各地の別院と教務所

全国の別院・教務所では、今・・・。

北海御廟について

2021-08-04

北海御廟が新築されました。

2021-08-04

歴史

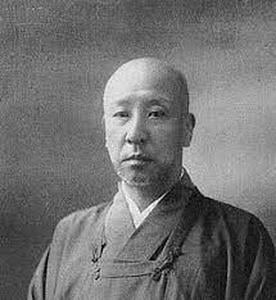

大谷光瑩(東本願寺 現如上人)は、「北海道に分骨してほしい」との意志を兼ねてから述べており、生前の1921年(大正10年)に北海道教区が現在地の土地を取得。死後、御廟仮堂を建て分骨を迎えて1925年(大正14年)以降、(一般門徒の?)墓地とした。1934年(昭和9年)10月4日、分骨を納める三重塔(北海廟)を建立した。近年再建された。

2023-12-10

北海道開教

2021-08-04

我が真宗大谷派(東本願寺)教団は、明治3年(1870)7月、 当時弱冠19歳の現如上人を責任者として、随員百数十名と共に 北海道の開拓、開教に着手いたしました。

それは、時の明治新政府の政治状況と深く関わりをもつものでありますが、

大きな時代の変革に対応する宗門の事業として、大谷派宗門は

「新道切開」 「移民奨励」 「教化普及」の三つを柱として事業遂行に当ったのであります。

現在の札幌別院は、明治政府から下賜された地に、東本願寺の管刹(寺)を建立したのが始まりで、後に明治9年札幌別院と改められました。

それ以後、北海道に於ける教化伝道の拠点となって活動し今日に至っております。

長い歳月を経た今日、札幌市は高層ビルが建ち並び、

180万の人口を擁する日本でも代表的な大都市に発展致しました。

そのような時代の変遷、街並みの変貌を一世紀以上にわたり、

静かに見つめてきた札幌別院は、唯一街の証人ともいえます。

境内に根をしっかり下ろした銀杏や柏の大樹、風雪に耐えに耐えてきた御堂等、いかにも先人のご苦労の歴史を物語ってくれています。

鐘楼の梵鐘の音は、今日の我々に、語り部として静かに響きを伝えてくれます