真宗本廟の法灯

真宗大谷派、真宗本廟の法灯について

門首の紹介

このたび、全国の門徒同朋の皆さまの信託をいただき、真宗大谷派第26代門首の座を継承させていただくことになりました。

ここに大谷暢顯前門首が24年にわたり教法聞信と本廟護持の門首の責務を全うされ、同朋との交わりを深めてこられたことに、心からの敬意と感謝を申し上げます。

思えば10年ほど前、鍵役、開教司教のお話をいただき、2014年には門首後継者に選定いただきました。ブラジルで育ち、何も分からず不安な思いを抱えながらでありましたが、多くの方々にお支えをいただき、今日まで歩みを進めることができました。

この上は、同朋会運動をとおして確かめられた「宗憲」のもと、皆さまと共に真宗の教法を聞信し、仏祖崇敬の任にあたり、同朋社会の実現に身命を賭してまいる覚悟であります。

願わくは、宗祖親鸞聖人御誕生八百五十年・立教開宗八百年慶讃法要を機縁として、世界中に南無阿弥陀仏のみ教えを届けるべく、力を尽くしてまいりますので、皆さま方からのご支援を、何卒よろしくお願い申し上げます。

継承審議会において門首後継者に大谷暢裕鍵役が選定されました

4月30日、継承審議会が招集され、大谷暢裕(ちょうゆう)鍵役・開教司教が門首後継者に選定されました。

同氏は、大谷光暢先門首の弟・故大谷暢慶(ちょうきょう)氏(能明院)の長男であり、大谷暢顯門首のいとこに当たります。

2011年に鍵役及び開教司教※に就任。以来、海外開教区においては開教司教として別院住職たる門首の補佐を、また真宗本廟においては鍵役として報恩講等の法要に出仕するなどその任に当たっておられます。

≪大谷暢裕氏コメント≫

継承審議会において私が門首後継者に選定されたとのお知らせをいただき、慎んでお受けいたしました。責任の重さに身の引き締まる思いであります。

日本とは文化も習慣も異なる南米育ちの私に、そのような重責を担うことができるのかという不安はございますが、あらためて真宗の教えが、民族も国境も越え人類平等の救いを全うする普遍の大道であったことを思い知らされております。

門首後継者としての覚悟をもって聞法研鑽に励みつつ、引き続き、鍵役・開教司教として門首の補佐に務めてまいります。

≪略歴≫

1951年 8月17日生まれ

1952年 父親・大谷暢慶氏の南米開教区開教使発令に伴い渡伯

1976年 サンパウロ大学物理学部学士課程卒業

1979年 航空技術研究所勤務

1985年 サンパウロ大学にて物理学博士号取得

1992年 4月7日 得度

2011年 11月22日 鍵役・開教司教就任

院号法名 能慈院釋修明

※鍵役

真宗本廟崇敬条例の定めにより、門首が管守する真宗本廟の宗祖親鸞聖人の真影を安置する御厨子の御鑰(かぎ)の管理にあたる。

内事僧籍簿に登載されている者から宗務総長が任命し、真宗本廟の両堂に奉仕し、儀式について門首を補佐する。

※開教司教

開教条例の定めにより、開教区の別院住職(門首)を補佐する役職。鍵役の中から宗務総長が任命し、開教区の僧侶及び門徒の代表として同朋とともに真宗の教法を聞信する

真宗大谷派の原点は、真宗本廟です。

御影堂には宗祖・親鸞聖人の御真影を、阿弥陀堂にはご本尊の阿弥陀如来を安置しています。宗祖親鸞聖人の亡き後、聖人を慕う多くの人々によって聖人の墳墓の地に御真影(お姿をそのまま写して作られた木像)を安置する廟堂が建てられました。これが東本願寺の始まりです。

境内建物は江戸時代に4度の火災に遭い焼失しましたが、現在の建物は、全国のご門徒のご懇念により、明治時代の再建事業によって完成したものです。2011年の宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌の特別記念事業として大規模な修復がなされ、現在、御影堂・阿弥陀堂・御影堂門などの6棟は国の重要文化財に指定されています。

正面76m、側面58m、高さ38mの規模をもつ世界最大級の木造建築物で、2019年に国の重要文化財に指定されています。

現在の御影堂は、蛤御門の変による焼失の後、 1895(明治28)年に再建されたもので、阿弥陀堂、御影堂門とともに2011(平成23)年の宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌の特別記念事業として大規模な修復がなされました。

堂内の正面中央に親鸞聖人の御真影が安置されており、左右には歴代門首の御影や第8代蓮如上人の御影、また十字・九字名号が掛けられています。

内陣・外陣に敷かれた畳をあわせると927畳にも及びます。

御影堂と同じく1895(明治28)年に再建され、正面52m、側面47m、高さ29mの規模をもちます。

阿弥陀堂の内陣は、『仏説阿弥陀経』の世界が表現され、天井から柱にいたるまで金色で荘厳されています。また、御本尊・阿弥陀如来の左右には、法然上人をはじめとする七高僧や聖徳太子の御影像が掛けられています。

重層造りで、楼上には東本願寺の正式名称である「真宗本廟」の額が掲げられ、浄土真宗の根本聖典『仏説無量寿経』が説かれた場面を表す、釈迦如来・弥勒菩薩・阿難尊者の三尊像が安置されています(通常非公開)。

江戸時代には「唐門」と呼ばれており、明治時代の火災による焼失後、1911(明治44)年に落成されました。

現在の撞鐘は、 2010(平成22)年におよそ400年ぶりに新調されたものです。

御本尊還座式記念講演(2016年3月31日 池田勇諦氏)

【御本尊還座式】

2016年3月31日、真宗本廟の阿弥陀堂の御修復にともない、2011年より仮阿弥陀堂(御影堂九字之間)に安置されていた御本尊・阿弥陀如来が阿弥陀堂に還座する「御本尊還座式(ごほんぞんげんざしき)が執り行われました。

京都・東本願寺で「還座式」

【ダイジェスト版】門首継承式(2020年11月20日)

継承審議会において門首後継者に大谷暢裕鍵役が選定されました

4月30日、継承審議会が招集され、大谷暢裕(ちょうゆう)鍵役・開教司教が門首後継者に選定されました。

同氏は、大谷光暢先門首の弟・故大谷暢慶(ちょうきょう)氏(能明院)の長男であり、大谷暢顯門首のいとこに当たります。

2011年に鍵役及び開教司教※に就任。以来、海外開教区においては開教司教として別院住職たる門首の補佐を、また真宗本廟においては鍵役として報恩講等の法要に出仕するなどその任に当たっておられます。

≪大谷暢裕氏コメント≫

継承審議会において私が門首後継者に選定されたとのお知らせをいただき、慎んでお受けいたしました。責任の重さに身の引き締まる思いであります。

日本とは文化も習慣も異なる南米育ちの私に、そのような重責を担うことができるのかという不安はございますが、あらためて真宗の教えが、民族も国境も越え人類平等の救いを全うする普遍の大道であったことを思い知らされております。

門首後継者としての覚悟をもって聞法研鑽に励みつつ、引き続き、鍵役・開教司教として門首の補佐に務めてまいります。

≪略歴≫

1951年 8月17日生まれ

1952年 父親・大谷暢慶氏の南米開教区開教使発令に伴い渡伯

1976年 サンパウロ大学物理学部学士課程卒業

1979年 航空技術研究所勤務

1985年 サンパウロ大学にて物理学博士号取得

1992年 4月7日 得度

2011年 11月22日 鍵役・開教司教就任

院号法名 能慈院釋修明

※鍵役

真宗本廟崇敬条例の定めにより、門首が管守する真宗本廟の宗祖親鸞聖人の真影を安置する御厨子の御鑰(かぎ)の管理にあたる。

内事僧籍簿に登載されている者から宗務総長が任命し、真宗本廟の両堂に奉仕し、儀式について門首を補佐する。

※開教司教

開教条例の定めにより、開教区の別院住職(門首)を補佐する役職。鍵役の中から宗務総長が任命し、開教区の僧侶及び門徒の代表として同朋とともに真宗の教法を聞信する。

大谷派の法灯(門首)を支える方々

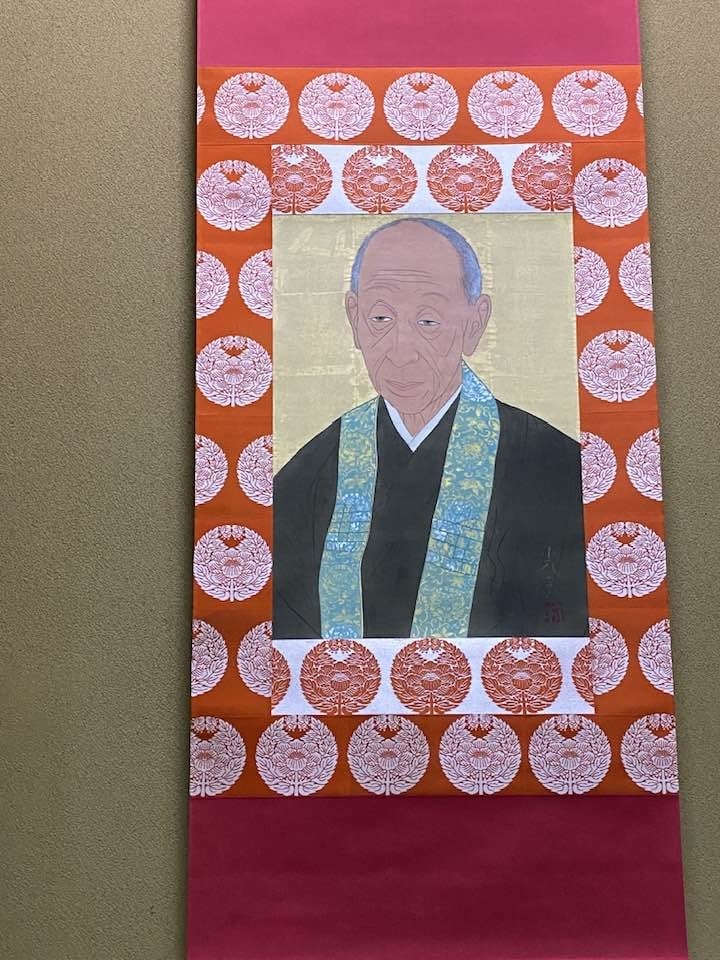

信明院殿似影

【訃報】大谷修鍵役の命終について

【訃報】大谷修鍵役の命終について

去る3月30日(土)、大谷修鍵役(法名:信明院釋闡廣)がご命終せられました(享年98歳)。

つきましては、通夜及び宗派葬を下記のとおり執行いたしますので、ここに謹んでお知らせいたします。

※「鍵役(かぎやく)」とは、真宗本廟の両堂に奉仕し、儀式等について、門首を補佐する役職です。大谷修鍵役は、1960年3月より長年に渡り鍵役を務められました。

記

1 通 夜 4月9日(火)18時から

2 葬儀(宗派葬) 4月10日(水)10時から

3 会 場 山科別院長福寺(京都市山科区竹鼻サイカシ町13-17)

4 喪 主 大谷浩之鍵役(信悟院)

5 一 般 弔 問 4月1日(月)から4月9日(火)まで(於、山科別院)

※一般弔問の受付は、各日10時から16時まで

※6日から8日の期間、ご遺族は不在となります。

なお、香典(御香儀)・供花は、辞退されたいとのご遺族の意向でありますことを申し添えます。

また、会場は駐車スペースに限りがありますので、お越しの際は公共交通機関等をご利用くださいますようお願いいたします。