仏教美術

ちょっと気になる逸品の世界

Facebook 仏教美術の世界 仏像・伽藍の逸品等の情報ページです。

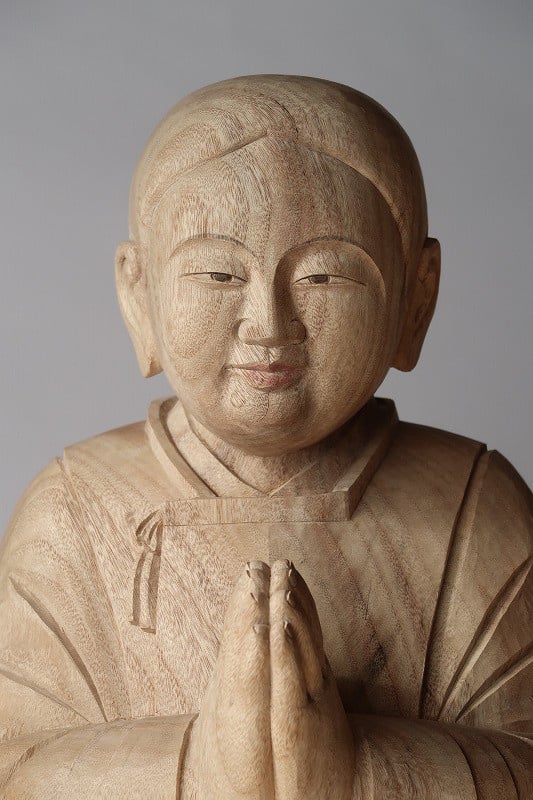

木彫りの里上丹生 森彫刻所

滋賀の伝統工芸、木彫刻ー森彫刻所 祇園祭「大船鉾の龍頭」をはじめ、 神社、寺院の彫刻、仏壇彫刻、看板、山車、仏像、干支、修復、など彫刻の仕事をさせていただいています。

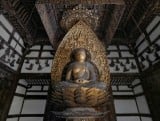

建立900年 特別展「中尊寺金色堂」

京都世界遺産を深掘り【07.宇治 平等院】

聖地 南山城 ―奈良と京都を結ぶ祈りの至宝―

京都府の最南部、奈良市に隣接する地域は旧国名の山城国にちなんで、いま「南山城」と呼ばれています。なだらかな山間を木津川が流れる風光明媚な地であり、仏教の伝来後、7世紀にはこの地域でも寺院の建立がはじまりました。

南山城が歴史の表舞台に登場するのは、聖武天皇の恭仁京造営によってであり、木津川への架橋や寺院の建立などに行基の活躍がありました。平城京から長岡京・平安京への遷都以降も南山城は新旧両都をつなぐ回廊的な役割を果たす地域として、重要性を増すことになります。東大寺や興福寺といった奈良の大寺との深い関わりのなかで寺院があいついで建立され、また木津川流域の山々は俗世を離れた聖地として山岳修験の拠点とされました。

鎌倉時代には、はじめ興福寺に学んだ解脱上人貞慶が笠置寺から海住山寺へと拠点を移し、釈迦如来や弥勒菩薩、観音菩薩に対する信仰を深めるとともに、南都の戒律復興に努めたことが特筆されます。さらに江戸時代には、各地で念仏を広めた袋中上人が晩年に瓶原(木津川市加茂町)を拠点とするなど、南山城は各時代を通じて文字どおり日本仏教の聖地でありつづけました。

本展は、5か年に及ぶ保存修理が完成した浄瑠璃寺九体阿弥陀像のうち2軀を修理後初公開するとともに、その優美な姿を寺外で拝することのできるまたとない機会となります。さらに南山城とその周辺地域の寺社に伝わる仏像や神像を中心に、絵画や典籍・古文書、考古遺品などを一堂に展観することで、この地に花開いた仏教文化の全貌に迫ります。多彩な作品を通して南山城のゆたかな歴史と文化を再認識していただくとともに、緑深いこの地域にいまもなお受け継がれる聖地の息づかいをご堪能ください。