兵戈無用(ひょがむよう)

「兵戈無用」(武器を用いない闘いの歴史の中で、人は如何に生きたか・・・。)

死を前に「永遠の平和」繰り返した祖父、太平洋戦争最後の首相

前橋市で幼少時代を過ごし、太平洋戦争最後の首相として敗戦に臨んだ鈴木貫太郎元首相(1868~1948年)の孫で音楽評論家の鈴木道子さん(92)=東京都在住=は17日、前橋市で毎日新聞などの取材に応じ、祖父の一番の思い出として死の直前の様子を語った。千葉県の自宅で一時意識が戻り、「永遠の平和、永遠の平和」と絞り出した後、昏睡(こんすい)状態になり、逝去した。道子さんは「自分の生命のすべてをかけ、終戦を成し遂げた」と振り返った。

道子さんを抱っこしながらよく遊んでくれた優しい祖父だった。36年の「二・二六事件」で陸軍青年将校に襲撃された際、一時は脈も失ったが回復し、45年、枢密院議長から首相に就任した。戦争末期での就任に家族は大反対したが、本人は覚悟を決め、先にイタリアで連合国軍に降伏していたバドリオ政権を念頭に、「自分はバドリオになる」と家族にだけ語っていた。

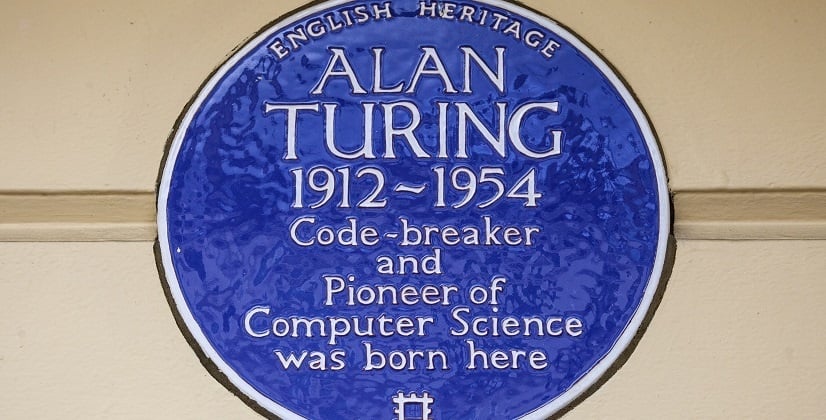

チューリングマシン、それは今、コンピーターと呼ばれている。

コンピューターの原理を作ったイギリスの数学者アラン・チューリング(1912〜1954)を主人公にした映画「イミテーション・ゲーム」は、数学の巨人アラン・チューリングが、ヒトラーの最強暗号「エニグマ」の解読に挑み、間接的に多くの人の命を救った英雄物語です。

映画の内容は、チューリングの光の部分だけでなく、陰にも触れています。チューリングは幼い頃からゲイであり、女性に恋心を抱くことができませんでした。しかし、当時のイギリスは、同性愛が犯罪だったとされている時代です。彼は、とある事件に巻き込まれたとき、自身の同性愛である点に悩み、最後は悲劇的な結末を迎えます。

ただチューリングは、生涯で一度だけ、エニグマ解読の拠点ブレッチリーパークで同僚だった女性数学者ジョーン・クラークに恋をして、婚約をしています。しかし、それは恋心だったのか、それとも同僚数学者に対する敬意だったのか。その辺りも、映画では美しくも切なく描き出されています。

日本製鉄のUSスチール“2兆円買収”

揺さぶり

興国高校野球部の監督を務める喜多隆志

何を投げられても対応できる感覚

「ボールが止まって見えた」

かの有名な「打撃の神様」川上哲治が残した言葉だ。2001年秋。慶応大の喜多隆志は、その境地を垣間見た。歴史と伝統に彩られた東京六大学秋季リーグで、打ち立てた43打数23安打、打率.535の記録はシーズン史上最高打率。六大学屈指の名打者、長嶋茂雄(立教大)でも、高田繁(明治大)でも、岡田彰布(早稲田大)でも、高橋由伸(慶応大)でもない。偉大な先人たちですら届かなかった、そして20年以上が経過した今でも破られることのない金字塔としてその名を刻み続けている。

「誰か早く破ってよとは思いますけどね(笑)。でも、あの時はボールが止まって見えるみたいな、何を投げられても対応できる感覚は正直ありました。技術的に何かを意識した訳じゃなく、本当に『何で?』っていうぐらい状態はよかったですね」