ちょい話【釈尊編】

お釈迦様の生涯と教え

犀の角ごとく・・・。

2022-07-27

Facebook 速水 馨さん曰く

求道者たれ、ともに求道者たらん

——道場に守られていた前後期14日間の教師修練を終え、それぞれの現実に帰って行かれました。

一人でいかなければならない道を二人で行ってはならない。

犀の角のごとく、ただ独り歩め

犀の角のようにただ独り歩め。 「犀の角のようにただ独り歩め。」 『スッタニパータ』(『ブッダのことば スッタニパータ』岩波文庫 17頁)

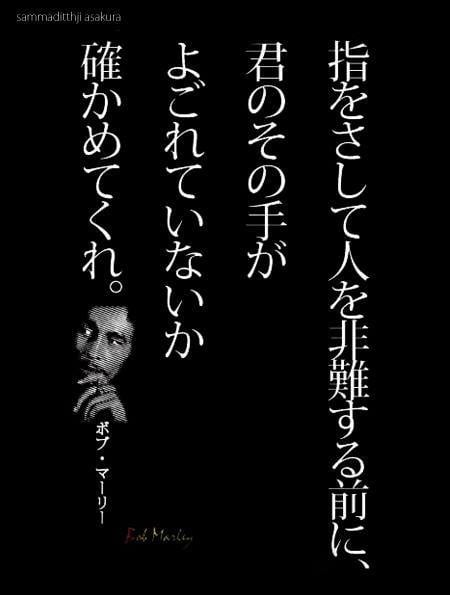

標題のことばは「サイの頭部にそそり立つ太い一本角のように、独りで自らの歩みを進めなさい」という意味です。インドサイは群れではなく単独で行動することが知られていますので、「犀の(一本)角」という比喩表現は「孤独」を意味します。このように仏教が孤独を勧める背景には「私たちの悩みは人間関係から起こる」との分析があります。つまり、悩みを生み出す原因が「人のつながり」にあるのなら、そこから一時的に離れてみることが心の成長に必要ということです。

現在のようにつながりが強化された社会では、つながりからこぼれ落ちた存在が際立って見えます。人々は他者とのつながりを求め、それが断たれた状態を不安や不快として感受します。ですが、実際のところ私たちが孤独を感じるのは、周りの人に囲まれながらも「誰も私のことを見ていない」「誰も私に関心を持っていない」と実感するときです。一人でいることが孤独感の原因なのではなく、周囲とのつながりを実感できないからこそ孤独を痛みとして感じます。にもかかわらず、私たちは一人になることを怖れ、なるべく他者とつながろうとする結果、毎回同じ痛みを感受することになります。そのような私たちに、標題のことばは、孤独を怖れる必要はないと教えます。

さらに、同じ『スッタニパータ』の58番目の韻文では次のようにうたわれています。

学識豊かで真理をわきまえ、高邁(こうまい)、明敏な友と交われ。いろいろと為になることがらを知り、疑惑を除き去って、犀の角のようにただ独り歩め。

仏教では「悩みの原因となる対人関係から距離をとる」という意味での孤独を勧めると共に「優れた友との交流」を勧めます。一見して矛盾するように思われますが、そのねらいは真に独立した人格を形成するためにはどちらも必要ということです。そして、ここでの「友」は対人関係における友人に限定されません。例えば、大学生であれば自身がひたむきに学ぶ学問が「友」になり、社会人であれば自身が責任をもって勤しむ仕事が「友」になります。つまり、自身を成熟へと導くものが総じて「友」と呼ばれるのです。

様々なつながりを自覚した上で、孤独と向き合う時間は貴重です。なぜ孤独が必要なのか。それは自分が本当は何を求めているのかを知るためです。そのとき、学びや仕事は孤独を支えてくれるでしょう。そしてその道程において、あなたは真の友とであうのかも知れません。

シルクロード仏教伝来

2023-12-19

徹底解説!日本の仏像①「飛鳥時代」:仏教伝来直後の日本で作られた輝く如来と菩薩【字幕表示もぜひご利用ください】

徹底解説!日本の仏像②「奈良時代」:「大仏」の時代の「唐風」の像と多様な造像テクニック

https://youtu.be/oqGOU7osmLA?list=PL_LEo6mQTQ1gYmiftpd9EiTqgd6m-UWZU

徹底解説!日本の仏像③「平安時代」:「いかめしい」前期の像と「穏やかな」後期の像

徹底解説!日本の仏像④「鎌倉-室町時代」:明王・地蔵・金剛力士―武士たちの時代の仏教彫刻