大谷派の装束

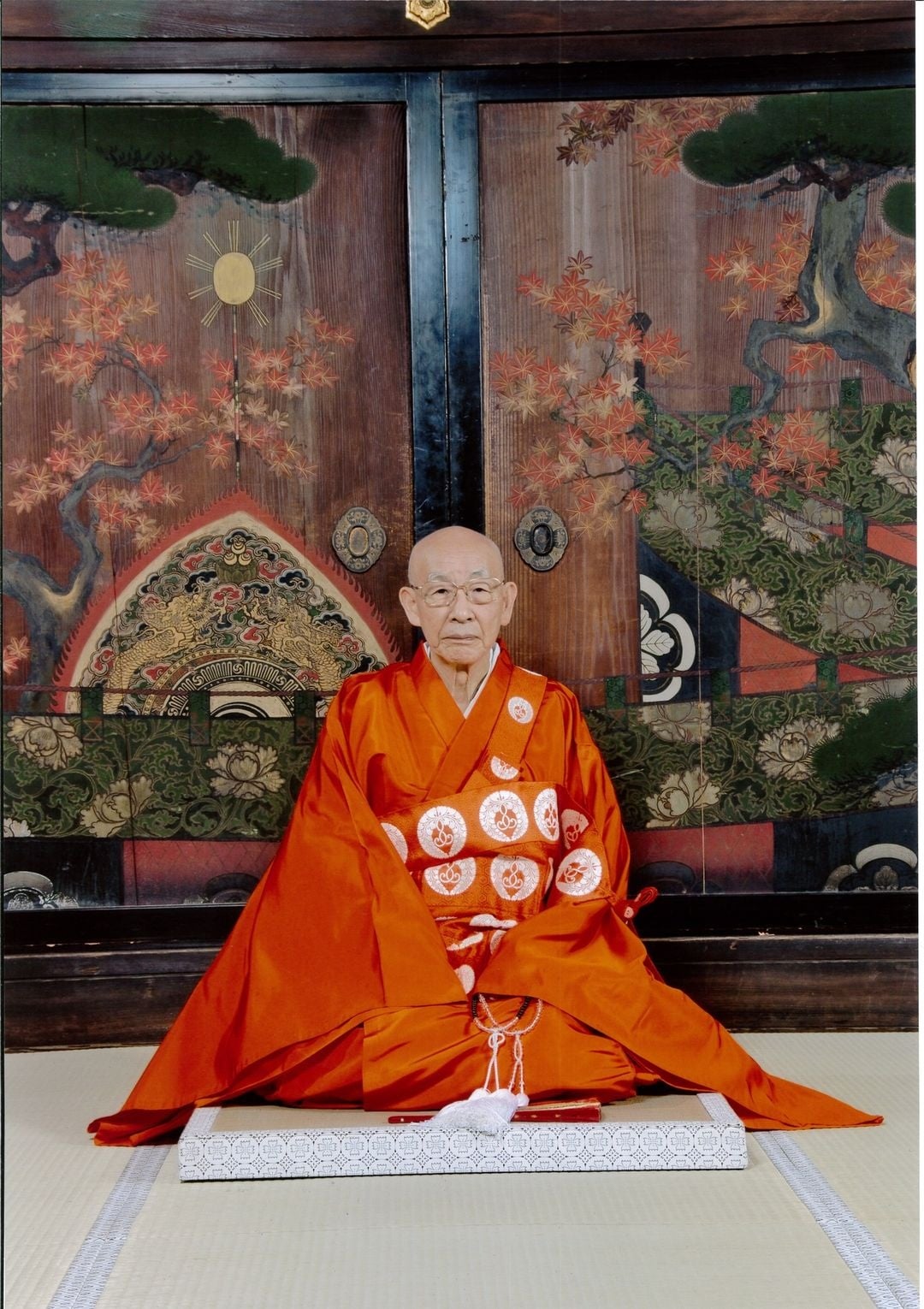

御門首の装束について

真宗大谷派の衣体(ころも)等について

七条袈裟の着付けです。

2023-11-23

facebook 木津 宗隆 (木津宗詮)さん曰く

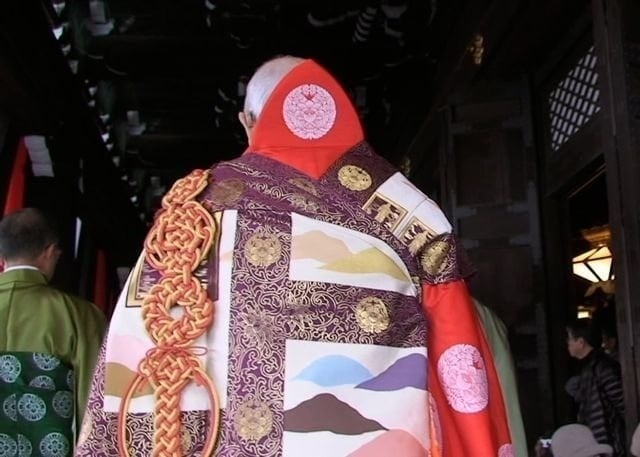

本日お招きした外部講師は東本願寺内事部の山口昭彦さんです。

内事部とは東本願寺の門跡やお裏方にお仕えする秘書役のようなお立場です。

宮中での侍従、秘書役のようなお仕事をされています。

装束の制作や着装に関する作法である衣紋に深いご造詣があり、山科流を嗜まれています。

講義を始めるにあたり学生一名がお方(モデル)として登壇し、東本願寺での高位の僧侶が身につける法衣を着用する実演をしてくださいました。

その間それぞれの衣料や持ち物につての説明をしてくださいました。

た有職故実をはじめ門跡寺院、女房詞など日ごろ接することのない貴重なお話を懇切丁寧にしてくださいました。

現在の京都の文化の原点を知ることができて本当に貴重な時間を過ごさせていただきました。

武者小路千家の茶家卜深庵木津家7代当主で一般財団法人卜深庵の理事長として茶の湯の教授をしています。

衣体標準色相見本です。

2021-10-22

衣体標準色相見本 - 株式会社柴田法衣店

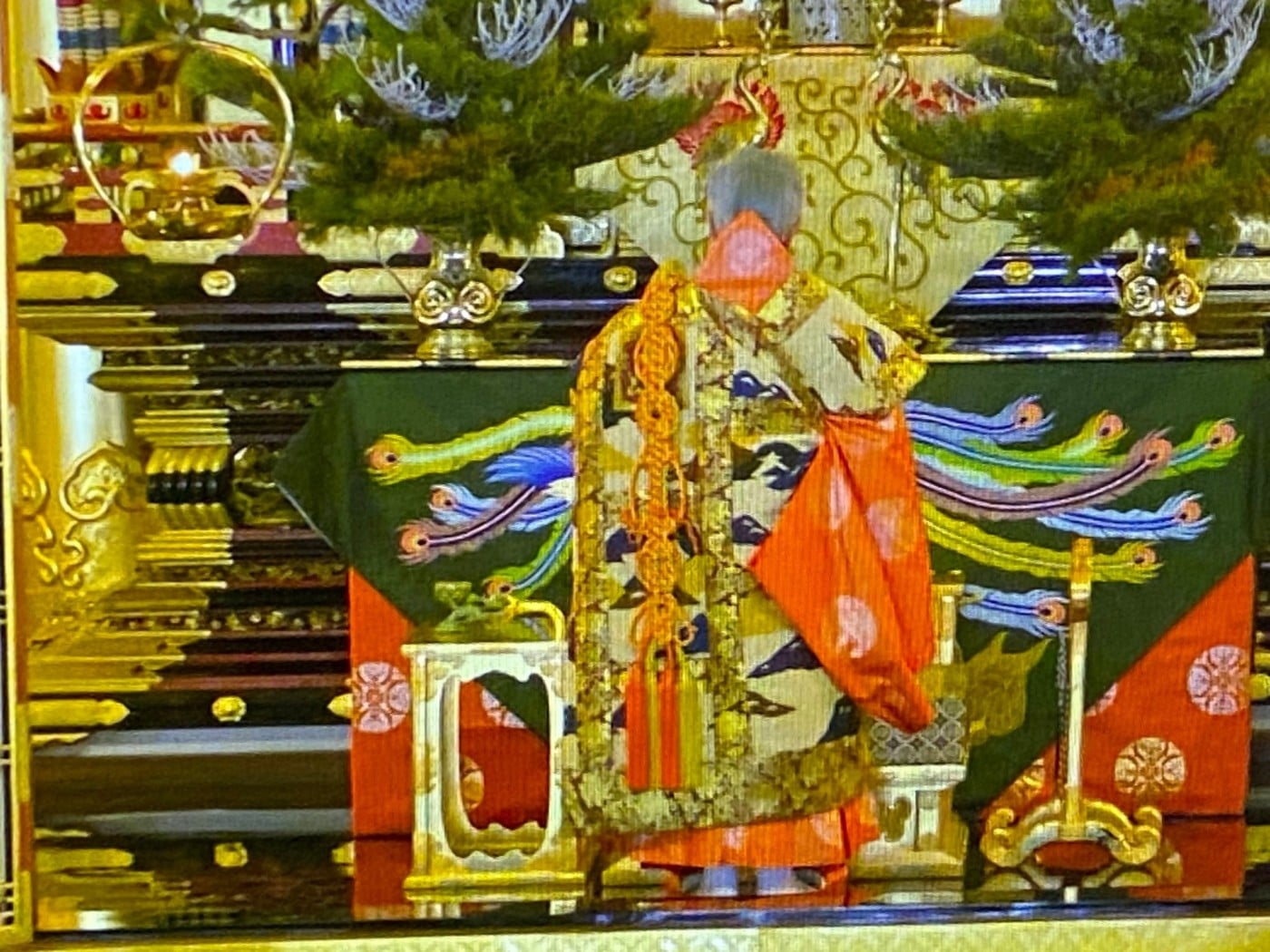

新年(修正会)の衣体です。

2023-02-20

HP真宗大谷派(東本願寺)より

2021年1月7日 更新

1/1~1/7まで修正会が勤まりました

2021年となりました。本年も写真日記をよろしくお願いいたします。

年が明け、東本願寺では、1月1日から7日まで、修正会(しゅしょうえ)が勤まりました。

修正会とは、一年の初めに荘厳を整え、身も心もひきしめ、仏恩報謝の思いをもって新しい年にのぞむ仏事です。

元日の1月1日は、5時半から「献杯の儀」、引き続き阿弥陀堂・御影堂で晨朝法要が勤まりました。

献杯の儀は、門首が宗祖親鸞聖人の御真影に新年のご挨拶をする儀式で、大谷暢裕門首による御親開の後に執り行われ、まだ朝日が昇る前の薄暗い時間から参拝に訪れた方々は、静かに手を合わせました。

引き続き、阿弥陀堂、御影堂での晨朝法要は、大谷暢裕門首、大谷暢顯前門、大谷裕新門がそろって出仕する中で勤まりました。

修正会とは、一年の初めに荘厳を整え、身も心もひきしめ、仏恩報謝の思いをもって新しい年にのぞむ仏事です。

元日の1月1日は、5時半から「献杯の儀」、引き続き阿弥陀堂・御影堂で晨朝法要が勤まりました。

献杯の儀は、門首が宗祖親鸞聖人の御真影に新年のご挨拶をする儀式で、大谷暢裕門首による御親開の後に執り行われ、まだ朝日が昇る前の薄暗い時間から参拝に訪れた方々は、静かに手を合わせました。

引き続き、阿弥陀堂、御影堂での晨朝法要は、大谷暢裕門首、大谷暢顯前門、大谷裕新門がそろって出仕する中で勤まりました。

晨朝後には、但馬宗務総長による法話があり、すべての日程終了後には、1日のみ、参拝者にお屠蘇(とそ)が配られました。

また、7日までは、参拝接待所ギャラリーで「真宗本廟の修正会と荘厳展」が開催されていました。

1月8日(金)からは、常設展の「親鸞聖人のご生涯」展が始まります。

番外編 ご隣山(浄土真宗本願寺派)の和上の衣体です。

2023-02-20

大谷派で門首のお勤め代行は、定衆がお勤めいたします。

2022-12-13