教団の歴史

教団の歴史

本願寺の軌跡 -創建から東西分派、そして現代へ- 草野顕之著

日本仏教史や真宗史の研究で知られる著者が真宗大谷派の月刊誌『同朋』の2020年7月号~21年2月号に計8回連載した「本廟創立と東本願寺の歴史-その時代と教えの伝統」と加筆分を集成した一冊で、本願寺の起源となった大谷廟堂から現在の真宗本廟(東本願寺)に至る歴史を専門的な知見や写真・図を交えて平易に叙述している。

『同朋』の連載と本書の刊行は今年が大谷廟堂の建立から750年の節目に当たることを踏まえたもので、全9章で構成。親鸞聖人の墓所である大谷廟堂が京都・吉水の北はずれに創建された経緯から覚如上人による寺院化、蓮如上人の中興、戦国期の本願寺教団の権門化、石山合戦と東西分派までを取り上げた『同朋』の連載に加え、第9章「江戸時代から近現代の真宗本廟」を書き下ろした。

近年の研究を踏まえた知見も盛り込まれている。例えば、廟堂の管理者の継職を巡って覚恵と唯善が争った唯善事件について、唯善の「野望」や「策謀」との従来の評価に対し、中世の土地寄進や返還に関する慣習から唯善の主張が「社会的には一定程度の正当性を持って受け入れられました」との側面を解説している点が興味深い。

全編80㌻余りの短めの分量で読みやすい一方、内容の密度も濃い良書だ。

定価1540円、東本願寺出版(電話075・371・9189)刊。

東本願寺

門主と門首

京都 真宗本廟(東本願寺)春の法要・ご参拝・インターネットライブ配信のご案内

現如上人【1852年〜1923年】

東本願寺第22代。現如上人は、1852年7月に第21代嚴如上人の第5子として出生。1870年、北海道に渡り道内の開拓を行う。1872年には欧州を訪問し海外の政教を視察する。その後1889年10月、東本願寺第22代を継職。蛤御門の変によって焼失した両堂の再建に着手し、1895年に落慶。教団や教学のさらなる近代的発展につとめた。1923年、72歳で示寂。本年は百回忌にあたる。

聖徳太子・七高僧をはじめ本願念仏のみ教えを伝えられた

師主知識の恩徳を讃える「師徳奉讃法要」、

親鸞聖人のご生誕をよろこぶ「親鸞聖人御誕生会」、

歴史に学び平和の願いを確かめる「全戦没者追弔法会」などの法要を

「春の法要」と称して勤めています。

また今年は、北海道開拓や蛤御門の変で焼失した両堂再建に尽力した

第22代現如上人の100回忌の法要も勤修されます。

英雄たちの選択「信長最大の敵・大坂本願寺~歴史を変えた11年戦争~」

信長を最も苦しめた大坂本願寺。本願寺を支援する毛利水軍と織田水軍が激突した木津川口の戦いの真相、そして信長・本願寺11年戦争が歴史に残した驚くべき結末に迫る。

戦国の覇者・織田信長を最も苦しめた敵とされる大坂本願寺。顕如率いる各地の門徒たちと信長との戦いは泥沼化し、11年の長期に及んだ。最大の分岐点となったのが、二度にわたる「木津川口の戦い」だ。本願寺を支援し、兵糧を送っていた毛利水軍と織田水軍が激突した海戦である。信長の鉄甲船は実在したのか?新発見の絵図から読み解く両軍の海の戦略とは?そして信長と本願寺の戦いが歴史に残した驚くべき結末とは?

【ゲスト】奈良大学教授(元学長)…千田嘉博,共立女子大学教授…堀新,哲学者・津田塾大学 教授…萱野稔人,【キャスター】磯田道史,杉浦友紀,【語り】松重豊

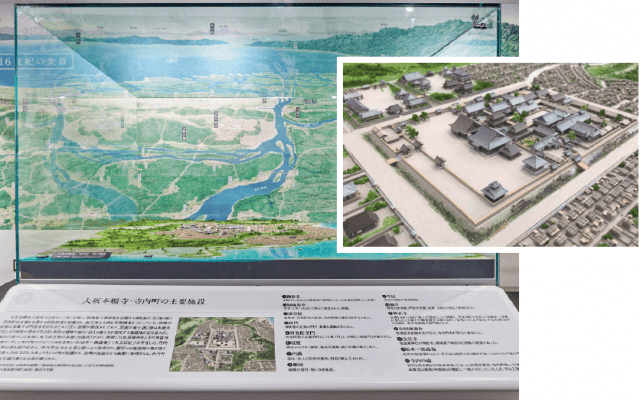

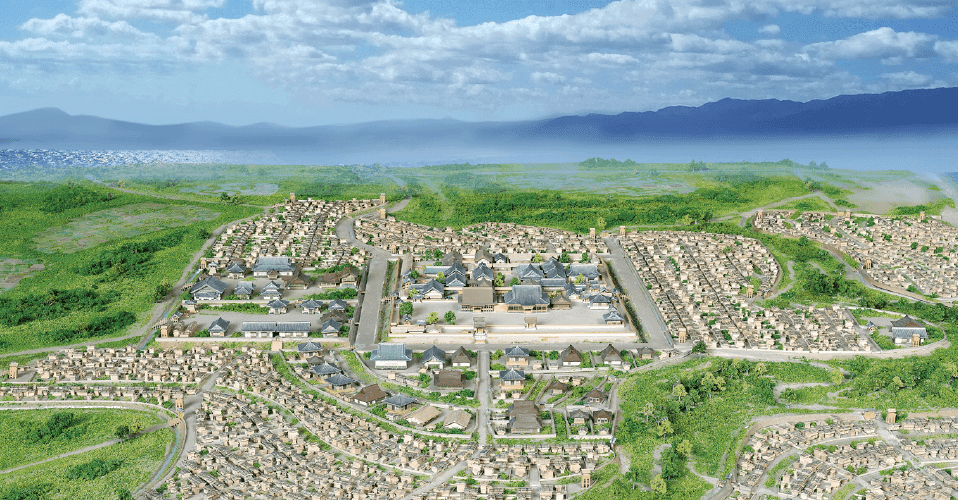

このように、大阪と本願寺・北御堂の関係は、発祥から現在に至るまで、信仰だけにとどまらず、政治・経済・社会・文化、そして生活する人々の背景と根底に、念仏の教えが息づいており、切っても切れない相関関係の上で成立、発展してきました。 しかし、大阪といえば、太閤豊臣秀吉のイメージが強く、本願寺が大きく関わってきた歴史が一般の人々に周知されているとは言い難い現状でもあります。かつては、家庭や地域の中で自然と身についていた真宗の教えも、現在は「人」のつながりが希薄となり、伝わりにくい環境ともなっています。 そこで、歴史的資料の実物や、映像・パネル・レプリカ等を用い、また大坂本願寺寺内町を復元したジオラマ展示などを行い、改めて一般の人々に本願寺、北御堂の事業や歴史等を説明する展示施設を設立し、多くの方々に歴史的な存在を通じて、共有されてきた過去を表現し、その歴史をひも解く中で、大都市「大阪」の中心で、その年代に生きた人びとの心の依りどころとして存在した本願寺(津村別院・北御堂)の歴史を表現したいと考えます。

そして、今までお寺と縁の薄かった方でも気軽に訪れていただき、「浄土真宗」とのつながりを深めていただく機縁となることを願いとしています。