当山の旧HPです。

2018年のページ

今年も、3月11日が巡ってきました。

今年は12日です。

仙台の海楽寺住職、大友雄一郎君を迎えての法座です。

自然災害の続発する今日、あの東日本大震災から7年が経ちました。

ぜひ皆様とお話しがという大友君の思いがその根源にあります。

お誘いあわせの上、ぜひともご参詣ください。

小学校の教員でもある大友さんは2011年3月11日、小学6年の担任として校舎4階にいて「立っていられない揺れ」を感じた。海岸から700メートルほどの海楽寺を含む同地区は高さ2メートルの津波に襲われ、約300人の住民のうち36人が亡くなったという。

前住職の父征夫さん=享年69=も本尊を守ろうと寺に残り津波にのまれた。境内のビワの木につかまって何とか自宅に戻ったが、救助を待つ間に「寒い、寒い」と言いながら亡くなったという。本堂にはがれきが流れ込み、自宅2階には松の木が刺さっていた。

「本尊を守るのは住職の責任。父の死は寺に生まれた者の宿命だったのかなとも思う」と大友さん。ビワの木で作った数珠を手に「今をどう生きるかが大切だ、ということを父に教えてもらった」と話した。

法話は、震災を忘れず教訓にしてもらおうと南木住職が親交のある大友さんに依頼し、12日の願正寺の法要で行った。2人はそれぞれ父親の死を受けて11年に住職となり、住職任命研修で出会った。大きな被害を受けた海楽寺のために、「何か力になれないか」と考えた南木住職は、浄土真宗の仏事「報恩講」で使う米60キロを16年まで6年間送り続けたという。

「目の前の困った人を放っておけない南木住職のエネルギーに救われた」と大友さんは言う。自身も16年の熊本地震では熊本市などで支援活動を行った。「苦しみは続かない。前を向いていたら必ず誰かが救ってくれる。人とのつながりを大切にしながら経験から学ぶことが、震災で亡くなった人たちのためでもあるんです」と語った。

父亡くし、寺は被害「それでも前を」 東日本大震災で被災・仙台の住職が日田で法話

東日本大震災で被災した仙台市若林区井土地区の海楽寺住職大友雄一郎さん(49)が、日田市隈の願正寺(南木仁住職)で「被災地から未災地へ」と題した法話を行った。震災を振り返りながら「どこで災害が起こってもおかしくない日本では、被災地以外は未災地だ」と述べて、災害への備えや人とのつながりの大切さを訴えた。

小学校の教員でもある大友さんは2011年3月11日、小学6年の担任として校舎4階にいて「立っていられない揺れ」を感じた。海岸から700メートルほどの海楽寺を含む同地区は高さ2メートルの津波に襲われ、約300人の住民のうち36人が亡くなったという。

前住職の父征夫さん=享年69=も本尊を守ろうと寺に残り津波にのまれた。境内のビワの木につかまって何とか自宅に戻ったが、救助を待つ間に「寒い、寒い」と言いながら亡くなったという。本堂にはがれきが流れ込み、自宅2階には松の木が刺さっていた。

「本尊を守るのは住職の責任。父の死は寺に生まれた者の宿命だったのかなとも思う」と大友さん。ビワの木で作った数珠を手に「今をどう生きるかが大切だ、ということを父に教えてもらった」と話した。

法話は、震災を忘れず教訓にしてもらおうと南木住職が親交のある大友さんに依頼し、12日の願正寺の法要で行った。2人はそれぞれ父親の死を受けて11年に住職となり、住職任命研修で出会った。大きな被害を受けた海楽寺のために、「何か力になれないか」と考えた南木住職は、浄土真宗の仏事「報恩講」で使う米60キロを16年まで6年間送り続けたという。

「目の前の困った人を放っておけない南木住職のエネルギーに救われた」と大友さんは言う。自身も16年の熊本地震では熊本市などで支援活動を行った。「苦しみは続かない。前を向いていたら必ず誰かが救ってくれる。人とのつながりを大切にしながら経験から学ぶことが、震災で亡くなった人たちのためでもあるんです」と語った。

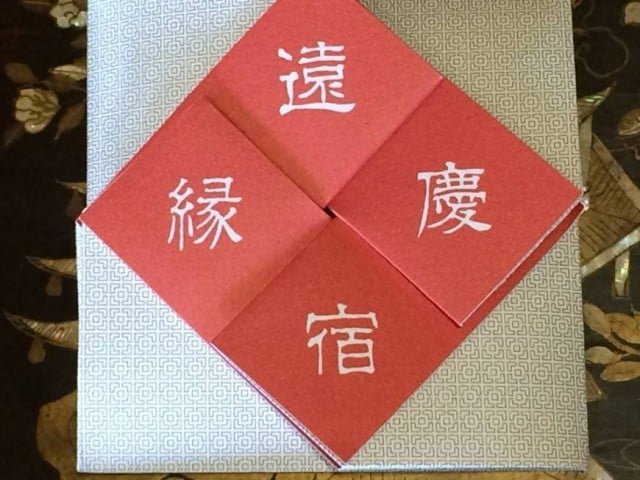

五月の法要 「忘勿の法座」

「忘勿の法座」として、

仙台教区仙台組 海楽寺住職 大友雄一郎くんを「語り部」として迎えました。

彼と当代住職とは、

真宗本廟での住職修習で出遇いました。

爾来7年が経ち、

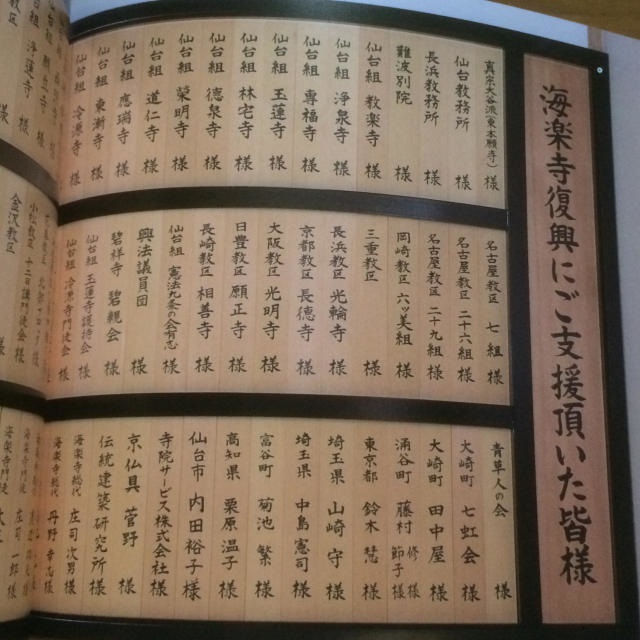

311で壊滅的な被害を蒙った海楽寺も、

どうやら立ち上がりの兆しが見えてきました。

一度、みなさんに、御礼が、

そしてお話がしたいとの思いが、

結実いたしました。