闘いの歴史

闘いの記録 (戦争と人間)

ルーブル美術館の至宝

2023-12-19

ルーブル美術館の至宝「ナポレオンの載冠式」

【ナポレオンの生涯】激動の時代を生きた天才軍師の軌跡

TOSHIBA 「ルーヴル美術館 赤の間&モナリザ」

ドキュメンタリー 文明の道 アレクサンドロス大王 ペルシャ帝国へ

2023-12-19

ヘンリー・キッシンジャー氏が決して理解しなかったこと

2023-12-05

(CNN) 彼の送った生涯は、ありそうにないものだったと同様に、重要な結果を社会へもたらした。ヘンリー・キッシンジャー氏は、ドイツの小さな町フュルトにある小規模なゲットー(強制居住区)で生まれた。祖父母はナチスに殺害されたが、同氏は何とか逃げ延びた。本人と両親、弟は1938年後半に米ニューヨークへ移住した。ドイツを出たいなどとは全く思わなかったが、一家に選択の余地はなかった。

他の多くの避難民と同様、一家には新しい暮らしへの備えがなかった。華奢(きゃしゃ)な体つきだった15歳のヘンリー少年は英語が一言も話せず、将来への期待もほとんど持てずにいた。マンハッタンの公立高校に通い、夜は働いて家計を助けた。同時に会計士になるための準備も進めていた。それはニューヨークに住むユダヤ人移民としての無理のない目標だった。

JFK暗殺

2023-11-23

JFK's E.R. doctors share new details about assassination

New documentary features interviews with JFK's Parkland doctors

Kennedy (1983) - Part 24 (Final)

JFK Remembered: The President's Iconic Last Moment

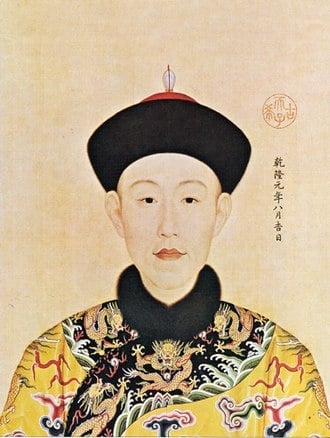

清朝最強の皇帝

2023-11-12

その方は乾隆帝です。

若い頃とお歳を召されてからの頃