闘いの歴史

闘いの記録 (戦争と人間)

帝国主義ということ

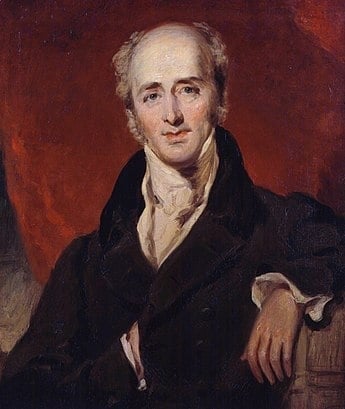

■①1830年■

■②外相パーマストン■

■③南京条約で集まってきたイギリス人■

反戦運動

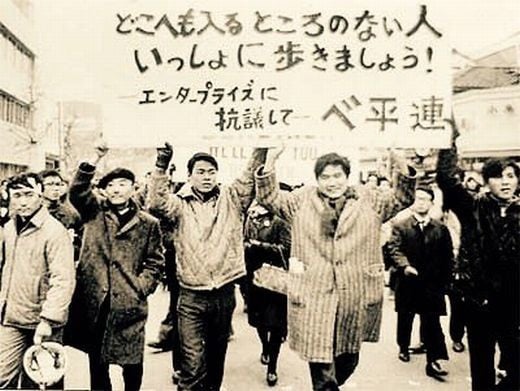

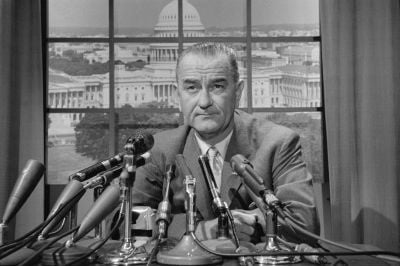

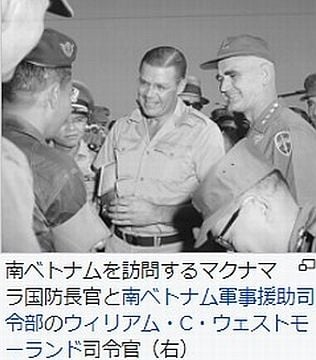

米国国内でも、ベトナム反戦の声は拡大してゆくが、日本でも北爆の開始から、ベトナム反戦の気運が生じてきた。何よりも、沖縄の米軍基地がベトナム派遣アメリカ軍の補填基地となっており、1965年7月には、アメリカのB52爆撃機が、沖縄嘉手納基地を発進してサイゴン南郊を爆撃するという事態が生じた。

この時期は、安保闘争の端境期で学生運動は下火だったが、いわゆる「文化人」を中心に無党派のゆるやかな市民の集まりが結成された。小田実・鶴見俊輔・開高健らが呼びかけ、「ベトナムに平和を! 市民(文化団体)連合」という長たらしい正式名称を付けて、街頭デモを主体に活動を始めた。

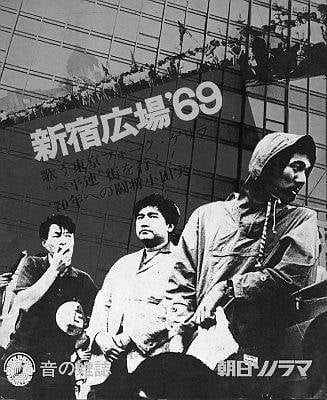

「ベ平連」と略称された運動体は、一般市民が参加しやすい平和的なデモが活動の主体だったが、一方でリーダーたちは、ニューヨーク・タイムズ紙への反戦広告、反戦ティーチ・イン、支援カンパ、ベトナムに平和を日米市民会議、反戦米兵の脱走援助など、ユニークで創造力にあふれた反戦活動を展開した。

やがて70年安保が近付くにつれて、新左翼の昂揚とともに左傾化してゆき、市民的小集団の離脱がみられ活動は下火になる。公的には、70年安保闘争が終わり、さらにベトナム和平協定の後、1974(s49)年2月に解散した。しかし、左翼政治団体から独立した市民的運動の一つの形を示し、その後の市民活動に残した功績は大きい。

そのような初期の自由な雰囲気を引き継ぐかたちで、岩国の反戦スナック「ほびっと」や、京都のフォーク喫茶「ほんやら洞」などが開店。同様のコンセプトの店も全国に開かれ、フォークを通じて反戦・コミューン運動に関わる学生・若者らで賑わい、70年代のサブカルチャーの拠点としての役割をはたした。

ナセル、アラブの大統領

【20th Century Chronicle 1956年(s31)】

◎スエズ動乱/第二次中東戦争

*1956.10.29/ イスラエル軍がエジプトに侵攻。スエズ戦争始まる。(スエズ動乱/第二次中東戦争)

1869年、スエズ運河は、フランスの外交官だったフェルディナンド・マリー・レセップスの尽力により開通した。運河が開通すれば、ヨーロッパからアジアへ渡る航路は、これまでのインド航路(アフリカ南端の喜望峰を迂回)より40%も短縮され、ヨーロッパ諸国にとってきわめて利益の大きい運河計画であった。しかし、インド植民政策でもっとも利益を受けるはずのイギリスは、従来の独占的なインド航路の利益が脅かされるとして、反対し妨害工作さえした。

レセップスは、エジプト太守の認可を受けて、万国スエズ運河株式会社(国際運河会社)を設立、スエズ運河はフランスおよびエジプト政府による資金援助で1869年に開通した。しかし、この建設費負担の為にエジプトは財政破綻し、エジプト政府保有株はイギリスに譲渡され、エジプトはイギリスの保護国となった。運河はイギリスにとってインド、北アフリカおよび中東全体への戦略上重要な地点となり、その重要性は後の2つの世界大戦によっても証明された。

スエズ運河はイギリス管轄下の中立地帯と定められ、イギリス軍はスエズ運河に軍隊を駐留させ、運河を実質的な管理下においた。一方エジプトでは、軍事クーデターが起こり共和制に移行、さらにナセルが大統領になると第三世界のリーダーの一人として、植民地主義を捨てられない西側に対抗するため東側ソ連に近づく。こうした中、7月26日にスエズ運河の国有化を宣言して、スエズ運河に利権を持つ英仏と対立することになった。

スエズ運河に深く利害を持つ英仏は、シナイ半島やスエズに食い込むことを狙うイスラエルを巻き込み、10月29日、イスラエルがシナイ半島に侵攻、英仏が空軍で支援する形で戦端は開かれた。圧倒的な近代化部隊で英仏イスラエル連合はスエズ運河直前にまで迫り、エジプトの降伏が間近に迫ったとき、両陣営の背後で冷戦で対立する米ソが、互いに前面に出ることをさけるために調停に乗り出し、国連総会で即時停戦を求める決議が採択された。

結果、得ることのなかった英仏及びイスラエルに対して、エジプトはスエズ運河の国有化に成功した上に、ナセルは英仏イスラエルと正面から戦ったことから、中東での発言力を確固たるものとした。さらにナセルは、国内の英仏銀行の国有化を宣言、エジプト国内の欧州勢力を一掃し、エジプト主権のもとスエズ運河の通航を再開した。

なおこの時、当方は小学2年生、世界の出来事には無縁な学童に過ぎなかったが、「スエズ動乱」という言葉はかすかに記憶されている。朝鮮戦争はまったく記憶にないので、遠くの世界では戦争というものが起きているのだなと思った最初の経験であった。

(この年の出来事)

*1956.1.31/ イタリアのコルチナダンペッツォで開かれた第7回冬季オリンピックで、猪谷千春が日本人初のメダル(男子回転・銀)を獲得する。

*1956.5.9/ 日本登山隊が、ヒマラヤの未踏峰マナスルの初登頂に成功する。

*1956.10.19/ 鳩山一郎内閣が、北方領土問題を棚上げした形で日ソ共同宣言に調印し、国交を回復する。

*1956.10.23/ ハンガリーの首都ブダペストで、反政府暴動が起きるが、ソ連軍の介入により鎮圧される。(ハンガリー動乱)

*1956.11.22/ オーストラリアのメルボルンで、第16回オリンピックが開催され、日本選手は117人が参加、4種目で金メダルを獲得する。

*1956.12.18/ ニューヨークにおける国連総会で、日本の加盟が承認される。