闘いの歴史

闘いの記録 (戦争と人間)

大阪も標的でした。

2021-03-13

大阪大空襲から76年 91歳「最後の語り」活動半世紀で区切り

渡邉英徳 Hidenori Watanave, Ph.D. 1945年6月7日,大阪空襲のさなか,消火活動を行なう人々。

2020-06-08

東京・下町を焼野原にした「東京大空襲」

2021-03-10

今でも北部浅草地域で語り継がれているのは、『ほていや』から直線で1㌔強、東京スカイツリーの絶景ポイントでもある「言問橋」の惨状の話だろう。当日、浅草の言問橋西詰(浅草追分)から向島方面へ避難しようとする者と逆に向島から浅草方面へ向おうとする者が橋の上でぶつかり合い、交錯して身動きが取れない状況の中で、そこへ周辺から熱風の火が燃え移り、橋上は大火の炎に包まれ、逃げ場を失った多くの市民が焼死した。この惨状で焼死したおびただしい人間の体の脂が燃え、橋を真っ黒に変色させたという。

1992年(平成4年)の言問橋改修工事で、当時の欄干と縁石が撤去されることとなったが、今なお言問橋の親柱などに黒ずんだ第二次世界大戦当時の惨状の跡を確認することが出来る。

一夜の焼夷弾投下で、罹災者は100万人を超え、10万人が屍になったと推定されているが、一体何人死んだかは未だに分かっていないというのが現実だ。一家全滅どころか、墨田区向島から本所辺りは、全滅状態になった街もあった。たくさんの女性や子どもも亡くなって、故初代林家三平の奥さんである海老名香葉子さんなどのように、戦争孤児になった子供たちもとても多かった。

1992年(平成4年)の言問橋改修工事で、当時の欄干と縁石が撤去されることとなったが、今なお言問橋の親柱などに黒ずんだ第二次世界大戦当時の惨状の跡を確認することが出来る。

一夜の焼夷弾投下で、罹災者は100万人を超え、10万人が屍になったと推定されているが、一体何人死んだかは未だに分かっていないというのが現実だ。一家全滅どころか、墨田区向島から本所辺りは、全滅状態になった街もあった。たくさんの女性や子どもも亡くなって、故初代林家三平の奥さんである海老名香葉子さんなどのように、戦争孤児になった子供たちもとても多かった。

東京・下町を焼野原にした「東京大空襲」

2021-03-10

一個の親弾の中には、M69焼夷弾が、19本ずつ二段に合計38発入っていた。一機の爆撃機B29からは、1,520発の焼夷弾が火の雨となって地上にばらまかれた。焼夷弾には、植物性の油脂であるナパーム剤が入れられていて、着地すると爆発して油が飛び散り、高温の火災が起きるから下町の木造家屋などは一瞬のうちに火の海になった。後に米軍は、同じ考えのナパーム弾をベトナム戦争でも使った。

通常の爆弾が爆風で建物を破壊することを目的とするのに対して、東京大空襲に使われた焼夷弾は、東京・下町の木と紙で出来た家屋が密集する地域の、それも一般人と民家を焼き尽くすために開発された恐ろしい殺人兵器だった。米軍は、市街地を火災により壊滅状態にするために、通常の爆弾による爆発力の代わりに燃焼力を主体とした焼夷弾を用いることにしたという。 東京大空襲のような大規模火災が発生すると、大気中の酸素が失われ、放水に必要な空気が著しく薄まり、消化栓から散水出来なくなるという。このような下町の民間人をターゲッドにした無差別殺人は、原子爆弾にも匹敵するような残酷で非人道的な愚挙だったといえよう。

通常の爆弾が爆風で建物を破壊することを目的とするのに対して、東京大空襲に使われた焼夷弾は、東京・下町の木と紙で出来た家屋が密集する地域の、それも一般人と民家を焼き尽くすために開発された恐ろしい殺人兵器だった。米軍は、市街地を火災により壊滅状態にするために、通常の爆弾による爆発力の代わりに燃焼力を主体とした焼夷弾を用いることにしたという。 東京大空襲のような大規模火災が発生すると、大気中の酸素が失われ、放水に必要な空気が著しく薄まり、消化栓から散水出来なくなるという。このような下町の民間人をターゲッドにした無差別殺人は、原子爆弾にも匹敵するような残酷で非人道的な愚挙だったといえよう。

東京・下町を焼野原にした「東京大空襲」

2021-03-10

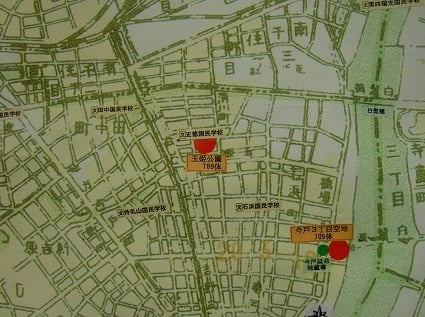

1945年(昭和20年)3月10日未明。東京・下町の上空を飛ぶ、約300機の米軍超大型爆撃機「B29」から無数の焼夷弾が降り注いだ。それ以後も100回以上も火の雨にさらされて、東京の市街地の6割が焼失した。実は、東京・下町は、その22年前の関東大震災時にも火災で焼野原になっていたのだ。

爆撃は、まず、一ヶ所に焼夷弾を投下、その火の海になった地域を目印にして絨毯爆撃(じゅうたんばくげき)が行われたと伝えられている。しかし、実際には避難民でごった返す大通りに大量に焼夷弾を投下、子供を背負った母親や、上空を見上げた人間の頭部から背中などに焼夷弾の子弾であるM69が突き刺さり即死、そのまま燃え上がるというような凄まじい状況も数多く起きていたそうだ。

爆撃は、まず、一ヶ所に焼夷弾を投下、その火の海になった地域を目印にして絨毯爆撃(じゅうたんばくげき)が行われたと伝えられている。しかし、実際には避難民でごった返す大通りに大量に焼夷弾を投下、子供を背負った母親や、上空を見上げた人間の頭部から背中などに焼夷弾の子弾であるM69が突き刺さり即死、そのまま燃え上がるというような凄まじい状況も数多く起きていたそうだ。