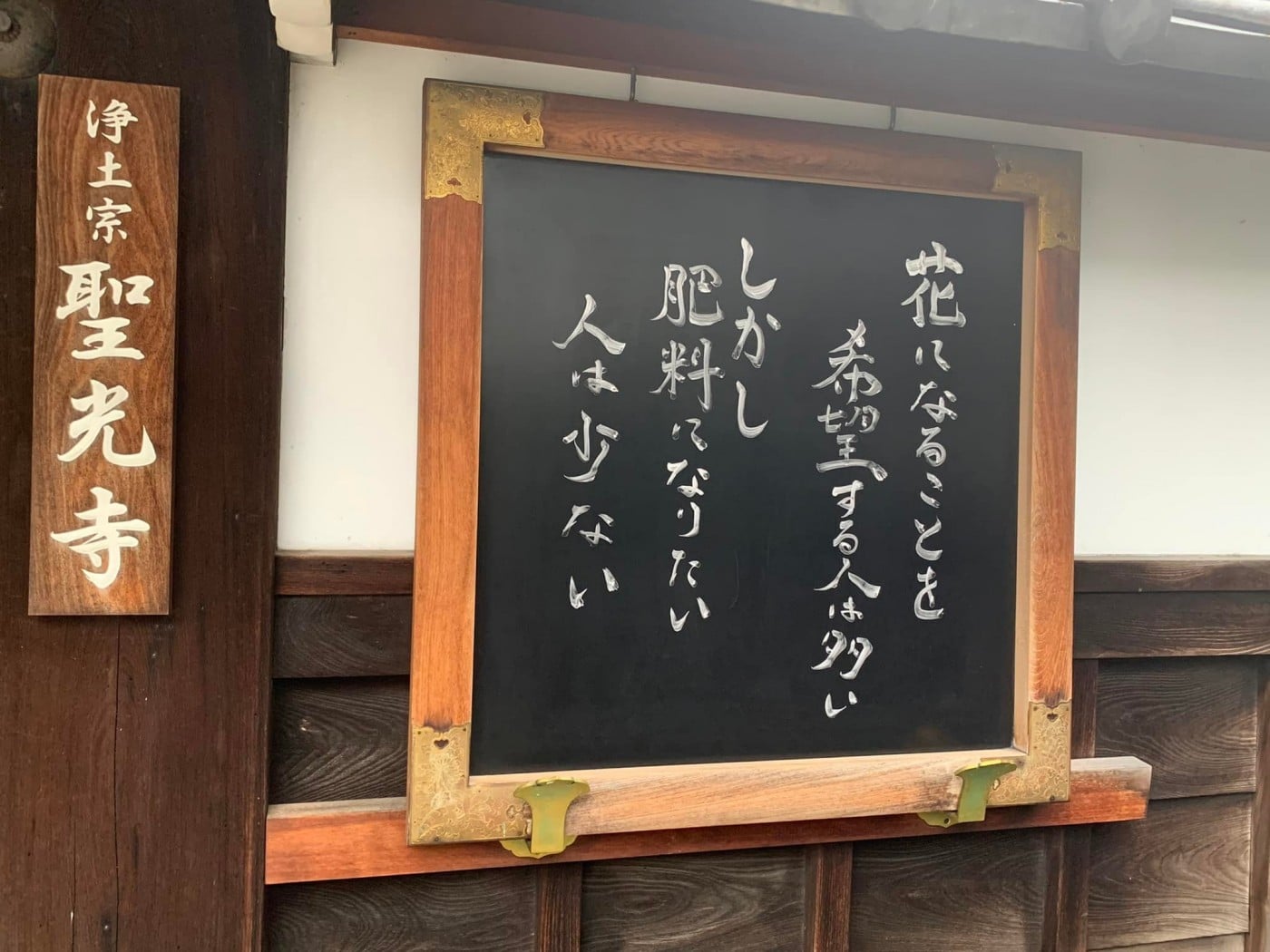

ちょい話【掲示板】

ちょっと気になる言葉(お寺の掲示板等より)

小野田寛郎さんのことば

2022-06-24

【20th Century Chronicle 1974(s49)年】-1

◎小野田寛郎元陸軍少尉 30年ぶり帰還

*1974.3.12/ 小野田寛郎元陸軍少尉がルパング島から帰還する。

フィリピンのルバング島で、小野田寛郎元陸軍少尉(51)が発見され、30年ぶりに帰還した。小野田らは、敗戦後も「残置諜者」として敵方の後方霍乱と諜報活動を続けた。発見後も、かつての上官の「任務解除命令」を要請し、その後「投降」し「軍刀返還」するというように、あくまで日本軍人士官として振る舞った。

帰国すると、圧倒的な賞賛で迎えられた。2年前の横井庄一さんと違って、日本軍下士官として30年間も軍務に服し続けたその意志力に、戦後の日本人たちは驚嘆した。しかし30年間に及ぶ「戦闘行為」中に、フィリピン軍人・警察官・民間人・在比アメリカ軍兵士など30名以上を殺傷しており、「平時の民間人殺傷」は犯罪に問われる可能性があった。しかし当時のフィリピン大統領マルコスは恩赦を発令し罪を問わなかった。

終戦を信じなかったとはいえ、その後の日本側捜索隊の残したチラシなども読み、現地で手に入れたトランジスタラジオを改造して短波放送も受信していたという。短波で中央競馬実況中継を聞き、最後まで行動を共にしていた小塚上等兵と賭けをするのが楽しみだったらしい。小野田少尉の知力からしても、かなりの精度で戦後日本の繁栄を把握していたと思われる。

いずれにせよ、30年間熱帯のジャングルで、孤独な中で「任務」を遂行しつつ生き延びた、その体力・知力・意志力は驚嘆すべきものであり、戦後の安穏とした社会で生きる日本人の生き方に一石を投じたことは間違いない。しかし小野田の意志力は、逆に戦後日本の社会になじむのを拒み、やがてブラジルに移住することになる。

(この年の出来事)

*1974.1.31/ 日本赤軍とPFLPのゲリラがシンガポールにあるシェルの製油所を爆破、2.6には別のゲリラがクウェートの日本大使館を占拠、日本政府が要求を受け入れ用意した脱出機で、南イエメン経由で逃亡する。

*1974.8.15/ 韓国の光復節記念式典で、朴大統領が狙撃され、夫人が死亡する。

*1974.10.8/ 佐藤栄作前首相が、ノーベル平和賞を受賞。