闘いの歴史

闘いの記録 (戦争と人間)

象のインディラ物語り

2021-05-30

耳が小さかったり、鼻が短かったりした象の絵を見て、首相は日本の子供達に象を贈る事を決めた。

台東区の子供達が象を贈ってほしいとネール首相に想像で描いた象の絵を送る。耳が小さかったり、鼻が短かったりした象の絵を見て、首相は日本の子供達に象を贈る事を決めた。しかし、そこに至るまでの廃虚の下町で強い意志と行動力を持った子供達を支えていった戦後の大人達の姿があった。ドラマはどのようにして起ったのか知りたい方は、以下の台東区史に記載された文章をお読み下さい。 |

日印友好の証

2021-05-30

花子がやってきました。

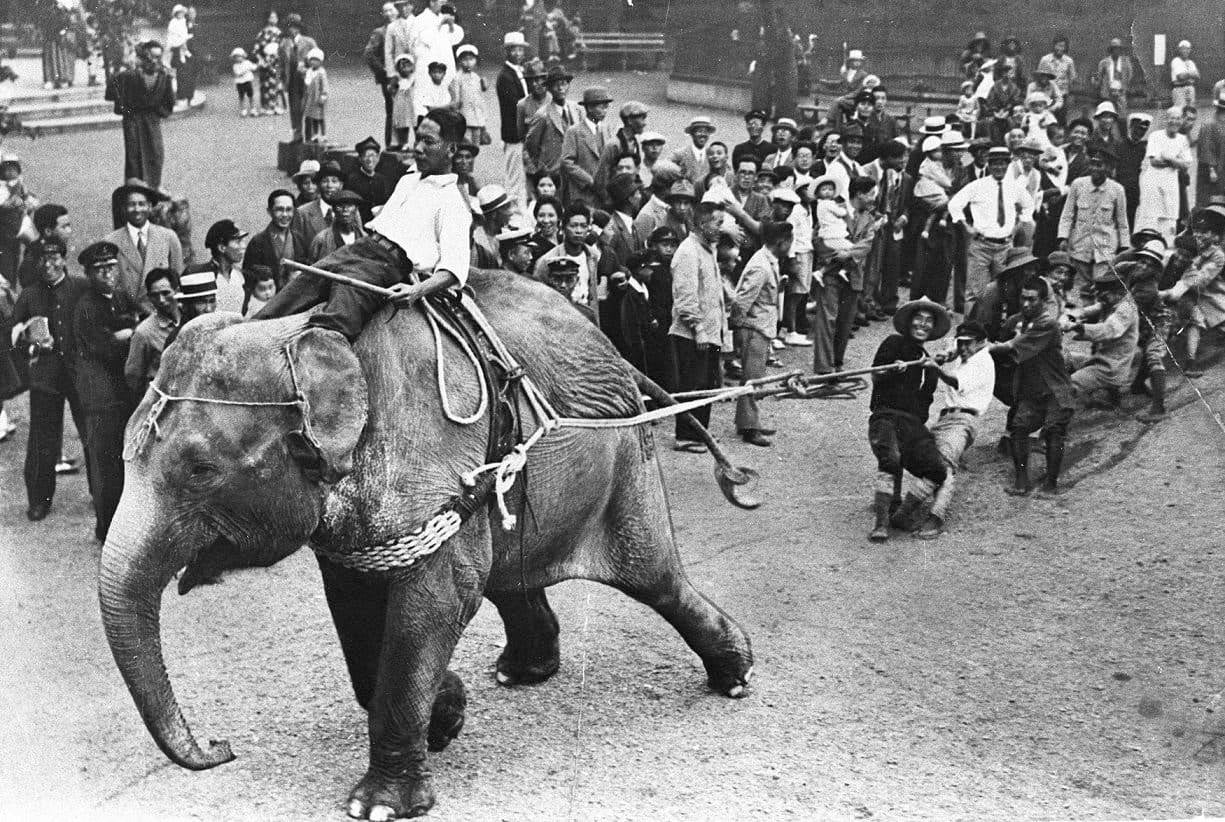

1935(昭和10)年にはアジアゾウのワンジー(花子)とともにゾウ調教師のウィドラ氏が来園しました。

上野動物園の飼育係はウィドラに弟子入りし、ゾウの訓練を学んだのです。

写真は入園者と綱引きをするワンジーとウィドラ氏

【『台東区史 』より】

もう一つの象物語り

インディラは、昭和五十八年八月十一日、上野動物園で死んでいる。 四九歳であった。

ここで同時期にタイからやってきた象の「花子」についてふれておく。

上野動物園の飼育係はウィドラに弟子入りし、ゾウの訓練を学んだのです。

写真は入園者と綱引きをするワンジーとウィドラ氏

【『台東区史 』より】

もう一つの象物語り

インディラは、昭和五十八年八月十一日、上野動物園で死んでいる。 四九歳であった。

ここで同時期にタイからやってきた象の「花子」についてふれておく。

子供達の“上野に象を”の運動に応えて、マスコミ大手の二社がタイから牝の子象一頭を輸入した。

昭和二十四年九月二日神戸港に上陸、二歳半の子象なので、鉄道により汐留へ。

同月四日にはインディラよりも一足先に動物園入りし、十日に贈呈式、名前も「ガチャ子」といっていたが、公募により「花子」とつけられた。

ここで上野の山は、いっきに象が二頭となり、日本中の子供達の人気の的となった。

ここで上野の山は、いっきに象が二頭となり、日本中の子供達の人気の的となった。

上野の町でも「象まつり」を行って町を上げて歓迎したのであった。

『上野繁昌史』によると、まつりではアトラクションとして張子の象を作って、町中を仮装行列とともに練り歩く予定だった。

しかし、当日届いた張子の象が余りにも小さすぎたため、上野の空に宣伝のために浮かんでいたアドバルーンを降ろして張子の代わりとし、事なきをえたようである。

8月になるとどうしても思い出すのが、実話を元にしたこの絵本

2021-08-03

子供の頃から動物園が大好きです。

幼児期の私が最初に真似したのは、ゾウとペンギンだったそう。...で、

幼児期の私が最初に真似したのは、ゾウとペンギンだったそう。...で、

8月になるとどうしても思い出すのが、実話を元にしたこの絵本。

私が初めて読んだのは小学校の図書館の時間でした。

太平洋戦争末期、上野動物園にいた3頭の人気者の象が戦時猛獣処分されるお話。

もうね、エサ貰おうとフラフラになりながら飼育員さんの前で芸をしようとするくだりから、子供心に泣けて泣けて...そこから先に読み進められなくなってしまう、涙腺破壊力ハンパないトラウマ級の絵本でした。

やっぱり平和が一番のパラダイスですね!!

私が初めて読んだのは小学校の図書館の時間でした。

太平洋戦争末期、上野動物園にいた3頭の人気者の象が戦時猛獣処分されるお話。

もうね、エサ貰おうとフラフラになりながら飼育員さんの前で芸をしようとするくだりから、子供心に泣けて泣けて...そこから先に読み進められなくなってしまう、涙腺破壊力ハンパないトラウマ級の絵本でした。

やっぱり平和が一番のパラダイスですね!!

◎天武・持統朝と律令制

2021-05-30

【7th Century Chronicle 681-700年】-1

◎天武・持統朝と律令制

*681.2.25/ 飛鳥浄御原令の編纂を開始する。

*681.2.25/ 草壁皇子が皇太子となり、政務を行う。

*683.2.1/ 天武天皇の第3皇子 大津皇子が政治に参画する。

*684.10.1/ 「八色の姓」を定め、従来の族姓(かばね)を8種類の姓に再編する。

*686.9.9/ 天武天皇没。皇后鸕野讚良(のちの持統天皇)が即位せずに政治を執る(称制)。

*686.10.2/ 大津皇子(24)が謀反の罪で捕らえられ、翌日自害する。

*689.4.13/ 草壁皇子(28)没。

*690.1.1/ 皇后鸕野讚良が即位する(持統天皇)。

*690.7.5/ 浄御原令の官制を施行。高市皇子を太政大臣とし、八省百官の役人を選定する。

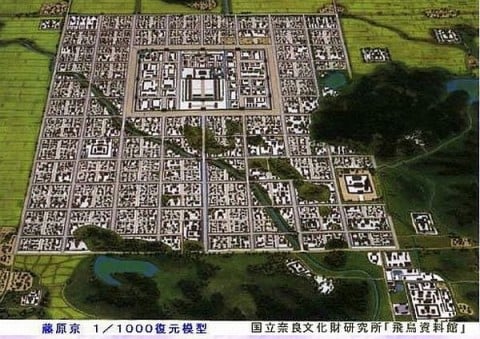

*694.12.6/ 藤原宮に都を移す。

*696.7.10/ 高市皇子(43)没。

*697.8.1/ 持統天皇が譲位し、孫の軽皇子が即位する(文武天皇)。

*697.8.20/ 藤原不比等の娘宮子が入内する。

*700.6.17/ 刑部親王・藤原不比等らに新たな律令(大宝律令)を編纂させる。

*701.8.3/ 大宝律令が完成する。

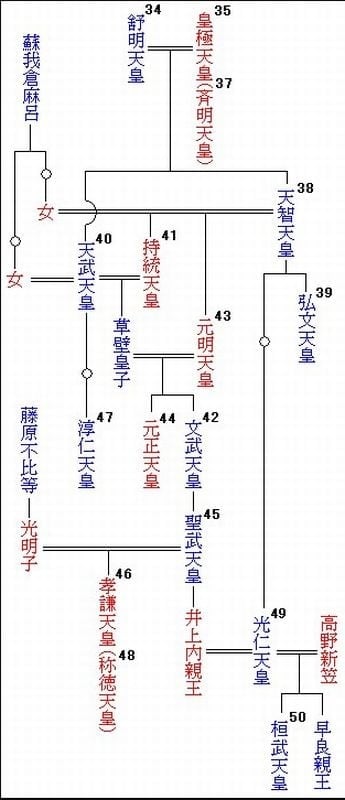

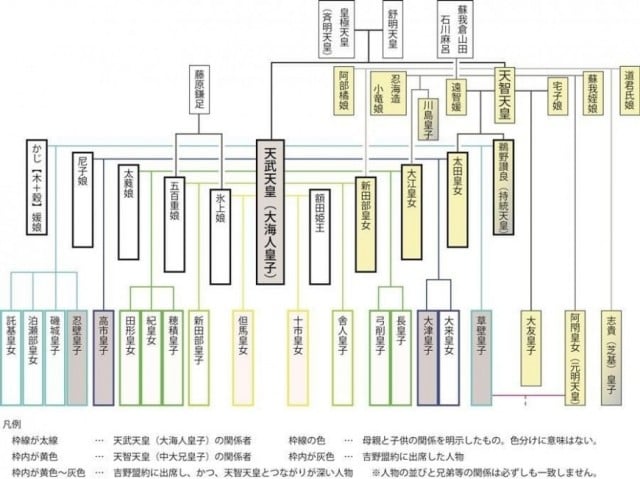

「天武天皇」(大海人皇子)は、舒明天皇と皇極天皇(斉明天皇)の子として生まれ、中大兄皇子の同母弟にあたり、天智の皇女 鸕野讃良を皇后とした(持統天皇)。天智天皇の死後、672年に壬申の乱で大友皇子を倒し、その翌年に即位する。

その治世は14年間にわたり、飛鳥浄御原宮を造営し律令制を進めるなど、続く「持統天皇」の時代とあわせて天武持統朝と一括されることが多い。日本の統治機構の原型が作られ「律令制」が確立されてゆく重要な時代で、天武が路線を敷き持統が引き継ぎ完成させた。文化的には白鳳文化の時代とされる。

天武天皇は、自身の子など皇族を要職につけて皇親政治をとり、専制君主的な親政を行った。「八色の姓」で氏姓制度を再編し、「飛鳥浄御原令」の制定、「新しい都(浄御原京・藤原京)」の造営、「日本書紀」や「古事記」の史書の編纂など、律令制の導入に向けた制度改革を進めた。

持統天皇(鸕野讃良皇女)は、壬申の乱の後に天武が即位すると、皇后に立てられる。天武天皇と皇后は、679年に6人の皇子を吉野の宮に集め、互いに争わずに協力すると誓わせる「吉野の盟約」を交わした。

この時、草壁皇子が最初に、大津皇子が次、最年長の高市皇子が3番目に誓いを立て、この序列は天武の治世の間維持された。681年、天皇と皇后は律令を定める計画を発令し、同時に「草壁皇子(19)」を皇太子に立てて、大津皇子・高市皇子たちにも朝政に携わらせた。

686年、天武天皇は病に倒れ、政治を皇后と皇太子に委ねたたあと、9月11日に崩御する。翌月10月2日には、「大津皇子」が謀反の容疑で捕らえられ自害する。天武天皇の殯(もがり)の期間は長く続けられ、688年11月21日に明日香大内陵に葬られた。鸕野皇后がそのまま称制して、皇太子草壁皇子の即位の機が熟するのを待つが、689年3月13日、草壁皇子(28)が死んでしまい、皇后が即位する(持統天皇)。

持統天皇は、御原令を施行するとともに、天武朝の皇親政治に代えて本格的な官人制を導入し、「高市皇子」を太政大臣に据え八省百官を任命したといわれる。壬申の乱から大海人に従い武功のあった長子高市皇子は、母親の身分ゆえに序列3位に置かれていたが、持統天皇を支えて、太政大臣として政務で官を仕切った。

持統天皇は、都城制を敷いた本格的な新京として「藤原京」の造営を始めさせた。690年10月には、高市皇子が多数の官人を引き連れて藤原宮の予定地を視察しており、4年後の694年、飛鳥浄御原宮から宮を遷した。天皇ごとに遷宮が行われた慣例に代えて、持統・天武・元明3代にわたった京として、平城京の前例となった。

太政大臣として持統朝をささえた高市皇子が、696年7月に死去すると、持統天皇は、697年8月1日、孫の軽皇子(15)に譲位し(文武天皇)、太上天皇(上皇)となった。持統上皇は文武天皇をささえ政務を執るも、702年12月、病を発し22日に崩御(58)する。

この時期には、壬申の功臣に代わって藤原鎌足の子「藤原不比等」ら若い世代が台頭し、文武・元明朝の政務を取り仕切るようになった。

(この時期の出来事)

*699.5.24/ 修験道を開始し、妖術を駆使したとされる役小角(えんのおづぬ)が、伊豆に流される。

◎壬申の乱

2021-05-29

「壬申の乱」は、天武天皇元(672)年6月24日に起こった古代日本最大の内乱

【7th Century Chronicle 661-680年】-2

◎壬申の乱

*672.6.24/ 大海人皇子が吉野を脱出し東国に向かう。(壬申の乱の始まり)

*672.7.22/ 近江朝廷軍が、大海人皇子軍に近江の瀬田で大敗する。

*672.7.23/ 追い詰められた大友皇子(25)が自殺する。

*672.9.12/ 大海人皇子が飛鳥の嶋宮に入る。その冬には、新たに造営された飛鳥浄御原宮に移る。

*673.2.27/ 大海人皇子が即位(天武天皇)し、鸕野皇女(のちの持統天皇)を皇后とする。

「壬申の乱」は、天武天皇元(672)年6月24日に起こった古代日本最大の内乱で、天智天皇の皇太子「大友皇子」(弘文天皇の称号を追号)に対し、皇太弟「大海人皇子」(天武天皇)が兵を挙げ、大海人皇子が勝利し、天武天皇となった事件である。

660年代後半、都を近江宮(大津)へ移していた天智天皇は、同母弟の大海人皇子を皇太弟(皇太子)に立てていたが、天智天皇10(671)年10月、自身の皇子である大友皇子を太政大臣につけて、後継とする意思を見せはじめた。

天智天皇はまもなく病に臥せり、大海人皇子に後事を託そうとしたが、大海人は天智の意をくんで、大友皇子を皇太子に推挙し、自らは出家剃髪して吉野宮に退いた。天智天皇は大友皇子に跡を継がせると決め、天智天皇10(671)年12月、近江宮の近隣山科において崩御(46)する。

当時は父子相続より兄弟間の移譲が主流であり、天智の下で実績を積んだ大海人は、舒明・皇極という両天皇の子で、天智の同母弟として血流的にも後継資格があった。一方、跡を継いだ大友皇子まだ24歳、天智の子とはいえ母は身分が低かった。

天武天皇元(672)年6月24日、大海人皇子は挙兵を決意し吉野を出立した。大海人皇子は美濃・伊勢・伊賀・熊野などの豪族を従えて、長男の「高市皇子」の軍とも合流する。近江朝廷の大友皇子側も兵力動員をかけるが、大海人皇子側の妨害で思うにまかせなかった。

大海人皇子軍は、近江と大和の2方面に分かれて進み、大和では苦戦するが、近江方面の軍は、北近江から琵琶湖東岸を南下し、7月22日に瀬田橋の戦いで近江朝廷軍を打ち破り、翌7月23日には大友皇子が自殺し、乱は収束した(壬申の乱)。

翌天武天皇2(673)年2月、大海人皇子は飛鳥浄御原宮を造営し即位した。天武天皇は、論功行賞と秩序回復のため、服制の改定・八色の姓の制定・冠位制度の改定などを行い、中央集権制を進めていった。

天武天皇は、鸕野讃良皇女(持統天皇)を皇后に立て、大臣は置かず親政をおこなった。天武の死後は皇后が持統天皇として引き継ぎ、天武・持統の治世には本格的に律令制が進められた。

壬申の乱の原因として、いくつかの説が挙げられている。まずは「皇位継承紛争」で、当時は同母兄弟間での皇位継承が慣例だったが、天智天皇が嫡子相続制に切り替えを図ったことなどが挙げられる。

また「白村江の敗戦」や、それに伴った近江宮遷都などが、民衆に大きな負担を課すことになり、天智の急進的な政治改革路線に抵抗する旧守派が、大海人を担ごうとしたことが理由ともされる。

残るひとつは「額田王をめぐる不和」とされ、天智天皇と大海人皇子の額田王(女性)をめぐる三角関係に原因を求める説があるが、これは江戸時代に言われ出した説で、歴史的な根拠は薄い。

この説は、「万葉集」に収録されている額田王(ぬかたのおおきみ)と大海人皇子の一対の相聞歌にその因を発する。このやり取りは、天智天皇7(668)年、天智天皇が蒲生野で猟を行った時のことと言われ、その後の酒宴で、激した大海人皇子が長槍を振り回すという乱行をはたらいたとされるが、その理由は不明である。

・あかねさす紫野行き標野行き 野守は見ずや君が袖振る(額田王)

・紫のにほへる妹を憎くあらば 人妻ゆゑに我れ恋ひめやも(大海人皇子)

額田王は、大海人皇子(天武天皇)に嫁し十市皇女を生んだとされ、その後、中大兄皇子(天智天皇)にも寵愛されたという話もあるが定かではない。ただそのような境遇で、上の相聞が交わされたとあれば、ただ事ではない気配も感じられる。これ以上は歴史とは言えないが、古代のロマンを感じさせる物語でもあるので、詳しくは下記に掲載しておく。

(この時期の出来事)

*668.-.-/ 中臣鎌足が近江令の編纂を命じられ、ほぼ完成する。

*670.2.-/ 初の全国戸籍「庚午年籍」の作成が始まる。

*680.11.12/大和 天武天皇が、皇后の病気回復を祈願して、薬師寺建立の願をたてる。