闘いの歴史

闘いの記録 (戦争と人間)

碧い目の人形

2020-10-15

Facebook佐々木信雄さんの投稿です。

【20th Century Chronicle 1927年(s2)】

◎日米友好の「青い目のお人形」

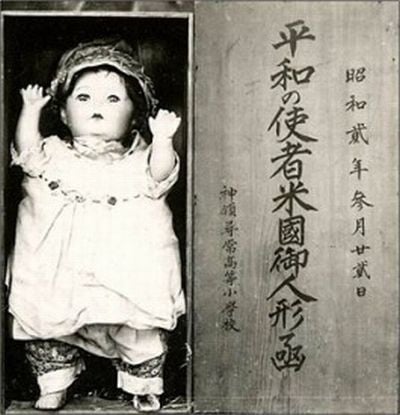

*1927.3.18/ 「青い目のお人形」の歓迎会が、横浜港に停泊中の天洋丸で開催される。

日露戦争後、満州の権益をにぎった日本と、中国進出をうかがうアメリカ合衆国との間には政治的緊張が高まっていた。また、アメリカ本国には日系移民が大量に移住し、アメリカ人の労働を奪うとして反感が強まっていた。また米では1924年ジョンソン=リード法(排日移民法)が成立し、日本国内では反米感情があおられた。

そんな中、日米の感情対立を懸念したアメリカ人宣教師のシドニー・ギューリック博士は、「日本の雛祭りに人形を送ろう」と全米に呼びかけ、子供同士の日米交流を重視した親善活動を開始した。日本側でも、財界の重鎮である渋沢栄一が彼の提唱に共感し親善事業の仲介を担った。

やがて、全米の家庭などから集められた総計12,000体をも超える「青い目の人形」は、日本に向う貿易船に分乗させられて、次々に横浜・神戸港に到着した。3月3日の桃の節句には、東京・大阪で歓迎式典が行われたあと、全国各地の小学校・幼稚園に配布され、一部は一般家庭にも贈られた。

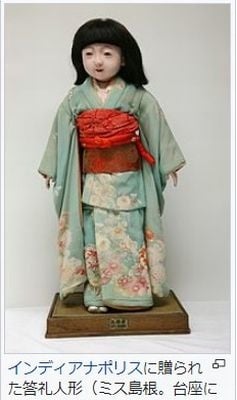

アメリカから友情の証として「青い目の人形」が日本へ贈られた後、日米関係委員会委員の渋沢栄一が外務省から依頼され、全国の役場や学校を通して集められた募金を元に製作された市松人形がアメリカに贈られることになった。桃の節句に贈られた人形への答礼として、日本からもクリスマスに人形を贈ろうということであった。

先に付いた人形に遅れて、ミス・アメリカ及び各州代表48体の人形を乗せた天洋丸は、天候不良により遅延し3月14日に神戸港に到着、この3月18日に児童たちの出迎えを受けて歓迎式典を開かれた。代表人形は皇室に献上された後、子供たちの利用が多い東京博物館(現国立科学博物館)の上野別館に建てられた人形の家に展示されていたが、戦火の混乱でその殆どが行方不明となったとされる。

日本に贈られた「青い目の人形」だが、太平洋戦争(第二次世界大戦)中には、敵性人形としてその多くが処分された。しかし、処分を忍びなく思った人々が隠し保存した人形が戦後に発見され、現存する人形は2016年5月現在、334体が確認されているという。

童謡「青い目の人形」  https://www.youtube.com/watch?v=OYFi5EVS6FQ

https://www.youtube.com/watch?v=OYFi5EVS6FQ

「あおい眼をしたお人形は アメリカ生れのセルロイド・・・」

この「青い目の人形」という童謡を、幼い時に歌ったり聴いたりした人は多いだろう。この曲は実はこの時に贈られた人形を歌ったものではなく、先行する1921年に野口雨情作詞・本居長世作曲で発表されている。独自に日米の友情を築く意味で作られた楽曲であり、直後に起きた関東大震災のときには、アメリカで義援金を募る際にこの曲が歌われた。そしてまた、その後に贈られた人形たちも、この曲にちなんで「青い目の人形」と呼ばれたのであった。

(この年の出来事)

*1927.1.7/ アメリカン電話電信会社(ATT)が、太西洋横断無線電話サービスを開始、ニューヨークとロンドンの直通会話が可能になった。

*1927.2.7/ 大正天皇の大喪の儀が、新宿御苑葬場殿で行われる。

*1927.6.20/ スイスのジュネーブで日米英3国の海軍軍縮会議が開催される。

*1927.7.10/ 岩波書店が、円本に対抗し、小型本叢書「岩波文庫」(1冊20銭)を発売する。

*1927.12.30/ 東京地下鉄道(株)が、上野~浅草間で日本最初の地下鉄を開業する。

『我が闘争 "Mein Kampf"』の始まり

2020-10-15

Facebook佐々木信雄さんの投稿

【20th Century Chronicle 1925年(t14)】

◎ナチス勢力拡大

*1925.2.27/ ナチス、ミュンヘンで再建大会。ヒトラーが釈放後、初めて公衆の前で演説する。

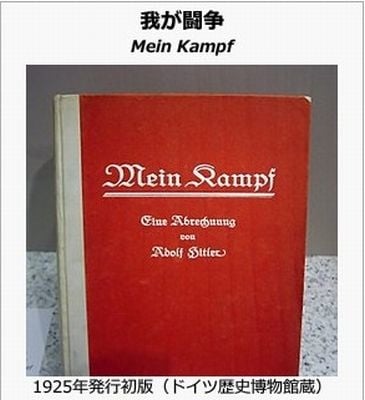

*1925.7.18/ ヒトラーの獄中の書『わが闘争(マイン・カンプ)』が刊行され、世界支配を説く。

*1925.11.9/ ナチスが「親衛隊(SS)」を創設。ヒトラー総統崇拝の選り抜き私設軍隊で、レーム率いる「突撃隊(SA)」に対抗させる。

1923年11月、ミュンヘン一揆に失敗し収監されたヒトラーは、その裁判で得意な弁舌をふるい、刑務所では特別の扱いを受けた。獄内では、口述でルドルフ・ヘスらに筆記させ、出獄後『我が闘争 "Mein Kampf"』として刊行する。おそらく、演説するのと同じ調子で筆記させたものと考えられる。

ヒトラーは、1924年12月に釈放されるが、それまでの間にナチ党は内部抗争によって分裂し、12月の州選挙でも大敗を喫した。翌1925年2月ナチ党は再建され、釈放後初めて公衆の前に姿を現したヒトラーは、大規模集会で演説を行った。この演説で政府批判を行ったため、ヒトラーには2年間の演説禁止処分が下された。

この間にヒトラーは、ミュンヘンの派閥をまとめ上げ、突撃隊の実力者レームを引退させ、分裂した対抗派閥に居たヨーゼフ・ゲッベルスを取り込むなどして、党内独裁体制を確立してゆく。同時に獄中で執筆した『我が闘争 第一巻』を刊行し、「指導者ヒトラー」の指導者原理をアピールすることに成功した。

この年に刊行された『わが闘争 第一巻』では、自分の生い立ちを振り返り、ナチ党の結成に至るまでの経緯が記述され、全体的には、ヒトラー自身の幼年期から反ユダヤ主義および軍国主義的となったウィーン時代が詳細に記述されている。

翌年に刊行される『第二巻』では、自らの政治手法、群衆心理についての考察など、ヒトラー独自のプロパガンダのノウハウなども記されている。さまざまな分野での自らの政策を提言する中でも、特に顕著なのが人種主義の観点であり、世界は人種同士が覇権を競っているというナチズム的世界観が展開される。

第一巻、第二巻を合わせても、発効時の売り上げは6千部に満たず、ナチ党以外の一般人にはほとんど行き渡っていない。独裁者の自伝や語録によくある例にもれず、ナチ党員のバイブル的な象徴として機能しただけであった。後にナチスが政権を獲ると、全国民に配布される「国民書」となるが、はたしてドイツ人が内容を読んだかは疑わしい。

当時のドイツでは、政党の集会や演説会に他党の党員・支持者が殴り込みをかけるのが常態であり、各党は独自の実動部隊を持つのが一般的であった。バイエルン州ミュンヘンでのナチスも例外ではなかったが、ドイツ革命で重要な働きをしたフライコール(ドイツ義勇軍・民兵組織)などに影響力のあった、エルンスト・レームを中心に組織された「突撃隊(SS)」がその任に当たることになった。

突撃隊は「ミュンヘン一揆」に至るナチ党の伸張に活躍したが、レームの影響下で、党から半独立的な準軍事組織であった。一方でこの年、「総統アドルフ・ヒトラー」を護衛する党内組織として「親衛隊(SS)」が創設された。突撃隊は、ミュンヘン一揆の失敗後、党に従属する組織として再出発したが、その歴史的経緯から、ヒトラーにとっては、思うままにならない厄介な組織となりつつあった。

1933年、ナチスが政権を奪取すると、ヒトラーに忠実なハインリヒ・ヒムラー率いる親衛隊によって、復権していたレームをはじめとする突撃隊幹部が粛清された(長いナイフの夜)。粛清後の突撃隊は勢力を失い、親衛隊の配下として、以降は国防軍入隊予定者の訓練など主任務とする傍系組織となった。

一方で、党内警察組織として急速に勢力を拡大していった親衛隊は、当初は「ヒトラーのボディガード」に過ぎなかったが、やがてナチスが政権を獲得した1933年以降、警察組織と軍組織との一体化が進められ、保安警察(ゲシュタポと刑事警察)、秩序警察、親衛隊情報部、強制収容所など第三帝国の主要な治安組織・諜報組織をほぼ傘下に置くとともに、親衛隊特務部隊(武装親衛隊)として、正規軍である国防軍からも独立した、独自の軍事組織として強大な権力を行使した。

(この年の出来事)

*1925.1.20/ 日・ソが北京で基本条約に調印し、ロシア革命以後、途絶えていた国交回復。

*1925.2.20/ 軽快さ、粋、風刺など、都会的センスが売りものの週刊誌『ニューヨーカー』が創刊さる。

*1925.8.8/ 秘密結社「クー・クラックス・クラン(KKK)」がワシントンで第1回全国大会を開催し、20万人が参加。

*1925.8.16/ チャップリンの『黄金狂時代』がニューヨークで封切られ、大成功をおさめる。

*1925.12.24/ エイゼンシュテイン監督の不朽の名作『戦艦ポチョムキン』が、モスクワのボリショイ劇場で初公開される。

*1925.12.1/ 京都府警特高課が、学生社会科学連合会(学連)関係の京大・同志社大の学生23名を検挙する。(京都学連事件の発端)

普通選挙ということ

2020-10-15

Facebook佐々木信雄さんの投稿

【20th Century Chronicle 1928年(s3)】

◎普通選挙と治安維持法

*1928.2.20/ 普通選挙制による初の衆議院選挙が行われる。

*1928.3.15/ 共産党員が全国で一斉検挙される。(三・一五事件)

*1928.6.28/ 治安維持法が改正公布。新天皇の即位の大礼をひかえて、弾圧体制を強化するねらい。

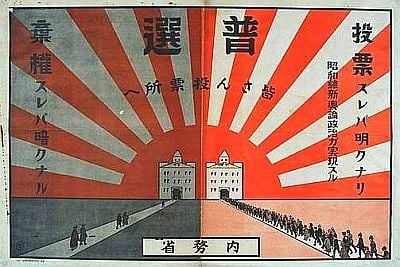

1925(大14)年、加藤高明内閣は普通選挙法を制定、それまでの納税制限は無しに25歳以上の成人男子に選挙権が与えられた。ただし女性が対象になるのは第二次大戦後の民主化を待たねばならず、普通選挙とは名ばかりだった。

この1928(昭3)年2月20日に、田中政友会政権のもとで初の普通選挙制衆議院選挙が行われた。その結果、466議席のうち、政友会217、民政党218、新たに無産政党系からは計8名が当選した。選挙中、政府は露骨に野党候補を妨害したが、結果的に与党政友会は過半数を得られず、しかもキャスティング・ボードは新参の無産政党に握られる形になった。

第一次世界大戦末期ロシアで共産主義ソビエト政権が成立し、国際共産主義拡大の機運が高まる中、普通選挙法下の衆議院選挙でも無産政党の進出が懸念された。そのような危惧のもとに、普通選挙法を成立させた加藤内閣は、同時に治安維持法をも成立させた。

「国体を変革しおよび私有財産を否認せんとする」結社・運動を禁止する治安維持法では、共産主義者という疑いだけで個人を逮捕・投獄することが可能であった。最初の普通選挙後、社会主義的な政党(無産政党)の活動に危機感を抱いた田中義一内閣は、3月15日、治安維持法違反容疑により全国で一斉検挙を行い、非合法政党の日本共産党、労働農民党などの関係者約1600人が検挙された。(三・一五事件)

プロレタリア文学の作家、小林多喜二は、この三・一五事件を題材に『一九二八年三月十五日』を発表するも、発売禁止とされる。さらに多喜二は、代表作『蟹工船』などを発表して、プロレタリア文学の旗手として注目を集めたが、その後特高に狙われ治安維持法で逮捕された。『一九二八年』では、特別高等警察による苛酷な拷問の描写が話題になったが、皮肉にも自身がその特高の拷問で殺されることになったのであった。

4月になると、京都帝国大学の河上肇が、赤色教授として辞職を迫られ退職を余儀なくされる。さらに東京帝大の大森義太郎、九州帝大の石浜知行、向坂逸郎、佐々弘雄らの左翼系学者が、次々と大学を追われることになる。この種の思想弾圧は、軍国化が進むとさらに自由主義系思想にまで進んで行くことになる。

(この年の出来事)

*1928.4.18/ 京都帝大教授川上肇が赤色教授として辞職を迫られる。ほかにも、東京帝大の大森義太郎、九州帝大の向坂逸郎らも、同様に大学を追われる。

*1928.7.1/ 治安維持法の改正をうけて、内務省保安課が拡充強化され、未設置だった各県警察にも「特別高等科(特高)」が設置される。

*1928.9.-/ 英の細菌学者アレグザンダー・フレミングが、アオカビから細菌の繁殖を止める抗生物質「ペニシリン」を発見、結核など伝染病治療に画期的な効果をもたらす。

*1928.10.8/ 北伐に成功した蒋介石が、南京を首都とする国民政府の首席に就任する。

*1928.10.12/ 松竹楽劇部が設立され、第1期生として水の江滝子らが入部、浅草に本格的なレビューが誕生する。32年からは「松竹少女歌劇部(SSK)」となる。

*1928.11.10/ 新天皇裕仁(昭和天皇)の「即位の大礼」が、京都御所紫宸殿で行われる。

ここから始まりました。

2020-10-15

Facebook佐々木信雄さんの投稿

【20th Century Chronicle 1928年(s3)】

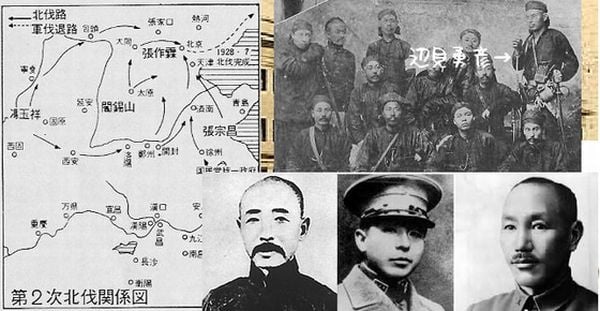

◎張作霖爆殺事件

*1928.5.3/ 山東省へ出兵した日本軍が、国民革命軍と衝突。8日、済南総攻撃を開始し、11日には済南城を占領する。(済南事件)

*1928.6.4/ 奉天に引き揚げる途中の張作霖を乗せた列車が関東軍によって爆破される。(張作霖爆殺事件)

1928年3月、蒋介石が北伐を再開すると、日本も山東省の権益維持のため、中国各地から山東省に部隊を派遣し、日本軍と北伐軍が対峙することになった(第二次山東出兵)。その後5月3日には、北伐軍兵士による略奪・暴行・陵辱・殺人事件がひき起こされ、さらに日本人9人の惨殺死体が発見されると、日本は関東軍からさらなる増派することになる(第三次山東出兵)。

5月8日、日本軍は市内の日本人保護のために済南城を攻撃、北伐軍を城外へ追い出すとともに、済南城ならびに済南全域を占領した(済南事件)。この事件で中国側軍民に数千人の死者をだすなど、蒋介石の北伐軍は日本軍に対する遺恨をもち、一方で日本の民間人惨殺などから、日本世論の中国に対する感情は悪化した。

山東出兵では田中内閣の不干渉主義にそって、かろうじて拡大を自重した軍も、関東州の日本軍は政府方針を無視し、満州で実力を維持する奉天軍閥の張作霖を、奉天近郊で列車ごと爆殺する事件を起こした。日本政府は犯人を伏せて「満洲某重大事件」と呼んでいたが、関東軍参謀河本大佐などが計画的に実行した陰謀事件であることが明らかになっている。

張作霖は、中華民国総統となった袁世凱が死去すると、武力で黒竜江省・吉林省も含めた東三省全域を勢力圏に置き、「満洲の覇者」として君臨ようになっていた。北伐を進める蒋介石の国民党軍とも対峙したが、関東軍は満州支配に邪魔になると考え、北伐軍との戦闘をやめて奉天へ帰還する途上の張作霖の列車を爆破させた。

この後、関東軍は、柳条湖事件、盧溝橋事件などで暴走を進め、満州事変、日中戦争と大陸にのめりこんでゆく主導的役割を果たすことになった。

(この年の出来事)

*1928.4.18/ 京都帝大教授川上肇が赤色教授として辞職を迫られる。ほかにも、東京帝大の大森義太郎、九州帝大の向坂逸郎らも、同様に大学を追われる。

*1928.7.1/ 治安維持法の改正をうけて、内務省保安課が拡充強化され、未設置だった各県警察にも「特別高等科(特高)」が設置される。

*1928.9.-/ 英の細菌学者アレグザンダー・フレミングが、アオカビから細菌の繁殖を止める抗生物質「ペニシリン」を発見、結核など伝染病治療に画期的な効果をもたらす。

*1928.10.8/ 北伐に成功した蒋介石が、南京を首都とする国民政府の首席に就任する。

*1928.10.12/ 松竹楽劇部が設立され、第1期生として水の江滝子らが入部、浅草に本格的なレビューが誕生する。32年からは「松竹少女歌劇部(SSK)」となる。

*1928.11.10/ 新天皇裕仁(昭和天皇)の「即位の大礼」が、京都御所紫宸殿で行われる。