闘いの歴史

闘いの記録 (戦争と人間)

改革開放へ

2020-12-02

Facebook佐々木信雄さんの投稿

1970年代に入ると、内戦状態にともなう経済活動の停滞によって、国内の疲弊はピークに達していたが、そのころ、文革を主導してきた林彪が毛沢東と対立するようになり、1971年9月には林彪による毛沢東暗殺計画が発覚し、林彪一派は飛行機で国外逃亡を試みるも事故死する(林彪事件)。

林彪の死後、ずっと調整の立場を続けていた周恩来の実権が強くなり、また1973年には鄧小平が復活する。知識人たちの多くも都市に戻ってきて、文革は下火に向いつつあった。しかしその後も、毛に直結して文革を推進してきた毛沢東夫人「江青」ら急進原理派の「四人組」は、現実派の周恩来や鄧小平の打倒を進めた。

1976年1月8日には、文革派と実権派のあいだにあって両者を調停してきた周恩来が死去した。その周恩来の追悼を切っ掛けに「四五天安門事件(第一次天安門事件)」が発生し、混乱に乗じて四人組は鄧小平を再び失脚させるが、続いて同年1976年9月9日に毛沢東までも死去する。政権を引き継いだ華国鋒国務院総理により、10月6日、後ろ盾を失った四人組は逮捕される。

翌1977年7月、失脚していた鄧小平が復活し、同年8月、中国共産党は第11回大会で、四人組粉砕をもって文化大革命は勝利のうちに終結したと宣言した。毛沢東色を残す華国鋒に代わって、不死鳥のように何度も復権した鄧小平が実権を握り、文革で破壊的な状況となった国内の復興をはかり、対外的な関係も修復してゆくこととなった。

中國の赤い革命

2020-12-02

Facebook佐々木信雄さんの投稿

【20th Century Chronicle 1966年(s41)】

◎中国 文化大革命祝賀会

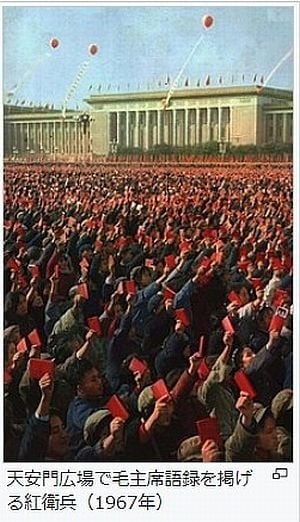

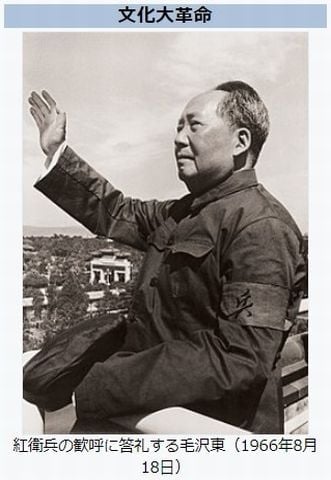

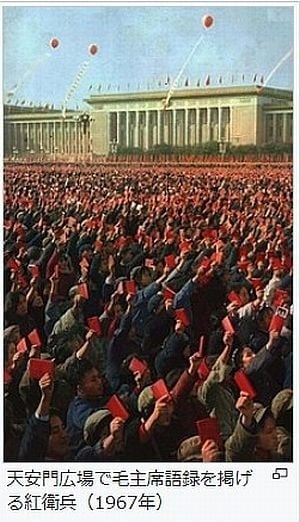

*1966.8.18/ 北京で文化大革命大祝賀会が開かれ、天安門広場は紅衛兵で埋まる。

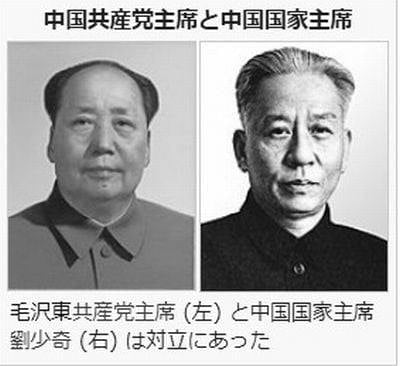

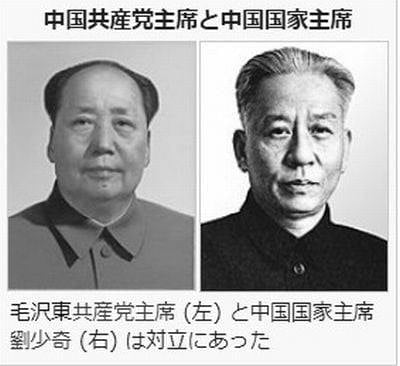

1966年8月18日、北京で「文化大革命大祝賀会」が開かれ、天安門広場は「紅衛兵」で埋まり、「毛沢東」が歓呼に答えた。その前の1966年8月5日、毛沢東は「司令部を砲撃せよ」と題した大字報(壁新聞)を発表し、公式に紅衛兵に対し、党指導部の実権派と目された「鄧小平」や「劉少奇」国家主席らに対する攻撃を指示する。そして、紅衛兵による官僚や党幹部への攻撃は「造反有理(上への造反には道理がある)」のスローガンで、正当化された。

これより前の1958年から1961年にかけて、毛沢東の主導で展開された「大躍進政策」は、数千万人の餓死者を出し、惨憺たる大失敗に終わった。1959年、毛沢東はその失敗の責任を取る形で国家主席を辞任、実質的な権力を一時的に失った。その後任となった劉少奇主席は、1962年1月の中央工作会議(七千人大会)で、「三分の天災、七分の人災」と大躍進の失敗原因を追究した。

しかし毛沢東は共産党中央委員会主席として、依然として建国の英雄としての人気は保っており、劉少奇が大躍進政策の尻拭いを担当する形であった。そして、1966年には毛沢東が、「紅衛兵」と呼ばれる学生や若者労働者を扇動動員して、「文化大革命」と称する改革運動をひき起こしたが、その実態は、毛沢東が政敵劉少奇らを失脚に追い込むための、中国共産党内部の権力闘争であった。

実権を握っていた劉少奇国家主席や鄧小平総書記などは、「走資派」(資本主義に走る反革命分子)と呼ばれ、次々に失脚させられた。さらに毛の権威を利用して文化大革命を実質指揮して、毛の後継とされた腹心の「林彪」副主席でさえ、その後の1971年9月には失脚する。

原理主義的な毛沢東思想は、林彪に編集された「毛主席語録(毛沢東語録)」によって、紅衛兵として動員された無知な10代の少年少女を洗脳して、妄信的な運動として進められた。毛語録が紅衛兵の大集会で振りかざされるシーンは、文革を象徴する光景となった。

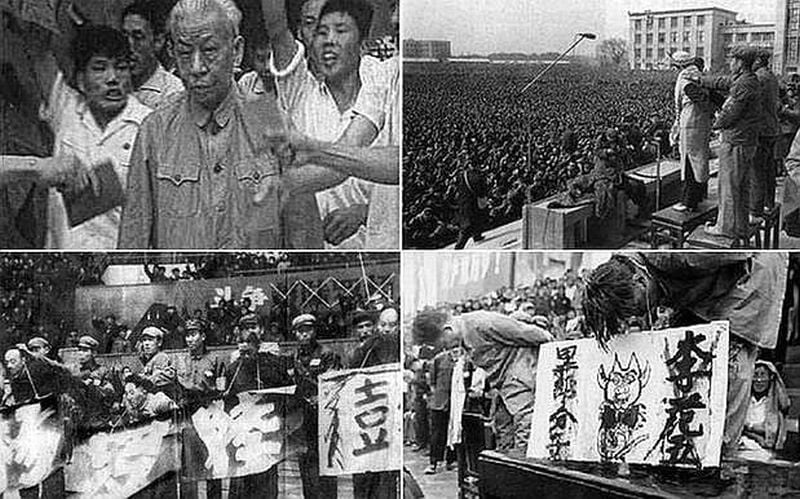

やがて文化大革命の騒動は、中央の権力争いだけではなく全国各地方に展開されてゆき、各地方の幹部、知識人、旧地主の子孫などは、紅衛兵たちに「反革命分子」と名指され、ことごとく「自己批判」と称する吊るし上げにさらされ、暴力的な迫害が加えられ殺された。文化革命の大混乱で殺戮された犠牲者は、正確な統計は取りようもなく、数百万人から一千万以上という説まである。

しかし、毛沢東思想を狂信的に掲げて暴走した紅衛兵は、やがて派閥に分かれ互いに反革命と罵り合いながら武闘を繰り広げ、いよいよ毛沢東にも統制できなくなったため、人民解放軍を投入して紅衛兵を排除することを決定し、武力鎮圧に乗り出した。さらに毛は1968年に、「上山下郷運動(下放)」を主唱し、都市の紅衛兵を地方農村に送りこむことで収拾を図った。

1970年代に入ると、内戦状態にともなう経済活動の停滞によって、国内の疲弊はピークに達していたが、そのころ、文革を主導してきた林彪が毛沢東と対立するようになり、1971年9月には林彪による毛沢東暗殺計画が発覚し、林彪一派は飛行機で国外逃亡を試みるも事故死する(林彪事件)。

林彪の死後、ずっと調整の立場を続けていた周恩来の実権が強くなり、また1973年には鄧小平が復活する。知識人たちの多くも都市に戻ってきて、文革は下火に向いつつあった。しかしその後も、毛に直結して文革を推進してきた毛沢東夫人「江青」ら急進原理派の「四人組」は、現実派の周恩来や鄧小平の打倒を進めた。

1976年1月8日には、文革派と実権派のあいだにあって両者を調停してきた周恩来が死去した。その周恩来の追悼を切っ掛けに「四五天安門事件(第一次天安門事件)」が発生し、混乱に乗じて四人組は鄧小平を再び失脚させるが、続いて同年1976年9月9日に毛沢東までも死去する。政権を引き継いだ華国鋒国務院総理により、10月6日、後ろ盾を失った四人組は逮捕される。

翌1977年7月、失脚していた鄧小平が復活し、同年8月、中国共産党は第11回大会で、四人組粉砕をもって文化大革命は勝利のうちに終結したと宣言した。毛沢東色を残す華国鋒に代わって、不死鳥のように何度も復権した鄧小平が実権を握り、文革で破壊的な状況となった国内の復興をはかり、対外的な関係も修復してゆくこととなった。

(この年の出来事)

*1966.4.4/ NHK朝の連続ドラマ「おはなはん」の放映が開始され、平均視聴率50%を記録する。

*1966.4.20/ 日産自動車とプリンス自動車工業が合併、自動車業界の再編成が始まる。

*1966.9.3/ 荒船清十郎運輸相が、自分の選挙区に急行を停車させるように国鉄に指示したとして、国会で追及され辞任に追い込まれる。

*1966.11.13/ 全日空のYS11型機が、愛媛県松山空港への着陸に失敗して海上に墜落、50名が死亡する。(戦後初の国産機事故)