闘いの歴史

闘いの記録 (戦争と人間)

ベニート

2020-10-10

Facebook佐々木信雄さんの投稿

【20th Century Chronicle 1922年(t11)】

◎ムッソリーニ 「ファシスタ党」政権

*1922.10.28/ ムッソリーニがローマに進撃して制圧。ファシスタ党政権を成立させる。

ベニート・ムッソリーニは、第一次世界大戦前からイタリア社会党に所属し、機関誌編集長として活動したが、第一次大戦に際して積極参戦を主張し除名される。ムッソリーニは志願して従軍し有能な戦士として闘ったが、瀕死の重傷を負って終戦をむかえる。1919年3月、ミラノで、自身と同じ復員軍人や旧参戦論者を中心とする新たな政党「イタリア戦闘者ファッシ(戦闘ファッシ)」を設立するが、社会主義的残滓を捨てられず、一般民衆の支持を得ることはできなかった。

やがてムッソリーニは、綱領から社会主義的な表現を一掃、民族主義を前面に出し、愛国心・戦争礼賛・偉大な国家イタリアといった情緒的な表現であおり、反議会主義、反社会主義を鮮明にした。ムッソリーニの主張は、戦後に頻発した社会主義者によるストライキや労働運動に、強い不安を抱いていた保守層の支持を集めた。

北イタリアで復員兵などによって「襲撃隊」と呼ばれる民兵祖組織が作られ、社会主義者に暴力的に対抗するようになると、ムッソリーニは襲撃隊を実動行動組織として傘下に収めた。1921年10月、「国家ファシスト党(PNF)」を結成、ファシスト運動を政党化し、また各地の実力行動隊も党の私兵組織として糾合され、「黒シャツ隊」と呼ばれる様になった。

ムッソリーニは民族主義・国家主義を掲げる政権を打ち立てるべくクーデターの準備を始め、1922年10月28日に黒シャツ隊を中心としたファシスト党員4万人がローマ進軍を決行した。ムッソリーニ自身はミラノで事態を見守っていたが、国王ビットーリオ・エマヌエーレ3世は、無策のルイージ・ファクタ政権をみかぎり、ムッソリーニをローマに召喚し、組閣を命じた。こうしてムッソリーニは政権を奪取することに成功し、39歳でイタリア史上最年少の首相となった。

ムッソリーニが創設した「ファシスト党」は、その語源から「結束党」などと訳されるが、そこから「ファシズム」という語が派生する。ファシズムというと「全体主義」とほぼ同義で使われるが、本来は一意的に規定しがたい要素を含んでいた。ヒトラーのナチスがファシズムの代表のように受取られているが、ムッソリーニのファシズムとは、かなり異なっている。

ムッソリーニは、古代ローマの系譜をうけて「イタリア民族主義」を結束の中心に置いたが、そのような歴史的実体をもたないヒトラーは、「アーリア人種主義」という怪しげな概念を持ち出した。このようなヒトラーの脳内に生じた妄想が、優勢人種という架空の概念を際立させるために、劣勢人種ユダヤ人という概念を作り出し、その殲滅をはかった。

ムッソリーニとってはことは簡単で、「イタリア民族」として結束して事態にあたろうというだけであった。そしてヒトラーが、古代ローマという基盤をもたないことでコンプレックスに突き動かされていると見抜いていた。ヒトラーを、まったく信用していなかったはずである。

絵描きくずれの粗野な浮浪者だったヒトラーに比べて、ムッソリーニは、その容貌からくるイメージに反して、意外にも深いインテリジェンスをもっていた。師範学校を首席卒業して、イタリア社会党では機関誌編集長として頭角をあらわした。当時のドイツ哲学やフランス哲学を自学し、ドイツ語、フランス語など語学にも堪能で、フランス語教師として雇用されると、歴史学と国語・地理学も担当したという。

ムッソリーニは演説でも大衆を引き付けたが、絶叫し自己陶酔するヒトラーとは対極的に、愛国心を奥に秘めながら、理路整然と理知的に語り、それでも民衆を熱狂させた。また、国家を統合するために、ファシスト党が全権を握る必要があると考えたが、自身が独裁者になるつもりはなかったという。しかし、ヒトラーが、政権奪取に利用した突撃隊を粛清したのには否定的な見解を漏らし、苛酷な粛清を嫌った。それは「独裁者」としてのムッソリーニにとって、逆に「甘さ」であったかもしれない。

また、スイスでの放浪時代には、レーニンと知己を得て、誰も理解できないマルクス=レーニン主義の理論を、ほぼ理解したという。そのようなムッソリーニが、やがて独裁者となり、ヒトラーと結んで第二次大戦に参戦し、敗色濃厚となるとパルチザンにつかまり、愛人と共に逆さ吊りして晒されるという終末をむかえることとなる。

『ムッソリーニ―一イタリア人の物語』 (中公叢書/2000/ロマノ・ヴルピッタ著)  https://www.amazon.co.jp/%E3%83%A0%E3%83%83.../dp/412003089X

https://www.amazon.co.jp/%E3%83%A0%E3%83%83.../dp/412003089X

映画『ブラック・シャツ 独裁者ムッソリーニを狙え!』(1974年/伊)  http://cinema.pia.co.jp/title/800912/

http://cinema.pia.co.jp/title/800912/

(この年の出来事)

*1922.2.6/ ワシントン軍縮会議が閉会、主力軍艦保有率は英米5:日本3と決まる。

*1922.4.4/ ロシア共産党大会で、新設ポストの書記長にヨセフ・スターリンを選出。あくまでもレーニンの補佐役と思われていた。

*1922.6.6/ 高橋是清内閣が、閣内不統一のため総辞職。元老西園寺公望らが、非政党人の軍人加藤友三郎海相を後継に推薦する。

*1922.11.1/ ケマル・パシャがトルコのスルタン制を廃止。皇帝は国外に亡命し、オスマン帝国が滅亡する。

*1922.11.17/ ドイツの科学者アインシュタインが来日、各地での相対性理論の講演は大盛況。

*1922.12.30/ 第1回全連邦ソビエト大会で「ソビエト社会主義共和国連邦」が成立。ロシア・ウクライナ・白ロシア・ザカフカス、4共和国がソビエト連邦を構成する。

敗戦と戦後の経済復興について

2020-10-04

Facebook佐々木信雄さんの投稿

『Get Back! 40's / 1949年(s24)』

(戦後日本経済の健全化)

○3.7 [東京] 米のドッジ公使が、経済9原則の実施に関する声明を発表する。(ドッジライン)

○4.23 [東京] GHQが、円に対する公式為替レート設定の覚書を公布する。(1ドル=360円 固定為替レート制)

○8.26 [東京] 米のシャウプ税制使節団長が、第一次税制改革勧告文概要を発表する。(シャウプ勧告)

デトロイト銀行頭取ジョゼフ・ドッジが、米政府公使として来日、GHQ経済顧問として、日本経済の自立と安定のために経済安定9原則を提示した。ドッジは当時の日本経済を竹馬にたとえ、片脚は米国の膨大な援助、他方は国の補助金に頼っており、竹馬のように不安定なバランスとなっているとした(竹馬経済)。ドッジ勧告は、次のような項目を含んでいた。

・緊縮財政や復興金融公庫融資の廃止による超均衡予算

・徴税システムの改善

・日銀借入金返済などの債務償還の優先

・複数為替レートの改正による、1ドル=360円の単一為替レートの設定

・戦時統制の緩和、自由競争の促進

ドッジの勧告に従って、4月23日にはGHQによって円に対する公式為替レート設定の覚書が公布され、以後長く続いた1ドル=360円の固定為替レート制が施行されることになる。8月26日には、カール・シャウプ率いる日本税制使節団(シャウプ使節団)による日本の税制に関する報告書(シャウプ勧告)が公表され、旧来の複雑化した税制を改革し、合理的公平な税体系への移行を示した。

ドッジラインなどの戦後経済の健全化政策は、極度の戦後インフレを収拾した。とともに、その徹底した緊縮財政政策は、反動的にデフレを進行させ、失業や倒産が相次ぐ「ドッジ不況」(安定恐慌)を引き起こした。しかし翌年の朝鮮戦争勃発により、朝鮮特需と呼ばれる戦時物資や役務の調達に伴う需要が増大し、この特需により奇跡的な不況からの回復を果たした。

終戦直後の日本は、生産産業の壊滅により、極度の物資不足で急速なインフレーションが進んでいた。喫緊の課題は生産力増強による供給力拡大で、必要最小限な物資の充足を図ることであった。第1次吉田内閣は、「傾斜生産方式」を策定し、鉄鋼、石炭などの基幹産業に資材・資金を超重点的に投入、それを契機に産業全体の拡大を図る経済政策をとった。

傾斜生産方式は次の片山内閣、芦田内閣でも引き継がれた。それにより鉱工業生産は拡大し、日本経済は復興に向かったが、復興金融金庫による過剰な資金投入になどにより、「復金インフレ」と呼ばれるインフレーションが亢進した。そこへ復興金融金庫融資をめぐる汚職事件「昭電疑獄」が発生し、方向転換をはからざるを得なくなる。

ドッジラインでは、統制経済色の強い傾斜生産方式から、自由競争経済への方向転換をめざし、緊縮財政により「企業合理化」という名の非効率企業の整理を進めた。引き起こされる一時的な不況も、能率や生産コストの良好な企業に資金が集中することで、国際的に競争力のある産業の生長で克服することを目指した。

写真はドッジ公使と握手する白洲次郎。日本で最初にジーンズを着こなした男と言われる白洲は、英ケンブリッジ大学留学中に欧米文化になじみ、駐英大使であった吉田茂と知己を得た。戦後、吉田が内閣を組織すると、請われて外交ブレーンとしてGHQとの交渉などで活躍する。ドッジ来日時には「経済安定本部」次長に就任しており、さらに貿易庁長官に就くと、旧商工省を改組し「通商産業省」(現 経済産業省)を設立、のちの高度成長期を支えた通産省の枠組みを確立した。

大日本帝国・ソ連・独逸

2020-10-04

Facebook佐々木信雄さんの投稿

『Get Back! 40's / 1941年(s16)』

(日ソ中立条約)

○4.13 [モスクワ] 日ソ中立条約が調印される

○6.22 [ヨーロッパ] 独軍がバルト海から黒海にわたる戦線でソ連攻撃を開始。(独ソ戦が始まる)

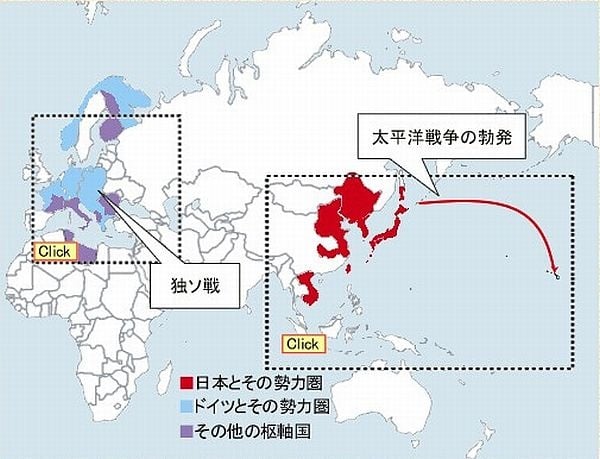

1936年日本は「日独防共協定」を結び、満州国北部国境の脅威となるソ連を牽制することにしたが、1939年ドイツは日本への通知なく「独ソ不可侵条約」を締結し、すぐにポーランドに侵攻して第二次世界大戦が始められた。ソ連囲い込みを意図した防共協定は事実上の意味を失い、1940年より明確な同盟関係の「日独伊三国軍事同盟」を締結した。

ヨーロッパで快進撃をするドイツに乗り遅れるなと、三国同盟で意を強くした日本は南進を始め、英米との対立関係が顕著となっていた。松岡洋右が外務大臣に就任すると、日独伊ソ四国による「ユーラシア枢軸」を構想し、三国軍事同盟に続き、「日ソ中立条約」でソ連を枢軸国側に引き入れることを目指した(「日独伊ソ四国同盟構想」)。

妄想に近い構想であるが、松岡自身はこのユーラシア枢軸によって、国力に勝るアメリカに対抗できると考えた。ソ連側は相手にしなかったが、まもなく「ドイツの対ソ侵攻計画」を察知したことで日本の提案を受諾し、1941年4月13日モスクワで調印した。

ヒットラーは三国同盟締結時にすでにソ連侵攻を決めており、状況を読み違えた松岡の日独伊ソ四国同盟構想などはあり得ないことであった。しかしソ連は日ソ中立条約によって極東の部隊を西部へ移動させることが出来、同年12月のモスクワ防衛戦に投入した結果モスクワは防衛された。

ヒットラーは日本への通知なく独ソ戦を開始しており、ソ連を甘く見ると同時に、日本の役割を軽視した。もし日ソ中立条約を結ばせず、ソ連の兵力を東西に分散させたままならば、ソ連を崩壊させられたかも知れない。また、この条約の締結に先立ち、チャーチルは松岡に、ドイツは早晩、ソ連に侵攻することを警告していたという。

日本にとって意味のない日ソ中立条約であったが、敗戦ぎりぎりまで日本が頼りにしたのもこの条約であった。日本側は条約の有効期間がまだ残っているとして、ソ連の仲介による和平工作を期待している。しかしヤルタ会談において、秘密裏にソ連の対日参戦が約束されており、ソ連はこれを黙殺し密約どおり対日参戦を行うことになる。

ドイツに軽視されソ連に裏切られたなどと、国家間の情報戦で恨みごとを言っても始まらない。戦闘以前に「情報戦」ですでに敗北していたのであり、この年の10月には「ゾルゲ事件」の摘発が始まったが、露見したのは諜報活動のごく一部に過ぎない。友邦ドイツにも仮想敵国の共産ソ連にも、日本の機密情報は漏れ漏れであり、まもなく全面戦争に入るアメリカにも、言うまでもなく情報戦で完全敗北していたのであった。

*この年

服装に非常時色が濃くなる/少女歌劇の男装が廃止

【事物】プラスチック製歯ブラシ/米穀通帳/給与の銀行振込制(大蔵省)

【流行語】ABCD対日包囲陣/子宝報国/産業戦士/月月火水木金金

【歌】戦陣訓の歌(徳山蓀)/さうだその意気(霧島昇・松原操)/森の水車(高峰秀子)

【映画】戸田家の兄妹(小津安二郎)/馬(山本嘉次郎)/次郎物語(島耕二)/スミス都へ行く(米)

【本】下村湖人「次郎物語」/高村光太郎「智恵子抄」/三木清「人生ノート」/山本有三「路傍の石」

シベリア出兵

2020-10-04

Facebook佐々木信雄さんの投稿

【20th Century Chronicle 1918年(t7)】

◎シベリア出兵

*1918.5.26/ チェリャビンスクでチェコ軍団が反乱。反革命勢力や列強の後押しで混乱する。

*1918.8.2/ 日本軍、大挙シベリア出兵。チェコ軍支援の名目で、背景には満州支配の野心。

1918年から1922年にかけて、英・仏・米・日本など帝国主義列強は、ロシア革命に対する軍事干渉としてロシアのシベリアに出兵した。1918年3月英仏軍のムルマンスク上陸に始まり、アメリカ軍・日本軍は8月、シベリアに共同で派兵した。東シベリアのチェリャビンスクで包囲されたチェコ軍団の救出がその名目だった。

レーニンの指導するボリシェヴィキ革命は、資本主義体制・議会政治・自由主義など西欧の価値観を否定する過激派として恐れられており、第一次世界大戦の最中に、連合国のロシアでボリシェヴィキに指導された革命が起こると、資本主義列強はロシアの反革命保守勢力(白軍)を支援して、革命政権の打倒しようと考えた。

オーストリア帝国の一部で同盟軍として動員されたチェコ兵は、連合国側にチェコの独立を持ち掛けられて寝返ったところ、些細なことから革命軍と戦闘が始まり、革命軍に包囲されてしまった。これを救出するというのが連合国側の名目だが、ねらいは反革命軍(白軍)を支援して、ロシア革命軍(赤軍)を倒すことにあった。

しかし、オムスクの反革命白軍コルチャーク軍が1919年3月に大敗すると、反革命支援の目的が完全に潰え、シベリア出兵の意味はなくなったため、英仏の干渉軍は撤退、アメリカも続いて撤退する。しかし、最大7万以上を派兵した日本軍は、1922年までシベリアに留まることになった。

日本軍は事後処理のためとして駐留を続けているとき、1920年2月に「ニコライエフスク事件」の悲劇が発生した。これは日本では尼港事件とも呼ばれ、現地の共産パルチザンが、アムール川の河口のニコライエフスク港(尼港)の日本陸軍守備隊および日本人居留民約700名、その他現地市民6,000人の一部を虐殺した上、町の一部に放火した事件である。

日本は事件に対する報復として北樺太(樺太の北半分)を占領した。時の原敬内閣は、出兵目的を居留民保護とロシア過激派の勢力伸張の防止に変更し、駐兵を継続しようとする。そもそも戦争目的が曖昧だったことから、日本軍の士気は低調で、軍紀も頽廃しており、日本国内でも批判が高まった。

アメリカなど諸外国からの日本への不信感も高まり、1922(t9)年10月に、やっと日本も撤兵することとなった。日本のシベリア出兵は、延べ3,500名の死傷者を出し、10億円に上る戦費を消費したうえ、具体的な成果のまったくないまま終結した。撤兵を決定した加藤高明首相は後日、「なに一つ国家に利益をもたらすことのなかった外交上まれにみる失政の歴史である」と評している。

(この年の出来事)

*1918.1.8/ ウィルソン米大統領が、議会で「平和のための14ヵ条」をしめし、第一次大戦の終結を提唱。

*1918.5.1/ ゼネラル・モータース社(GM)がシボレー社を合併、フォード社に対抗してシェアを一気に高める。

*1918.7.17/ 元ロシア皇帝ニコライ2世一家全員が、エカテリンブルグで銃殺される。

*1918.11.3/ キール軍港で水平が反乱を起こす。それをきっかけに、ドイツ各地に労兵協議会成立。続いてドイツ皇帝ヴィルヘルム2世が退位し、ドイツ革命が成立する。

*1918.11.11/ ドイツ政府が連合国との休戦条約に調印、第一次世界大戦が終わる。