闘いの歴史

闘いの記録 (戦争と人間)

二人の作家と金閣

2021-06-30

Facebook 佐々木信雄さん曰く

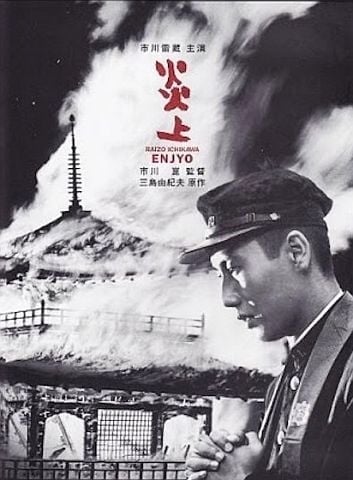

火災から再建された翌昭和31(1956)年、三島由紀夫は「金閣寺」を発表する。放火犯で吃音症などのコンプレックスで孤立する徒弟僧と、荘厳華麗な金閣の対比は、識者の関心を呼んだ。綿密な取材に基づいた観念小説であり、「仮面の告白」の続編とも言える。同時期に始めたボディビル等の「肉体」改造と同じく、この作品を通じて「文体」の改造構築を試みた。三島にとって、自己も自分の肉体も、ありのままなど認められない「構築すべきもの」であったと言える。

一方、直木賞作家として遅いデビューとなった水上勉は、三島より数歳年上とはいえ同世代に属するが、戦中に十代すでに文壇デビューしていた三島とは、まったく異なる文学履歴をもっている。水上は昭和42(1967)年に「五番町夕霧楼」で、同じ放火犯の修行僧を主人公とした小説を書く。

吃音などのコンプレックスが内向し、観念上で創り上げてしまった金閣の前で自意識が堂々めぐりし、結局、放火するより仕方なくなったという三島「金閣寺」に対して、水上の「五番町」では、西陣の遊郭五番町に売られた同郷の幼なじみ夕子をヒロインとして、修行僧の一縷の安逸の場をもうけている。

高級官僚の家庭に生まれ、若くして早熟の天才として注目された三島とは対照的に、水上は福井の寒村に生まれ、砂を噛むような貧窮のもとで、早くから京の禅院に小坊主に出された。幾度か禅門から逃亡し文学をこころざすも、文筆活動では食えず生活苦を極めた。40歳を過ぎてやっと、小坊主体験をもとに描いた「雁の寺」で直木賞を受賞し世に認められた。

水上の「五番町」が、三島の「金閣寺」を意識して書かれたのは間違いない。しかし、水上は放火犯林承賢とは福井の同郷であり、ともに禅林に徒弟修業に出され孤立をかこっていたのも同じような境遇。自己の投影の単なる素材として扱う三島作品に対して、「それは違う」という異議申し立ての気分が強かったと思われる。20年以上たってからも「金閣炎上」というドキュメンタリー作で、再度林承賢の実像に迫り続けたことが、それを示していると言えよう。

文学に関心のあるむきは、単なる金閣寺観光だけでなく、この両小説を読み比べてみるのも、一趣ではないだろうか。

◎前九年の役

2021-06-29

【11th Century Chronicle 1041-1060年】

【11th Century Chronicle 1041-1060年】

◎前九年の役

*1051.-.-/ 安倍頼時の反乱を鎮圧するため、新たに源頼義を陸奥守に任命する。(前九年の役の始まり)

*1054.-.-/ 安倍頼時の子貞任が、陸奥守兼鎮守府将軍源頼義の兵営を襲撃する。

*1056.12.29/ 陸奥守源頼義を征夷大将軍に任命し、あらためて安倍頼時追討を命じる。

*1057.7.26/ 源頼義が、安倍頼時を討つ。

*1057.11.-/ 源頼義が、頼時の子安倍貞任に大敗を喫する。

*1062.-.-/ 源頼義が安倍貞任を討つ。(前九年の役終結)

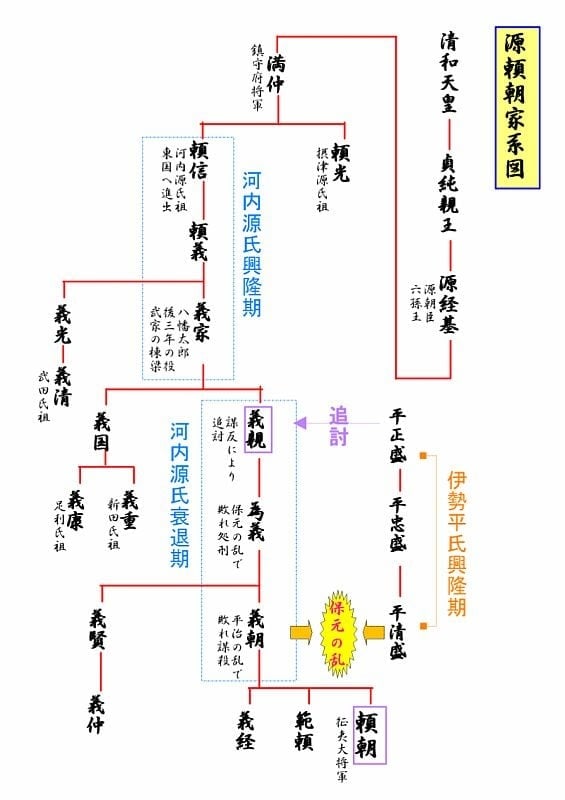

すでに100年以上前に関東では「平将門の乱」、瀬戸内では「藤原純友の乱」が同時的に引き起こされ、これらは合わせて「承平・天慶の乱(935-41)」と呼ばれる。地方に土着して力を蓄えた武士団の反乱は、朝廷の貴族たちを驚かせたが、その後に、藤原道長・頼通の摂関政治の最盛期を迎える。

しかしその間にも、荘園などの私有地増大と連動して、地方では武士が着々と力をつけていた。そして再び中央を驚かせた反乱が、「前九年の役(1051-62)」と「後三年の役(1083-87)」であった。

これらは、武士団の反乱を、朝廷の意を受けた別の武士団が平定するという形で、いずれにせよ武士の名声を高めることになった。なかでも源氏(河内源氏)は、これらの反乱を鎮圧することで、武士団の棟梁的立場を確立する。

「前九年の役」は、陸奥国の有力土豪だった安倍氏が、貢租を怠るなど半独立状態になっていたのを、永承6(1051)年、陸奥守藤原登任が兵を出して安倍氏の懲罰を試みたことに始まる。

玉造郡鬼切部で戦闘が勃発するが、この戦いでは安倍氏が勝利し、敗れた登任は更迭され、河内源氏の「源頼義」が後任の陸奥守となった(鬼切部の戦い)。その翌年、大赦があり安倍氏も罪を赦され、安倍頼良は陸奥に赴いた陸奥守源頼義を饗応し、自ら名を「安倍頼時」と改めた。

しかし、陸奥守源頼義の任期が終わる天喜4(1056)年、頼義の配下が安倍頼時の手勢に襲われたという疑義が生じ、鎮守府将軍源頼義・義家と安部頼時・貞任父子との間に争いが再発した。天喜5(1057)年、一進一退の戦況のなか、源頼義が仕掛けた挟撃策に対処するため、安部頼時は急遽で向いた津軽で、身内の寝返りで深手を負った末に死去する。

源頼義は安部頼時戦死を報告するも、論功行賞を受ける事が出来ず、同年11月、頼時のあとを継いだ「安部貞任」を討つべく、再び出撃する。しかし源頼義ひきいる国府軍は安倍軍より少ない手勢で、しかも不慣れな厳寒の中で行軍は難航し、地の利を得た安部貞任の軍が圧勝した(黄海の戦い)。

その後、安倍氏はさらに勢力を伸ばし続け、他方、国府側は二度の敗戦での痛手回復に手間取った。康平5(1062)年、苦戦を強いられていた頼義は、中立を保っていた出羽国(秋田県)の豪族清原氏に援軍を要請した。

清原氏の族長清原光頼はこれを承諾し、弟武則を総大将として軍勢を派遣した。かくして源頼義・清原氏連合が成立し、清原氏の参戦によって形勢は一気に逆転する。同年9月、安倍氏の拠点であった厨川柵や嫗戸柵が陥落し、安倍貞任は戦死し安倍氏は滅亡した(厨川の戦い)。

騒乱を鎮定した源頼義は正四位下伊予守に任じられ、清原武則は戦功により従五位下鎮守府将軍に補任され、清原氏が奥羽の覇者となった。しかし皮肉にも20年後には、この清原氏の内紛に源頼義の子義家が介入することで「後三年の役」が勃発することになる。

(この時期の出来事)

*1042.3.10/ 延暦寺の僧徒が円城寺円城院を焼く。

*1043.5.8/ 全国的な大干ばつのため、僧正仁海が請雨経修法を神泉苑で行う。その5日後に降雨がある。

*1048.3.-/ 仏師定朝が、興福寺造仏の功績により法眼となる。

*1048.8.11/ 明尊が延暦寺天台座主となるも、13日後には山徒の反対で辞任、源心が就任。

*1049.12.28/ 興福寺の僧徒が、大和守源頼親の館を襲う。

*1050.1.25/ 興福寺と闘い続けた大和守源頼親・頼房父子が、ついに土佐および隠岐に配流される。

*1051.2.13/ 藤原頼通の娘女御寛子が皇后となる。

*1052.3.22/ 関白藤原頼通が、宇治の別荘を仏寺とし平等院と号し、翌年3月には平等院阿弥陀堂(鳳凰堂)の落慶供養が行われる。

*1052.-.-/ この年から末法初年に入るとされ、末法思想が流行する。

*1055.-.-/ 「堤中納言物語」「浜松中納言物語」「夜半の寝覚」が成立する。

*1059.-.-/ 藤原孝標女が「更級日記」を書き上げる。

立花隆『私のシベリア』

2021-06-27

画家 聞き書き/抑留画家 香月泰男

◎藤原道長・頼通の栄華

2021-06-27

【11th Century Chronicle 1021-1040年】

【11th Century Chronicle 1021-1040年】

◎藤原道長・頼通の栄華

*1021頃/ 藤原道長の「御堂関白記」(自筆日記)の記述が終わる。

*1022.7.14/ 藤原道長が法性寺金堂・五大堂の落慶供養を行う。法性寺の諸仏制作の功で、定朝が法橋の位を授かる。

*1023.5.-/ 藤原道長が、娘の太皇太后彰子の住まう上東門第(土御門第)で、田植えを祝って田植女に田楽を行わせる。

*1027.12.4/ 藤原道長(62)没。

*1029.3.23/ 関白藤原頼通が、自邸高陽院に文人を招き、詩会を催す。

*1031.10.20/ 藤原頼通が、興福寺五重塔と東金堂の落慶供養をとり行う。

*1035.5.16/ 藤原頼通が高陽院水閣歌合を催す。

*1037頃/「栄花物語」正編ができる。

<藤原頼通>

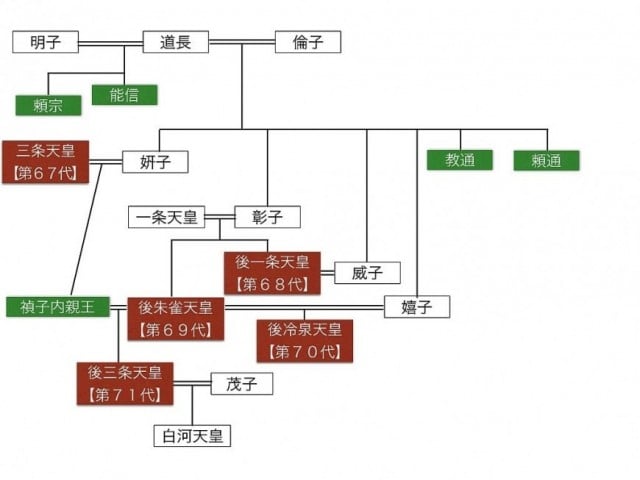

藤原頼通は正暦3(992)年、摂政太政大臣藤原道長の長男として生まれ、寛仁元(1017)年、若くして(26)父道長から後一条天皇の摂政を譲られる。2年後には関白となるが、道長が万寿4(1028)年に亡くなるまでは、その後見を受ける。

父の死後は、後朱雀天皇・後冷泉天皇の治世で、関白を50年の長きに亘って務め、父道長と共に藤原氏摂関家の全盛時代を築いた。しかしながら、父道長と異なり子女に恵まれぬ頼通は、やむなく養女とした嫄子を入内させ後朱雀天皇の中宮としたが、嫄子が男子を産むことはなかった。

後朱雀天皇を継いだ後冷泉天皇は、道長の娘で頼通の妹嬉子の産んだ子だが、嬉子が産後すぐに死去したこともあり、頼通とは比較的疎遠であった。そのため、藤原氏と縁の薄い尊仁親王(後三条天皇)が、後冷泉天皇の東宮に立てられた。

頼通は60歳近くになった永承5(1050)年、唯一の娘の寛子を入内させ皇后となし皇子誕生に望みを繋いだが、ついに皇子に恵まれることは無かった。疎遠な後三条天皇が即位すると、藤原氏をはずして親政を行い、一方、頼通が強く望んだ実子師実へ摂関を譲ることも、道長の遺言をたてに上東門院(彰子)に拒絶され、失意の晩年を送ったと言われる。

道長・頼通の70年にわたる治世は藤原氏の栄華の頂点とされるも、刀伊の入寇・平忠常の乱・前九年の役など、地方では内外からその安寧をゆさぶる事態が生じていた。

また、藤原氏繁栄の基盤でもあった荘園の増加は、国家財政を危機的状態に陥らせる状況となっており、頼通は数度にわたって荘園整理令を出すも、効果的な対策は打ち出せないままであった。

「往生要集」を著し、道長が深く帰依した「源信(恵心僧都)」が寛仁元(1017)年76歳にて入寂、一方で、「末法」の世に入るとされる永承7(1052)年)が近づくなかで、阿弥陀如来にすがり極楽浄土への往生を求める風潮が高まり、貴族たちは寺院の建立を競った。

権勢の頂点にあった頼通は、永承7(1052)年3月、道長の別荘であった宇治殿を寺院に改修し、翌天喜元(1053)年には、西方極楽浄土をこの世に出現させたかのような壮麗な阿弥陀堂が建立された。本殿には仏師定朝の手になる阿弥陀如来坐像が安置され、やがて「平等院鳳凰堂」と呼ばれるようになる。

治暦4(1068)年、後冷泉天皇が崩御すると頼通は宇治に閉居し、延久4(1072)年に出家する。同年、後三条天皇が白河天皇に譲位し、まもなく崩御した時には、後三条天皇とは東宮時代から対立した頼通だが、その早世を嘆息したという。自身も、延久6(1074)年83歳の長寿をもって薨去する。

摂関政治の全盛期をともに担ってきた姉の上東門院彰子、弟教通も同年から翌年にかけて相次いで薨去、外戚による「摂関政治」は、やがて白河天皇が譲位した後に始めることになる「院政」の時代へと移ってゆく。

(この時期の出来事)

*1026.1.19/ 太皇太后彰子が出家し上東門院と称する。

*1028.6.21/ 前上総介平忠常が反乱を起こしたため、平直方・中原成道を追討使いに任命する。

*1031.4.28/ 新たに追討使に任じられていた甲斐守源頼信が、平忠常降服を報告する。

*1036.4.17/ 後一条天皇(29)没。

*1039.2.18/ 延暦寺山門派の僧徒多数が関白藤原頼通廷に押しかけ、寺門派明尊の天台座主就任に異議を唱え強訴する。

*1040.40.29/ 京に横行する盗賊・悪僧などの処置について、朝廷で審議する。

*1040.6.3/ 諸国に荘園停止を命じる。(長久の荘園整理令)

◎藤原道長・頼通の栄華

2021-06-27

Facebook佐々木信雄さん曰く

【11th Century Chronicle 1021-1040年】

◎藤原道長・頼通の栄華

*1021頃/ 藤原道長の「御堂関白記」(自筆日記)の記述が終わる。

*1022.7.14/ 藤原道長が法性寺金堂・五大堂の落慶供養を行う。法性寺の諸仏制作の功で、定朝が法橋の位を授かる。

*1023.5.-/ 藤原道長が、娘の太皇太后彰子の住まう上東門第(土御門第)で、田植えを祝って田植女に田楽を行わせる。

*1027.12.4/ 藤原道長(62)没。

*1029.3.23/ 関白藤原頼通が、自邸高陽院に文人を招き、詩会を催す。

*1031.10.20/ 藤原頼通が、興福寺五重塔と東金堂の落慶供養をとり行う。

*1035.5.16/ 藤原頼通が高陽院水閣歌合を催す。

*1037頃/「栄花物語」正編ができる。

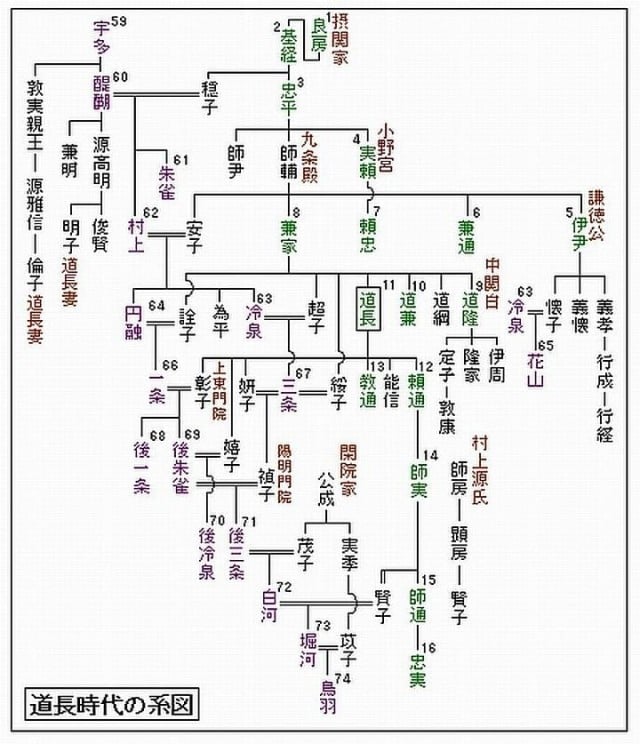

<藤原道長>

藤原道長は、康保3(966)年、藤原北家九条流兼家の五男に生れる。兼家が死去すると長男の道隆が後を継ぎ、娘定子を一条天皇の皇后とするなど、藤原氏本流を継承するかに思われたが急死、その次弟道兼も続いて亡くなると、五男の道長が登用されることになった。

一方、道隆の嫡男伊周は道長を凌いで内大臣に任じられるなど、早くから父の後継者に擬されており、一条天皇の皇后定子への寵愛が深く、兄の伊周への信任も厚かった。いよいよ道長と伊周の叔父甥の対立は深まったが、長徳2(996)年、伊周が花山法皇に矢を射かけたとして、左遷され失脚した(長徳の変)。

道長は右大臣かつ藤原氏長者に補されるが、関白に就任せず、左大臣となっても「内覧」という関白の実務をつかさどる地位に留まり続けた。長保元(999)年、一条天皇のもとへ長女彰子を入内させると、翌年には、皇后定子を皇后宮と格上げして、彰子を皇后(号は中宮)とし一帝二后を強行するなど、道長はその権勢を示した。

道長は彰子以外にも、妍子・威子・嬉子と娘を次々と入内させ外戚関係を強化してゆくことになるが、一条天皇が亡くなり三条天皇が即位したときには、親政を望む三条天皇と道長との間に確執が生れた。しかし長和5(1016)年、ついに道長の譲位圧力に屈して、彰子が生んだ子敦成親王が即位し後一条天皇となる。

寛仁2(1018)年10月16日、妍子(26)が皇太后となり、威子(20)が後一条天皇の中宮となった日、土御門第では華やかな饗宴が催された。太皇太后彰子(31)と合わせ一家から3后を出したことになり、藤原道長(53)は天皇外戚として頂点をきわめる。

この宴で感極まった道長は、「この世をば わが世とぞ思ふ 望月の かけたることも なしと思えば」と詠じたと言われる。

この前年寛仁元(1017)年3月、道長は摂政と藤原氏長者を嫡男の頼通に譲って、後継体制を固めている。頼通に摂政を譲った後も、道長は後見的立場で影響力を持ちつづけたが、寛仁3(1019)年、病をうけて剃髪して出家する。

晩年は壮大な法成寺の建立に精力を傾け、「栄花物語」では、この法成寺の壮麗さを道長の栄耀栄華の極みとして伝えている。万寿4(1028)年に病没、享年62。

(この時期の出来事)

*1026.1.19/ 太皇太后彰子が出家し上東門院と称する。

*1028.6.21/ 前上総介平忠常が反乱を起こしたため、平直方・中原成道を追討使いに任命する。

*1031.4.28/ 新たに追討使に任じられていた甲斐守源頼信が、平忠常降服を報告する。

*1036.4.17/ 後一条天皇(29)没。

*1039.2.18/ 延暦寺山門派の僧徒多数が関白藤原頼通廷に押しかけ、寺門派明尊の天台座主就任に異議を唱え強訴する。

*1040.40.29/ 京に横行する盗賊・悪僧などの処置について、朝廷で審議する。

*1040.6.3/ 諸国に荘園停止を命じる。(長久の荘園整理令)