ちょい話【et cetera】

ちょっといい話

W.チャーチル語録

■ウィンストン・チャーチル

【1874年~1965年】イギリスの政治家。1940年から1945年にかけてイギリス戦時内閣の首相としてイギリス国民を指導。オックスフォードに生まれる。26歳の若さで下院議員に当選。海相として迎えた第一次世界大戦では、作戦失敗の責任を取って辞任し、一中佐としてフランス戦線に赴いた。第二次世界大戦開戦とともに再び海相となり、40年首相に就任。フランスの敗北、イギリス本土の空爆など困難な政局にもめげず、アメリカ、ソ連と協力して最終的な勝利に導いた。戦後の45年、有名な「鉄のカーテン」演説を行う。53年にはノーベル文学賞を受賞

http://meigennooukoku.net/blog-entry-739.html?fbclid=IwAR3zRZXh4szQjpBz2tbeH-r7CSVj96lORTHnHP4qHndl83-_yGjXEPVQDmY

「歌物語」の始まり

【10th Century Chronicle 941-960年】-1

◎歌物語の成立

*957.-.-/ 歌物語「大和物語」ができる。

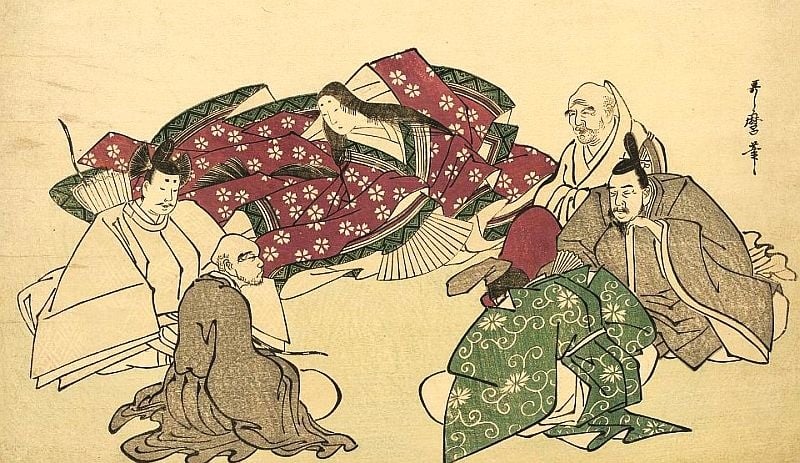

*961.-.-/ この頃「伊勢物語」が成立する。

「歌物語」とは、和歌にまつわる説話を集成した物語文学の総称で、和歌にまつわる恋物語や、死別や不遇を嘆く物語など、やはり情感を動かす物語が多くみられる。「古今和歌集」などで、和歌の簡略な解説として添えられる「詞書」が、より詳しく発展したものと考えられる。

(伊勢物語)

「伊勢物語」は、900年ごろからその原型となるものが存在したようだが、その後にも順次書き替えや追加が行われ、このころ現存の形のものが成立したと考えられる。そのため作者は特定されず、何人かが付け加えたりして関わったとされている。

各章段の冒頭が「むかし、男ありけり」などと始められ、ある男のある男の元服から死にいたるまでを、それぞれ歌を添えて物語られる。六歌仙の一人「在原業平」の歌が多く採録されていることから、業平をモデルにしたとされるが、詠み人知らずなど他の歌も多く、一貫しているわけではない。

話の内容は男女の恋愛を中心に、主従愛、友情など多岐にわたる社交生活が描かれ、「昔男」の元服から死にいたるまでをカバーする。なかでも、前半で数段にわたって綴られる「二条の后(藤原高子)」との悲恋は、恋物語としての伊勢物語を際立たせる説話を構成している。

二条の后との仲を裂かれた男が、悲嘆にくれて東国に下る話が続き、この「東下り」の章段は「貴種流離譚」のひな型を提示しているし、伊勢の斎宮との交渉の一節は、伊勢物語という署名の由来の一つともされる。

伊勢物語は「いろごのみ(風流の恋)」の模範型として、「源氏物語」など後代の物語文学や、和歌に大きな影響を与えた。やや遅れて成立した歌物語「大和物語」にも、共通した話題がみられる他、「後撰和歌集」や「拾遺和歌集」にも『伊勢物語』から採録されたと考えられる和歌が見られる。

中世以降でも、能の「井筒」や「雲林院」などの典拠となり、近世以降では、「仁勢物語」などのパロディ作品の元となり、井原西鶴の「好色一代男」も、源氏物語を経てではあれ、伊勢物語のパロディともみなせる。さらに人形浄瑠璃や歌舞伎の世界でも、伊勢物語から題材をひいたものが多くみられる。

《絵巻物で読む 伊勢物語》

![]() https://ise-monogatari.hix05.com/

https://ise-monogatari.hix05.com/

(この時期の出来事)

*941.5.20/筑前 南海追捕使小野好古が、博多津で藤原純友の軍を破る。

*941.6.20/伊予 逃亡していた藤原純友が、伊予の日振島で殺される(藤原純友の乱終焉)。

*947.6.9/京都 菅原道真の祠を京都北野に建てる(北野天神社の起源)。

*960.9.23/京都 平安京造営後、初めて内裏が消失する。

*ブログで読む>![]() https://ehimosesu2nd.blogspot.com/2020/04/10c-941-960.html

https://ehimosesu2nd.blogspot.com/2020/04/10c-941-960.html

和歌集の歴史

【10th Century Chronicle 901-920年】

◎古今和歌集

*905.4.18/ 醍醐天皇が、紀友則・紀貫之らに「古今和歌集」の編集を命じる(初の勅撰和歌集)。

「古今和歌集」は醍醐天皇の勅命によって編纂された、最初の勅撰和歌集であり、延喜5(905)年4月18日に、紀友則、紀貫之、凡河内躬恒、生壬生忠岑らに編纂を命じられたとされる。

古今集には仮名序・真名序の二つの序文が添えられているが、仮名序には紀貫之の署名があり、貫之が編纂の中心になったと見られる。「万葉集」以後の古い時代から撰者たちの時代までの和歌が撰ばれており、一部の長歌・旋頭歌を除けばほとんどが短歌である。

二十巻からなる選出された歌は、四季に分類された歌と、慶賀歌・離別歌・旅情歌・哀傷歌など内容で分類された歌があるが、なかでも恋歌が五巻を占めている。所載歌のうち4割ほどが読人知らずの歌であり、また撰者4人の歌が2割以上を占める。

古今和歌集は中世以降、その講義や解釈が次第に伝承化され、やがて「古今伝授」と称されるものが現れた。これは古今集が、歌を詠む際の手本・基準とすべきものになったことを意味し、一方では新たな革新が為されなくなることでもあった。

古今が歌のお手本という風潮は明治にまでも続くが、一方で、賀茂真淵などにより、「万葉集」の「ますらをぶり」と対比して、古今は「たをやめぶり」すなわち女性的であるとする評などが登場する。

明治には、短歌の革新を目指す正岡子規らが、「万葉集」の和歌が素朴雄大で生活に密着しているのに対して、古今は定型化した花鳥風月を歌う貴族趣味に堕したものだという批判が出された。

現在でも大勢は変わらず、学校の国語教育などでは万葉集が称揚されることが多いが、私自身は高校の古文で初めて、伊勢物語や古今集のロマンに触れて文学に目覚めたという経験もあし、著名文学者にも、三島由紀夫のように古今を高く評価する者も居る。

古今和歌集の冒頭に添えられた、紀貫之による「仮名序」は、古今集編纂の経緯の解説であるとともに、他方で日本で最初の優れた歌論でもある。そこでは、編者紀貫之らの先の時代の優れた歌人たちに言及し、そこで評された僧正遍昭、在原業平、文屋康秀、喜撰法師、小野小町、大伴黒主の六人は、のちに「六歌仙」と呼ばれるようになる。

なかでも入集30首と最も多い在原業平は、「その心あまりて、ことばたらず。しぼめる花のいろなくて、にほひのこれるがごとし」と評されている。次に多い僧正遍昭は「歌のさまはえたれども、まことすくなし」、唯一の女流歌人小野小町には「あはれなるやうにて、つよからず。いはば、よきをうなの、なやめるところあるににたり」と、好きなことを言っている(笑)。

あとの3人は入首は少ないものの、「ちかき世に、その名きこえたる人」と6人並べて触れられているが、文屋康秀は「ことばはたくみにて、そのさま身に負はず」、喜撰法師は「ことばかすかにして、始め終り、たしかならず」、大伴黒主に至っては「そのさまいやし」などとクソミソに評されている。

(この時期の出来事)

*901.1.25/筑前 菅原道真が大宰権帥に左遷される(昌秦の変)。

*901.8.2/ 左大臣藤原時平らが、勅撰史書「日本三代実録」50巻を完成する。

*901.-.-/ このころまでに「竹取物語」「伊勢物語」ができる。

*903.2.25/ 菅原道真(59)が大宰府で没。

*904.3.-/ 宇多法王が、御室仁和寺を造営し移る。

*907.11.15/ 藤原時平らが延喜格を完成する。

*913.3.12/京都 宇多法王が、亭子院歌合を催す。

*914.4.28/ 学者三好清行が、意見封事12ヶ条を提出する。

*920.5.5/ 小野道風が能書により内裏昇殿を許される。

*920.12.28/ 醍醐天皇が皇子高明親王らに源姓を与える(醍醐源氏)。

*ブログで読む>https://ehimosesu2nd.blogspot.com/2020/04/10c-901-920.html

『北京の55日 "55 Days at Peking" 1963』

【20世紀の記憶 1900(M33)年-02】

中学生の頃、『北京の55日 "55 Days at Peking" 1963』という大作映画が公開されたのを憶えている。当時は「義和団事件」など全く知らなかったが、何となく大変な事件だったのだと感じた。映画自体は見ていないが、予告編ではチャールトン・ヘストン、デヴィッド・ニーヴンなどが登場する。それぞれ、出て来るだけでアメリカとイギリスを想定させる役者であった。

*TRAILER ![]() https://www.youtube.com/watch?v=mja-v2VSUo0

https://www.youtube.com/watch?v=mja-v2VSUo0

それなら、日本の代表としては早川雪舟だろうと思ったが、なんと柴五郎中佐役で伊丹十三が出演している。映画では、チャールトン・ヘストン扮する米のマット・ルイス少佐が主役として描かれているが、実質的に寄集め軍の籠城作戦を指揮して、最も功績があったのは柴五郎中佐だったとされる。ただし映画では、ほぼ無視されている。

史実に戻ると、当時、列強によるアジア・アフリカの分割は、ほぼ大枠は決まりつつあった。さらに、「眠れる獅子」と呼ばれた巨大な清朝中国も末期を迎えていて、英仏独などの列強がまさに「蚕食」する状態であった。そこへ遅ればせながらアメリカが加わり、日清戦争に勝った新興日本も顔を突っ込んで来ていた状況であった。

「義和団の乱」は、その歴史的評価が未だ定まっているとは言えない。当事国中国では、欧米及び日本の帝国主義的侵略に対抗する民衆の愛国闘争という捉え方がされるが、欧米では、単に外国を排斥する民衆暴動の排外運動だとされることが多い。

さらに「義和団」というものが分かりにくい。中国拳法の一派「義和拳」が基であるとされるが、その中国の「拳」というものが、日本のように武術の一つというだけではなく、ある種の宗教的結社的性格をもつことがあり、さらにその結社が政治的な主張と行動を伴なうことがある。

欧米列強の力を背景として、キリスト教宣教師が布教活動を強めるという形で、清朝に浸透していったという状況に、義和拳が宗教的義憤から対抗していったという側面もある。西欧列強から見れば狂信的団体から見えたが、このような義憤的行動は、失業者や難民や匪賊を吸収しながら急速に拡大し、北京に乱入すると、東交民巷という外国公使館区域を包囲するに至った。

それまで取り締まりの手をゆるめて様子を伺っていた清朝政府は、最高権力者であった西太后が列強に「宣戦布告」するに至って、清国軍とともに排外戦争を戦う「義和団」となった。北京入場の義和団20万に対し、東交民巷の籠城した外国公使館側の護衛兵などは500名足らずとされ、そのとき実質的リーダーとして活躍したのが柴五郎中佐であったという。

義和団鎮圧のために列強八ヶ国は軍を派遣し、中でも最も多数の兵を投入したのは日本とロシアであった。二ヶ月を経て、北京は開城された結果、「北京議定書」によって清国は莫大な賠償金を背負うことになり、日露は中国における発言力を増すことになった。

何とか北京を脱出した西太后も、1908年72歳で死去し、国力を大きく消耗した清王朝は、その死後3年あまりで辛亥革命によって滅亡する。

20世紀の幕開け

【20世紀の記憶 1900(M33)年-01】

19世紀が産業革命と帝国主義の時代とすると、20世紀は、さらなる科学技術の発展と人口爆発の時代だった。飛行機、潜水艦、宇宙ロケットなどの開発により、人類は深海から、空、宇宙にまで行動範囲を拡大し、一方で、人口は20世紀初頭の15億から、20世紀末には4倍の60億にも達した。

地球上に人口が爆発し、帝国主義列強による後発地域の分割も、20世紀初頭にほぼ完結すると、錯綜した利害関係は調整が付かなくなり、やがて第一次世界大戦が勃発する。さらにその四半世紀後には第二次大戦と、20世紀前半は世界大戦の時代でもあった。これ以降、20世紀の各年を象徴的な事物・事件を通じて深掘りしてみようと思う。

19世紀に幕を下ろし20世紀の始まりを告げる1900年(20世紀は正確には1901年より)は、絶頂期に達したアール・ヌーボー様式に取り囲まれ、4月パリ万国博により華麗に幕が切って落とされた。7月には全長128mの巨大な世界最初の硬式飛行船「ツェッペリン号」が空に浮かび、やがては世界一周もやってのける。また、ドイツ客船「ドイチュラント号」は大西洋横断スピード記録を達成した。

文化方面では、芸術至上主義で世紀末芸術を率いたオスカー・ワイルドが、パリの片隅でひっそりと息をひきとり、世紀末のみならず21世紀まで射貫く矢を放ったフリードリッヒ・ニーチェは、狂気の10年間を経て没した。一方で、ジークムント・フロイトが「夢判断」を出版し、「無意識界」を探索し精神分析への道を拓いた年でもあった。

かつて詩人鮎川信夫は、「マルクス、ニーチェ、フロイトを齧っておけば、適当に現代思想など展開できる」と言ってのけた。19世紀の人マルクスは社会的無意識、別名「資本主義的欲望」を解明する端緒となったし、ニーチェは「権力への意志」などで、宗教的民族的無意識をえぐり出し、そしてフロイトは、個人史の背景にある「個人的無意識」を発見した。

そもそも「芸術」とは、これらの目に見えない「無意識」を実在化する試みではなかったのか、とも言える。ともあれ、これらの「無意識の発見」は、二つの大戦後の世界を貫き通したテーマでもあった。鮎川信夫の詩人的感性が、このことをまさしく感知していたと言える。

さて、この年を象徴する歴史的事件として「義和団の乱」を取り上げる予定だったが、長くなったので次回にまわすことにする。