闘いの歴史

闘いの記録 (戦争と人間)

最期の闘いの場は、蝦夷地でした。

2021-11-03

"ラストサムライ"の戦の地となりました。

【19th Century Chronicle 1868(m1)年】-6

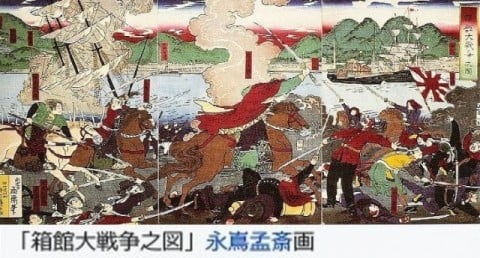

◎函館五稜郭の戦い

*1868.8.19/ 旧幕府海軍副総裁榎本武揚が、艦船8隻を率いて、品川より奥州に向けて脱走出帆する。

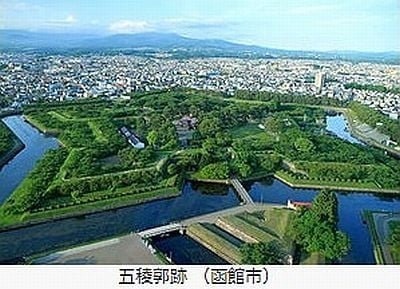

*1868.10.25/ 榎本武揚が、函館五稜郭を占領する。

*1868.12.25/ 榎本武揚が蝦夷地全域を占領し、旧幕府軍の総裁に選出される。

慶応4(1868)年4月、江戸城無血開城の条件に、新政府への旧幕府軍艦の引渡しが含まれていたが、海軍副総裁の榎本武揚は、軍艦の引渡しに応じず開陽など主力艦の温存に成功した。8月19日、奥羽越列藩同盟からの支援要請に応じて、榎本率いる8隻の旧幕府艦隊は、品川沖を脱走し仙台に向った。この榎本艦隊には、旧幕閣や彰義隊に旧幕府軍事顧問団のフランス軍人など、総勢2,000余名が乗船していた。

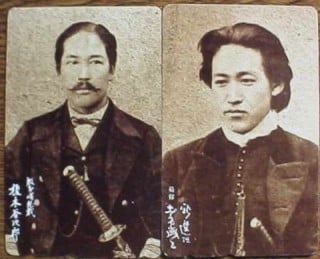

榎本艦隊は、悪天候で2隻を失いながらも、9月中頃までに仙台東名浜沖に集結した。しかしその頃には奥羽越列藩同盟は崩壊しており、最後まで戦った会津藩や庄内藩も降伏し、東北戦争は終結してしまった。榎本艦隊は、仙台藩に貸与していた運送船を加え、桑名藩主松平定敬、備中松山藩主板倉勝静、歩兵奉行大鳥圭介、旧新選組副長土方歳三ほか、旧幕臣など東北戦の残党などを収容し、東北沿岸を北上した。

新政府が決定した徳川家への処置は、駿河、遠江70万石への減封というもので、約8万人の旧幕臣を養うことは不可能であり、榎本武揚は、蝦夷地に旧幕臣を移住させ北方の防備と開拓にあたらせようと画策していた。榎本は、新政府軍に追われながら、新政府軍平潟口総督宛てに、旧幕臣の救済のため蝦夷地を開拓するという内容の嘆願書を提出する。

蝦夷地に到達した榎本艦隊は、10月21日、箱館を迂回して、北方の内浦湾鷲ノ木に約3,000名が上陸した。箱館には、旧箱館奉行に代わり新政府の箱館府が置かれていたが、東北戦争に兵員を割かれ手薄となっていた。旧幕府軍は、大鳥圭介率いる部隊と土方歳三率いる部隊の二手に分かれて箱館へ向けて進軍する。明治1(1868)年10月22日夜、無用な戦闘を避けるべく新政府への嘆願書をたずさえた先行隊が宿営中、箱館府軍の奇襲を受け、戦端が開かれた。

明治1(1868)年10月24日、大鳥軍と土方軍は箱館府軍を撃破し、新政府軍箱館府知事は「五稜郭」の放棄を決め青森へ退却、旧幕府軍は10月25日に五稜郭へ無血入城し、榎本は艦隊を箱館へ入港させ、旧幕府軍は箱館を占領することに成功した。さらに、松前藩の松前城や館城も攻略して、蝦夷地の平定を達成する。ただし、江差方面攻略の支援に来ていた主艦船開陽などが、悪天候のため座礁沈没し、支援新政府軍の上陸阻止が出来なくなるという痛手を負った。

12月15日、蝦夷地を平定した旧幕府軍は、箱館政権を樹立。総裁は入れ札(選挙)によって決められ、榎本武揚が総裁となった。榎本は、蝦夷地開拓を求める嘆願書を新政府に送るが、右大臣岩倉具視に却下され、来たる新政府軍の攻勢に備えることになった。

旧幕府軍による箱館占拠の通報が東京に届くと、11月19日旧幕府軍追討令が出されたが、冬季作戦は無理として、箱館征討は翌年の雪解けを待って開始するとし、新政府軍は青森周辺に冬営した。一方、海軍は、アメリカの局外中立撤廃を受けて、品川に係留されていた最新鋭の装甲軍艦甲鉄をアメリカから購入し、甲鉄を旗艦とした新政府軍艦隊は、翌 明治2(1869)年3月9日品川沖を青森に向けて出帆した。

新政府軍艦隊が東北の宮古湾に入るとの情報を受けると、榎本軍は甲鉄を奪取する作戦を実行するも、暴風雨等で難航し、貴重な3艦船を失い敗退する。宮古湾海戦に勝利した新政府艦隊は、青森に到着すると、4月初には渡海準備が完了した。そして、青森を出発した新政府軍は、明治2(1869)年4月9日早朝、江差北方の乙部に上陸した。

江差を奪還した新政府軍は、4月半ばには陸軍参謀黒田清隆率いる2,800名など増援軍が到着、松前口・木古内口・二股口・安野呂口の四方面から箱館へ向けて進軍を開始する。物量で圧倒する新政府軍に対して、旧幕府軍は各方面とも後退を余儀なくされ、唯一、土方歳三の指揮する二股口の戦いでは、激闘の末、新政府軍を退却させるが、背後から挟撃される危険が生じたため、土方軍も五稜郭への撤退を余儀なくされた。

明治2(1869)年5月11日、新政府軍の箱館総攻撃が開始され、海陸両面から箱館に迫まった。箱館湾海戦では、箱館湾に侵入した新政府軍艦に、榎本軍は残された軍船により抵抗するも、砲弾を打ち尽くすなどして、意図的に座礁させて浮き砲台とするしかなかった。同日、五稜郭北方の急造堡塁の四稜郭方面の戦闘でも、敗退し五稜郭に退却する。

一方、同日未明、陸軍参謀黒田清隆率いる新政府軍が箱館山の裏側に上陸し、函館湾拠点の弁天台場の背後を襲った。結果的に、弁天台場の旧幕府部隊は、五稜郭本隊と分断され孤立する。新政府部隊は箱館市街をほぼ制圧し一本木関門付近にまで進出、旧幕府部隊は五稜郭まで退いた。このとき、土方歳三は孤立した弁天台場の救出に向かうが、一本木関門付近で指揮中に狙撃され戦死した。

翌5月12日、唯一残された五稜郭本隊に対して新政府軍が降伏勧告をするも、榎本総裁はいったん拒否する。この時、榎本が所有していた貴重な「海律全書」を、新政府軍参謀黒田清隆に託し、黒田は返礼として酒樽・鮪を五稜郭に送り届ける。榎本はこの厚意を拝受し、旧幕府軍首脳側が合議の上、降伏・五稜郭開城を決定した。

5月18日、五稜郭は開城し、榎本ら幹部とともに郭内将兵も投降、ここに箱館戦争は終結した。降伏した旧幕府軍の将兵は弘前藩ほかに預けられたが、ほとんどが翌年に釈放。榎本武揚はじめ幹部7名は、東京で投獄された(明治5年釈放)。

新政府軍黒田清隆と旧幕府軍榎本武揚が、五稜郭開城にあたって意を通じ合ったことが、この緩和な処置に寄与したと想像される。その後、榎本は、新政府重鎮となった黒田に助命されたうえ明治政府に出仕し、北海道開拓使として北海道の開拓に尽力するなど、新政府の官吏として有能な仕事を為した。

"錦の御旗"は、掲げられましたけれど・・・。

2021-11-03

*1868.3.14/ 明治天皇が「五箇条の御誓文」を天地神明に誓約。実質的には、維新政府による基本方針の宣言となる。

【19th Century Chronicle 1868(m1)年】-3

◎五箇条の御誓文

*1868.3.14/ 明治天皇が「五箇条の御誓文」を天地神明に誓約。実質的には、維新政府による基本方針の宣言となる。

*1868.3.15/ 新政府は、徒党・強訴・逃散・キリスト教などを禁じた「五榜の掲示」を立て、対庶民には旧幕時代の政策を継承する意図を示す。

*1868.3.28/ 新政府が神仏分離令を出し、以後、「廃仏毀釈」の運動が荒れ狂う。

*1868.閏4.27/ 新政府が「政体書」を出し、政治組織などを具体的に定める。

一、広ク会議ヲ興シ万機公論ニ決スベシ

一、上下心ヲ一ニシテ盛ニ経綸ヲ行フヘシ

一、官武一途庶民ニ至ル迄各其志ヲ遂ケ人心ヲシテ倦マサラシメン事ヲ要ス

一、旧来ノ陋習ヲ破リ天地ノ公道ニ基クヘシ

一、智識ヲ世界ニ求メ大ニ皇基ヲ振起スヘシ

「五箇条の御誓文」は、慶応4(1868)年3月14日、明治天皇が天地神明に誓約するという形式で、公卿や諸侯などに示した明治政府の基本方針であり、正式名称は「御誓文」とされる。鳥羽伏見の戦いの決着がつき、新政府の東征軍が江戸に迫るなか、京都では明治天皇の裁可を受け、「五箇条の御誓文」が公示された。西郷と勝の会談で「江戸城無血開城」が決まるのと同日であった。

翌日、京都御所の紫宸殿に設えられた祭壇の前で、「天神地祇御誓祭」と称する儀式が執り行われた。明治天皇出御のもと、副総裁三条実美が天皇に代わって神前で「御誓文」を奉読する形で示された。

御誓文は太政官日誌(官報の前身)をもって一般に布告された。「御誓文」は、あくまで公卿や諸侯など旧政権周辺に対して、朝廷の威光と天皇親政の国是を知らしめすのが主眼であり、太政官日誌は庶民一般の目に行き渡るのもではなかった。一方で一般国民に対しては、旧来の儒教道徳を強調した「五榜の掲示」が示され、徒党・強訴の禁止やキリスト教の厳禁など、旧幕府の政策を継承した訓示が示された。

明治新政府は、大政奉還後の発足当初から「公議」を標榜し、その具体的方策としての国是を模索していた。慶応4年1月、福井藩出身参与 由利公正が、「議事之体大意」五箇条を起案し、次いで土佐藩出身参与福岡孝弟が修正したが、封建的な残滓を残し、王政復古の理念にも反するという批判もあり、そのままになっていた。

そこで、参与で総裁局顧問木戸孝允は、天皇が、神前で公卿諸侯を率いて誓いの文言を述べ、その場で全員が署名するという形式を提案し、天皇親政を広く知らしめすとして、これが採用されることとなった。木戸は、福岡案の封建的残滓を取り払い、大幅に変更を加えることで、より普遍的な内容にした。この木戸による五箇条が、「御誓文」が明治天皇の裁可を受け、最終案とされた。

慶応4(1868)年閏4月21日には、御誓文をより具体化した「政体書」が公布され、明治新政府の政治体制が定められた。さらに、明治8(1875)年の立憲政体の詔書では、「誓文の意を拡充して…漸次に国家立憲の政体を立て」と宣言され、御誓文は立憲政治の実現に向けての出発点として位置付けられた。

その後の「自由民権運動」でも、「御誓文は立憲政治の実現を公約したもの」とされ、議会政治実現の根拠とされた。また、敗戦後の昭和天皇の、いわゆる人間宣言においては、御誓文の全文が引用され、日本的な民主主義の萌芽として位置づける試みも見られた。

お上は東京へお下りになったのですが・・・。

2021-11-03

【19th Century Chronicle 1868(m1)年】-5

◎戊辰戦争・新政府東征軍と旧幕軍の戦い

*1868.2.23/ 旧幕臣が彰義隊を組織し、上野を占拠する。

*1868.3.3/ 赤報隊の相良総三らが、偽官軍として捕らえられ、長野の下諏訪で斬罪とされる。

*1868.5.3/ 東北・北陸 奥羽25藩の同盟についで、長岡・会津など8藩も加盟、「奥羽越列藩同盟」が成立する。

*1868.5.15/ 上野の彰義隊が、政府軍の攻撃で敗走する。(上野戦争)

*1868.8.23/ 会津若松城が新政府軍に包囲され、9月22日、会津藩は開城降伏する。(会津戦争)

<上野戦争>

鳥羽・伏見の戦いに決着がつき、幕府追討の詔勅が発せられると、西日本の多くの諸藩は命に服し、大きな混乱は起きなかった。新政府は、有栖川宮熾仁親王を大総督宮とした東征軍をつくり、東海道軍・東山道軍・北陸道軍の3軍に別れ江戸へ向けて進軍する。

進軍する東征軍と旧幕府残党の最初の戦闘は、東山道軍(中山道)の進軍先の、甲州甲府や武州熊谷で発生した。近藤勇の率いる旧新撰組は甲陽鎮撫隊を組織して戦ったが、甲府盆地で板垣退助ら率いる東山道鎮撫先鋒部隊(土佐藩主力)に敗れ、近藤は捕縛され処刑される(甲州勝沼の戦い)。また、東山道軍の本隊は、武州熊谷梁田宿(現足利市)で旧幕府歩兵隊の脱走部隊(衝鋒隊)に奇襲攻撃をしかけ、幕府軍の敗北に終わった(梁田戦争)。

東海道軍は、御三家筆頭の尾張藩が、いちはやく勤皇に転換したこともあって、小田原以西の全ての藩が恭順を誓い、大きな衝突もなく駿府にまで東進した。そして江戸城開城が決まるとこれに不満な抗戦派の幕臣らは、江戸の治安組織の「彰義隊」のもとに結集し上野にたて籠ったが、慶応4(1868)年5月1日、西郷に代わって司令官に任じられた長州藩士大村益次郎(村田蔵六)によって、一日で壊滅させられる(上野戦争)。

<奥羽越列藩同盟>

京都守護職だった会津藩主松平容保・京都所司代の桑名藩主松平定敬は、ともに京都の治安を担当し、京都見廻組及び新撰組を用い尊王攘夷派の弾圧を行った。また鳥羽・伏見の戦いでは、両藩は旧幕府軍の主力として新政府軍と戦ったため、新政府の反感は強く、戦いの敗北とともに朝敵と認定されていた。また江戸薩摩藩邸の焼討事件での討伐を担当した庄内藩は、新政府によって会津藩と同様の処置がなされることを予期し、両藩は以後連携し新政府に対抗することとなった(会庄同盟)。

慶応4(1868)年3月22日、新政府への敵対姿勢を続ける会津藩及び庄内藩を討伐する目的で、奥羽鎮撫総督及び新政府軍が仙台に到着した。そして3月29日、仙台藩・米沢藩をはじめとする東北地方の諸藩に会津藩及び庄内藩への追討が命令された。しかし、追討軍を庄内藩が反撃し天童城を攻め落としたり、関東でも旧幕府軍が宇都宮城を占拠するなど、新政府への対抗気運が漂い出した。

慶応4(1868)年閏4月4日、仙台藩主導で奥羽14藩は会議を開き、会津藩・庄内藩への赦免の嘆願書を提出するが、新政府はこれを却下した。当初は、新政府の会庄追討に従っていた奥羽14藩は征討軍を解散し、逆に新政府軍と戦闘状態に入った。赦免の嘆願書は新政府によって拒絶されたため、天皇へ直接建白を行う方針に変更され、奥羽列藩盟約書を調印し、会津・庄内両藩への寛典を要望した太政官建白書が作成された。

さらに、北越6藩が加わり、計31藩によって「奥羽越列藩同盟」が成立した。当初は嘆願を求める盟約であったものが、途中から軍事同盟に転嫁されたため、必ずしも加盟諸藩の統一された戦略があったわけではない。なお、会津・庄内両藩は列藩同盟には加盟せず会庄同盟として列藩同盟に協力することになった。

新政府軍と奥羽越列藩同盟との戦いは、仙台藩が盟主的存在であったが、戦闘は奥州・北越の各地で並行的に行われたので、関ケ原の戦いのように双方が全軍で対峙するような場面はなかった。輪王寺宮公現法親王をかついで仙台に奥州政府を樹立する動きもあったとされるが、それは形にならなかった。ただ、京都新政府・江戸幕府のいずれでもない第三の勢力として、東北諸藩の利害共同体的な性格の同盟であったと思われる。

庄内戦争・秋田戦争・白河戦線・北越戦争・平潟戦線など、各地で激戦が行われたが、新政府軍に敗れた同盟軍や旧幕軍の敗残兵が、未陥落の地に集まるなどして、次々と戦闘地は移っていった。そして最も激戦となったのが、松平容保の会津での戦いであった。奥羽越列藩が次々と陥落し奥羽越同盟が崩壊する中、最後まで若松城に籠城して戦った会津藩も、ついに1868(明1)年9月22日、落城し、その2日後に庄内藩も降伏した。

“Baddest Man in the 761st” He Went Full On Berserker Destroying Everything In His Path

2021-11-03

「君たちには、死ぬ権利はない」

2021-11-03

太平洋戦争終結後も任務解除の命令を受けられず、フィリピン・ルバング島で孤独な日々を過ごし、約30年後の1974年に51歳で日本に帰還した小野田寛郎旧陸軍少尉の物語を、フランスの新鋭アルチュール・アラリ監督が映画化。終戦間近の1944年、陸軍中野学校二俣分校で秘密戦の特殊訓練を受けていた小野田寛郎は、劣勢のフィリピン・ルバング島で援軍部隊が戻るまでゲリラ戦を指揮するよう命じられる。出発前、教官からは「君たちには、死ぬ権利はない」と言い渡され、玉砕の許されない小野田たちは、何が起きても必ず生き延びなくてはならなかった。ルバング島の過酷なジャングルの中で食糧も不足し、仲間たちは飢えや病気で次々と倒れていく。それでも小野田は、いつか必ず救援がくると信じて仲間を鼓舞し続けるが……。主人公・小野田の青年期を遠藤雄弥、成年期を津田寛治が演じ、仲野太賀、井之脇海、イッセー尾形らが共演。2021年・第74回カンヌ国際映画祭「ある視点」部門出品。