闘いの歴史

闘いの記録 (戦争と人間)

反戦の系譜

2020-09-07

Facebook佐々木信雄さんのコメント

*1903.11.15/ 平民社を結成した堺利彦・幸徳秋水らが、週刊の平民新聞を創刊する。

1903(明36)年10月、非戦論を主張していた『萬朝報』が、社論を開戦論へと転換したため、同紙記者であった幸徳秋水・堺利彦・内村鑑三が、萬朝報から去る。内村はキリスト者として人道的反戦論を展開するが、幸徳・堺は改めて社会主義的非戦論を訴え、社会主義思想の宣伝・普及を行うために「平民社」を結成した。

平民社は、週刊「平民新聞」を創刊するが、社会主義者と社会主義支援者らのセンターの役割をも担い、事実上、社会主義協会と共に社会主義運動の中心組織であった。週刊「平民新聞」第1号(11月15日)には、「平民社同人」署名の「宣言」と、堺・幸徳署名の「発刊の序」が掲載されており、「宣言」では、平民社が今後、「平民主義・社会主義・平和主義」を唱えていくことが述べられている。

日本の社会主義運動は、1901(明34)年に幸徳らによって結成された「社会民主党」に始まるが、これは即日禁止されており、その「社会民主党宣言書」の精神を引き継ぐことが平民新聞で「宣言」された。「平民新聞」第53号(1904年11月)には、堺・幸徳の共訳で「共産党宣言」が訳載されたが、直ちに発売禁止になった。

「平民新聞」は英文欄も設け、英米やロシアの社会主義者らへ情報の発信をおこない、国際的な連帯を訴えた。その成果として、日露戦争中の1904(明37)年8月、アムステルダムで開催された第二インターナショナル第6回大会で、片山潜とロシア代表のプレハーノフが共に副議長に選出されて、社会主義者の国境を越えた連帯と協力を確認した。

日露戦争非戦の主張は官憲に目をつけられ、戦争終結後の1905(明38)年10月、平民社は活動2年足らずで解散することになった。その後、再興するも当局の弾圧で1910(明43)年3月に解散、その年5月の「幸徳(大逆)事件」で、主要メンバーの大半を失った。

世間は圧倒的に日露開戦になびいていたが、平民社グループの社会主義的反戦論以外にも、内村鑑三らの人道主義的非戦論、与謝野晶子・大塚楠緒子らのロマン主義的厭戦詩などが、日露の戦いに否を唱えた。

1904(明37)年9月、日露戦争の最中に、歌人与謝野晶子は、旅順で戦う弟を思う新体詩「君死にたまふことなかれ」を、夫与謝野鉄幹が主宰する雑誌「明星」に発表した。発表時は反戦厭戦詩と認識され、先輩歌人の大町桂月から厭戦的で国威発揚に反する批判されるも、「歌はまことの心を歌うもの」と反論している。

*「君死にたまふことなかれ」  https://www.culturebeanz.com/entry/2019/03/26/002828/

https://www.culturebeanz.com/entry/2019/03/26/002828/

しかしこの詩は、戦場で死ぬかも知れない末弟に対する「(死んで欲しくない、という)まことの心」を歌ったまでで、与謝野晶子は必ずしも平和主義者でも反戦主義者でもなかった。第一次世界大戦の折には「いまは戦ふ時である 戦嫌ひのわたしさへ 今日此頃は気が昂る」と極めて励戦的な戦争賛美の歌を作っているし、1942(昭17)年に、海軍大尉として出征する四男に対して「わが四郎 み軍にゆく たけく戦へ」と、反戦家としては一貫しない正反対の歌をうたっている。

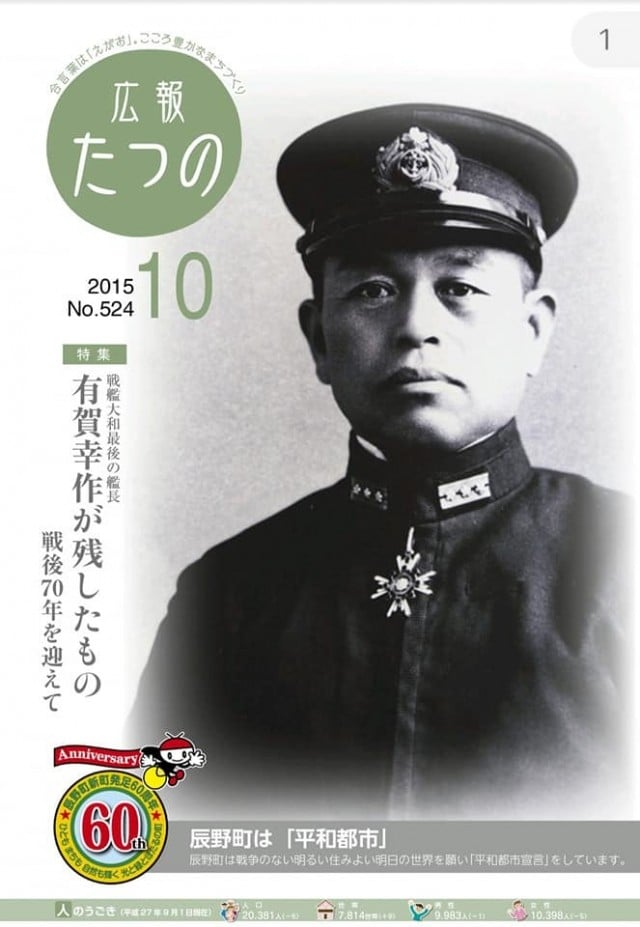

有賀幸作(あるがこうさく)中将。

2021-07-19

有賀幸作(あるがこうさく)中将。

戦艦大和の最後の艦長。昭和二十年四月七日。沖縄水上特攻菊水作戦にて、米攻撃機の猛攻を受け大和が沈む前に、総員退鑑命令を出した後に、自らは羅針盤に身を括りつけて、艦と運命を共にした。

我が郷土の上伊那 辰野町平出出身。有賀幸作君記念碑が法性神社にあると聞き見学へ。

碑文は「国に捧げた君たちの尊いいのちよとこしえに世界平和のいしずえたれと祈る」

とある。

皆様の国を思う犠牲のお陰でいまの日本の繁栄があると思います。

合掌

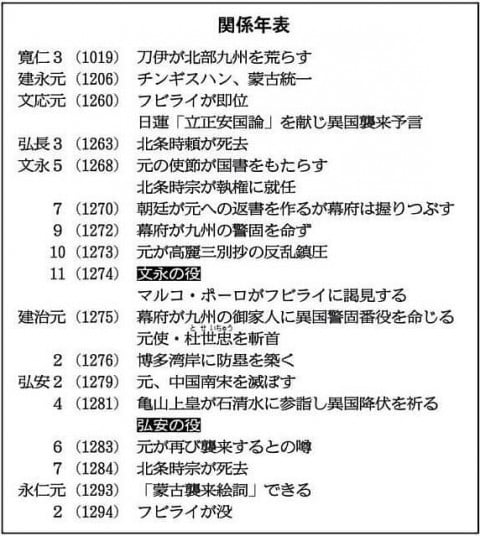

◎元寇/弘安の役

2021-07-19

【13th Century Chronicle 1281-1300年】

◎元寇/弘安の役

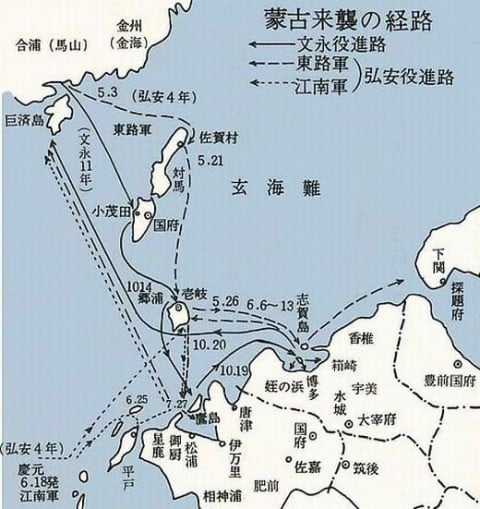

*1281.5.21/ 元船500余が対馬に侵攻する。5.29には壱岐へ襲来。

*1281.6.6/ 元船が筑前志賀島などに来襲、ついで肥前鷹島を根拠地とする。

*1281.7.29/ 壱岐で元の東路軍と江南軍が合流、鎮西の武士と交戦する。

*1281.閏7.1/ 5月以来北九州を襲っていた元船が、前夜からの大風雨に襲われ、壊滅的な打撃を受ける。

*1281.閏7.5/ 日本軍の猛攻により、元は全軍の3/4を失い逃げ帰る。

クビライは日本再侵攻をあきらめず、建治1(1275)年、モンゴル人の礼部侍郎 杜世忠を正使とした使節団を派遣した。しかし執権北条時宗は使節団を鎌倉に連行すると、杜世忠らを斬首に処した。

クビライは使節派遣と並行して、日本侵攻の準備に取り掛かっていたが、南宋の攻略を優先し、建治2(1276)年に南宋を降服させた。その3年後、弘安2(1279)年、再びクビライは再び使節を派遣するが、日本側は前回と同様、日本への服属要求であることを確認すると、博多において使節団一行を斬首に処した。

逃げ出した水夫より使節団の処刑が元に伝わると、クビライは日本侵攻軍の司令部・日本行省(征東行省)を設置する。弘安4(1281)年、元・高麗軍を主力とした東路軍と旧南宋軍を主力とした江南軍と合わせて15万人、軍船7千艘が、日本に向けて出航した。

弘安4(1281)年5月3日、東路軍4万の軍勢が900艘の船で、朝鮮半島の合浦を出航し対馬を侵攻した。さらに東路軍は壱岐に襲来し、ここで合流する予定の江南軍を待たず、そのまま博多湾に侵攻し大宰府占領を目指した。

しかし日本側はすでに防衛体制を整え、博多湾岸に約20kmにも及ぶ石築地(元寇防塁)を築いており、東路軍は博多湾岸からの上陸を断念した。東路軍は志賀島に上陸し、ここを軍船の停泊地とした。

6月9日、攻め寄せる日本軍に大敗した東路軍は、志賀島を放棄して壱岐島へと後退し、江南軍の到着を待つことにしたが、江南軍が合流する期限6月15日を過ぎても現れず、さらに東路軍内で疫病が蔓延、数千人の死者を出すなどして進退極まった。

江南軍は東路軍が待つ壱岐島を目指さず、平戸島を目指した。6月中旬頃、総司令官の交代もあり、予定よりより遅れて出航、6月下旬に平戸島と鷹島に到着したとされる。

一方、6月29日に日本軍は壱岐島の東路軍に対して総攻撃を開始、東路軍は日本軍の攻勢による苦戦で、壱岐島を放棄して江南軍と合流するため平戸島に向けて移動した。7月中旬、元軍は新たな計画で平戸島で合流し、大宰府目指して進撃する計画とし、東路軍が鷹島に到着し、江南軍と合流する。

7月27日、鷹島沖の元軍艦船隊に対して、集結した日本軍の軍船が攻撃を仕掛けて海戦となった。戦闘は日中から夜明けに掛けて長時間続き、夜明けとともに日本軍は引き揚げていった。

日本側は六波羅探題から派遣された大軍が北九州の戦場に向けて進撃中であったが、元軍は鷹島に留まって日本軍の鷹島攻撃に備えた。日本の援軍が到着する前の7月30日夜半、台風が襲来し、元軍の軍船の多くが沈没、損壊するなどして大損害を被った。

閏7月5日、元軍は軍議を行い撤退することになった。諸将を乗せた船は撤退したが、多くの兵卒は見捨てて残されたままだった。勢いづいた日本軍は、残地された元軍に対して総攻撃を開始、10余万の元軍を壊滅させた。

(この時期の出来事)

*1282.12.8/ 北条時宗が鎌倉に円覚寺を創建、宋僧無学祖元を開山とする。

*1284.4.4/ 執権北条時宗(34)、没。

*1284.-.-/ 一遍が、四条釈迦堂などで踊念仏を行う。

*1285.11.17/ 内管領平頼綱が、御家人安達奏盛一族を滅ぼす。(霜月騒動)

*1287.10.2/ 幕府が亀山院政に介入、皇位の紛争が続き、皇統は大覚寺統と持明院統に分裂する。

*1293.3.-/ 幕府が、元の襲来に備えて鎮西探題をおき、北条兼時・名越時家を任命する。

*1293.4.22/ 執権北条貞時(23)が、内管領平頼綱を滅ぼし、得宗(家督)専制政治を確立する。

*1297.3.6/ 幕府は、御家人所領の売買質入れを禁じ、窮乏して手放した所領は無償で取り戻させる。(永仁の徳政令)

関門海峡 戦中は軍事的要衝の地 再三の空襲や機雷封鎖

2021-07-14

戦中、関門海峡の両岸の福岡県門司市(現北九州市門司区)と山口県下関市には本土と中国、朝鮮半島、さらに南洋を結ぶ重要な港があり、再三、米軍の空襲に見舞われた。

また、海峡は機雷で封鎖された。今回は両市に関わる写真を集めて関門の歴史的な役割を考えてみた。

関門海峡の知られざる「離島軍事要塞」