ちょい話【親鸞編】

仰せを蒙りて【文字データ編】

出遇う、そして出発

2022-02-14

Facebook 鈴木 君代さん曰く

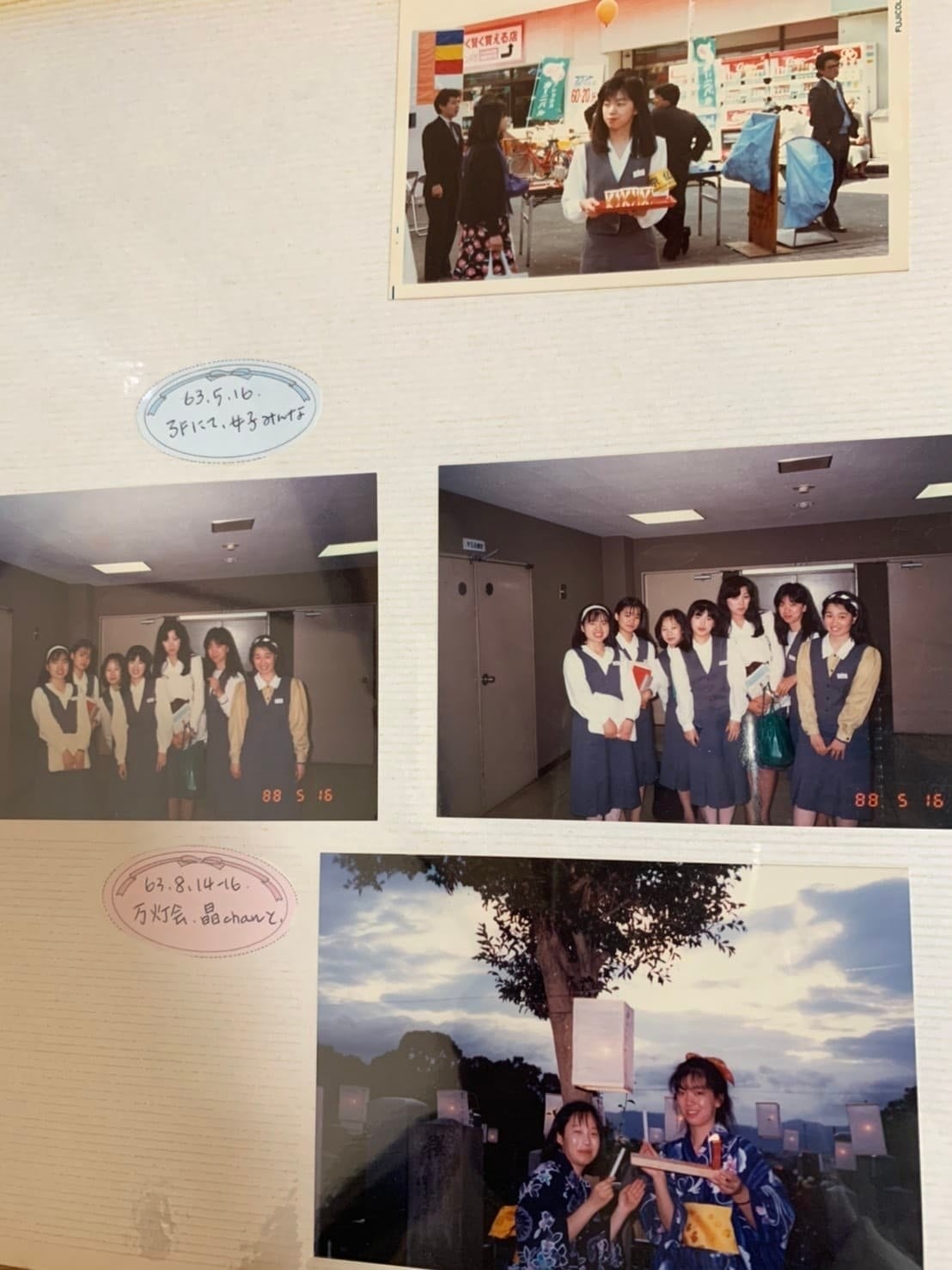

はなむらまみこ花邑真実子との出遇いです。『いのちの花を咲かせよう』自照同人から

「あなたに遇えてよかった」

山形の尾花沢に念通寺という私にとって大切な場所があります。松尾芭蕉が何日も滞在し、たくさんの俳句を生み出した土地です。豪雪地帯で、冬には雪が本堂の周りをいっぱいにします。そこには、こんな私を「いらっしゃい」ではなく、「おかえりなさい」といつも迎えてくださるかけがえのない人たちがおられ、待っていてくださいます。

そのお寺の一度もお会いしたことのない住職のご法事を16年間お勤めさせてもらってきました。その方のひとり娘である彼女とは、東本願寺に同期として入りました。しかし、新入職員としてはじめて出会ったとき、お互いの印象は最低でした。彼女は大きな満たされたお寺の一人娘で、両親の愛情をその身いっぱいに受けて、何一つ不自由のないように私には見えました。ブランド品を持ち、身なりもいつもきちんとしていて、その立ち居振舞いからも、お寺の出身でもなく、幼いときに両親の亀裂を見せつけられ、大人の顔色ばかり見てきた私とは、住む世界が全く違うような異邦人に感じました。

「嫌な人と出会った」と、たぶんこちらがそう思ったのと同じように、彼女も間違いなくそう感じたことでしょう。 お寺の人間でない私は、どこかにコンプレックスがあったのです。

それでも、そんな彼女と新入職員の見習いで、たまたま一緒に研修することになりました。研修当初は戸惑っていたのですが、ある事件がきっかけで、彼女の一つひとつの言葉や行動が、自分と全く違いながらも、同じように親鸞聖人の教えに生きたいと願っている真摯な姿に出遇えたことで、感動し、引き込まれ、純粋に驚かされたのです。

世界が違うと思い込んでいた彼女の内面に接して、私の見方が、如何に一方的で一面的であり、自分勝手な偏見と思い込みだけで生きてきたという視野の狭さを知らされました。生まれた土地も取り巻く環境も、出遇ってきた人も考え方も、何もかもが私と違う人の存在の中に、自分と同じように道を求める心に出遇って、惹かれたのです。

見習いの研修を終えた彼女と私は、お骨納めに来られる参拝者の方々に接する受付窓口に配属され、「東本願寺に参拝される方の受付案内のエキスパートになろうね。」と約束しました。その二週間後に、住職である彼女の父親が癌の病で倒れ、まもなく亡くなって、一人娘の彼女は仕事を辞めて田舎の寺に帰り、ご門徒のお参りを独りで担うようになったのです。

やっと出遇うことの出来た「朋」を失った私は、悲しくて泣いてばかりいました。そんな彼女と、もっと深い世界で出遇いたいと願い、それからすぐに、彼女のお寺を通して得度をさせてもらいました。「あなたのお寺を通して得度をしたい。」という私の申し出に、彼女は、何も聴かないで頷いてくれました。私の本意は、山形のお寺という場所で生きる彼女と、親鸞さまの教えをとおして、堅結びでつながっていたいと願ったからでした。

その時に、「私は京都の東本願寺で、あなたは尾花沢の自分が預かっているお寺で、場所は異なっても、同じように人と接していこう。人と出遇っていこう。あの日あなたが教えてくれた自分がひっくり返されるような出遇いを続けていこう。離れていても、ともに生きていこう」と誓ったのです。

自分と違う彼女に出遇えたおかげで、今まで気にも留めなかったこと、見えなかったこと、見てこなかったこと、見ようともしなかった「世界と人」が気になりだしました。自分の殻に閉じこもって、自分を出ることがなかった私自身が、初めて問題になり始めたということです。

それまで私は、子どもの頃から、ずっと淋しさを抱えて生きてきました。「誰にもわかってもらえない」とつぶやきながら、それでも、どこかで誰かにわかってもらいたいと願ってきた心の声に背を向けていたのです。彼女に出遇って、淋しさを誤魔化すため、忙しく動き回る日々をどれだけ続けても、淋しさは消えないことがわかりました。

それは、最愛のお父さんを失い、その悲しみの果てにあっても、山形の雪国の大地で淋しさを抱え、泣くのをこらえて生きている彼女の生活の姿を見たからだと思います。私はいつの間にか、全く自分と違う彼女に支えられ、励まされて、どうしようもない空しさの心の底からの声とはじめて向き合って、淋しさを生きることを教えてもらっていたのです。自分と全く違う人に出遇うことによって、驚かされ、自分がまるごとひっくり返されたのです。どんなに離れていても、出遇うことの出来る世界があるのだと知らされ、「淋しさは消せないし、なくなりはしないよ。淋しさを自分として生きるしかないよ」と自分を見つめる歩みがはじまりました。

彼女が仕事を辞めて、京都を離れるとき、泣きながら空港バスを見送る私に、「お父さんが、君代ちゃんに遇わせてくれたんだよ。」と手紙を渡してくれました。6歳のときから、自分の父親を殺してきた私は、これほど、娘の生き方にも影響を与えている「その人」にも彼女と同じように出遇いたいと思いました。それから、一度も生前にはお会いしたことのない、差別の問題を自分の問題とされ、いのち終えて逝かれた彼女のお父さんの法事をお勤めさせてもらうことをとおして、そのお父さんに学ばれた多くのご門徒の方々とも出遇わせてもらっています。

それは、彼女から彼女の亡くなったお父さん、その教えに学んだことでお父さんが生きてはたらいておられるご門徒の方々、七年前に亡くなった彼女のお母さん、連れ合いであり彼女とともに悩みながら生きてくださる今の住職、さらには、それらの人びとの生きる背景となっている親鸞聖人に向き合う課題をいただいたということでした。

親鸞聖人の言葉に、「ああ、弘誓の強縁、多生にも値いがたく、真実の浄信、億劫にも獲がたし。たまたま行信を獲ば遠く宿縁を慶べ。」(『教行信証』総序)があります。この言葉は、親鸞聖人が南無阿弥陀仏の教えに出遇ったその慶びを、感動をもってあらわされたものであり、今ここにいる誰でもない私は、多生・億劫の背景があるということをおしえてくださっているのでしょう。

いのちの歴史のただ中に、いのちの歩みがあるのだということを思います。それは、具体的な自分の問題、たとえば平和のこと、人権のこと、人を本当に愛するということ、命終えられた先生を求めるのではなく、先生の求められた世界を求めることによって、先生にもう一度出遇うことが求められているのでしょう。

彼女に出遇ってからは、いろんなことが自分の問題となってきました。私は自分の内に、すでに萌している、出遇いの不思議に驚き、その源泉へと、あきらめることのない、終わることのない歩みをともに続けていきたいと思います。今まで自分が見てこなかった「知らない世界」を知ること、自分の「知らない人」に遇うこと、そういう「世界と人」に出遇っていくことが、私にとっての宗祖としての親鸞聖人に出遇うことだと思うからです。

それは、どんな人も、自分と全く違う人との出遇いによって、「自分が何のために生まれてきたのか」という存在の意義を問い続け、どんな人でも決して見捨てない、どんな人も嫌わない、あきらめないという仏の心をいただくことで、生きる意味に思いをいたすことでもあります。

今から100年前に生まれ、26歳という若さで早逝した金子みすずという童謡詩人がおられます。私が最初に出遇ったのは、「大漁」という詩でした。「朝焼小焼だ 大漁だ 大羽鰯の大漁だ 浜は祭りのようだけど 海のなかでは何万の 鰯のとむらい するだろう」。この短い詩の中に、全く私たちとは全く異なる視点、感性の鋭さを感じずにはおれませんでした。

それは、人間の物の見方が一面的であり、多面的に見ることが出来ないことを強烈に知らしめる詩だったからです。人間中心の視点の中で生きている私を問う詩でした。驚いた私は、金子みすずの詩集を改めて読み、「わたしと小鳥とすずと」という詩に感動して、今はその詩に曲をつけてライブコンサートで歌っています。

それは、「わたしが両手をひろげても お空はちっとも飛べないが とべる小鳥はわたしのように 地べたをはやくは走れない わたしがからだをゆすっても きれいな音はでないけど あの鳴るすずはわたしのように たくさんなうたは知らないよ。 すずと小鳥とそれからわたし みんなちがって みんないい」という詩です。

この詩は、皆平等である世界において、それぞれの価値観に基づいて差別して生きている私たちの現実を問います。そういう心をもって、「わたし」と「小鳥」と「すず」のそれぞれの存在の差異(ちがい)を認め、だからこそ、「みんなちがってみんないい」と深い感動をもって、うたわれているのです。

この2009年、現在ただ今の私たちの現実はどうでしょうか。差異(ちがい)を認められない、認めることが出来ない、認めることを許さないことが、どんなに哀しい現実を生み出しているでしょうか。どんなに愚かな戦争を繰り返しているでしょうか。たくさんのかけがえのないいのちを傷つけているでしょうか。

違ういのちを認められないひとたちは、自分とは合わない、変わったものは、「変なひと」だと排除し、同じでないと安心できなくなっています。「みんなちがってみんないい」は、他人を認めると同時に、自分のいのちをも肯定していく真実です。あらゆるいのちに対して、「生まれてくれてありがとう」と思い切り抱きしめるものです。あなたが本当にあなたになり、私が本当に私になることです。それは「ちがうあなたに遇えたから」だと、最後に私の言葉をつけくわえさせてもらって歌っています。

私は歌います。「ちがうからいいんだよ ちがっていいんだよ ちがうあなたに遇えたから ちがうわたしにも遇えたんだよ」と、全く違うあなたに遇うことによって、今まで自分が知らなかったあなたと一緒に生きている自分自身にも遇うことのできる。終わることのない歩みをともに生きる存在であることを願いながらです

法蔵菩薩は昔ばなしではない。

2022-02-12

Facebook 田畑 正久さん曰く

説く心も仏の心であり

聞く心も仏の心であります

助ける仏があなたに宿善を成就し

求道心をおこさせ

やがて合掌して三宝に帰依せしめるのです

そのままが助ける仏の心そのままの廻向です

仏に向かって生きさせようとする仏の心以外に

仏に向かて生きようとする心はありません

信ずる心 念ずる心こそ

仏の心そのままの表れであります 【住岡夜晃法語】

法蔵菩薩は昔ばなしではない。

自分の肉体にひしひしと法蔵菩薩を感覚する。

これが宿業の自覚である。(曽我量深『歎異抄聴記』(東本願寺真宗文庫)p185)

人間になることが大事

2022-02-11

Facebook Yasuda Rizinさん曰く

1270

仏教を学ぶというのは教理じゃない。

もっと大きく、

人間が分かることが大事ではないですか。

この会でも

人間になることが大事であって、

坊主になることが目的ではないのです。

だから

文学というようなものも非常に重要です。

文学とか詩が分からないような頭に

信仰が分かるということはないでしょう。

もっと大きく、

人間が分かることが大事ではないですか。

この会でも

人間になることが大事であって、

坊主になることが目的ではないのです。

だから

文学というようなものも非常に重要です。

文学とか詩が分からないような頭に

信仰が分かるということはないでしょう。

念仏者というものは落在者だと

2022-01-28

qcebook Yasuda Rizinさん曰く

1258

自分が地獄になる。

つまり地獄を恐れない身になったのです。

それほど強いものはないでしょう。

地獄において浄土を証明すると。

地獄こそ本当の大安楽であると。

こういうようなものが生まれてくる。

それが、念仏者というものは落在者だと。

落第生というようなものです。

落ち切った者は登るよりほかに道がない。

1257

落ち切ったのです。

そうでしょう。

だから落在には自由になったとかそんな小さな誇りがない。

落ち切った。

地獄に。落ち切った者は登るよりほかに道がない。

ふつうの人は落ちはしないかと思って恐れている。

落在とは落ち切ったのだから、

地獄を外に見ていない。

自分が地獄になったのです。

仏法から落第したのです。

1259

清沢満之の落在というのは

仏法から落第したのです。

本願の信心の世界というのは

指導者の弟子になるということではない。

人間が人間を指導するということは出来ない。

わたしも指導された一人だと。

あなたも指導される一人だと。

これだけの話です。

人間が人間を指導することは出来ない。

1260

つまり、人間が人間を指導することは出来ない。

そうでしょう。

だから人間は人間に対して「来い」とは言えないのです。

「行け」と。

これだけです。

もし人間が人間に対して「わしの教えを聞け」と言ったら、

それは秘事法門です。

そういうものを秘事法門というのです。

1261

これは譬えですが、

人間が人間の奴隷になったら、

それこそ本当の奴隷にしてしまう。

しかし「法」の奴隷になってもいいと。

こういうのが脱落者です。

法の奴隷になってもいい。

奴隷になっても後悔しないと。

それを法は、奴隷にしないのです。

かえって法の主人にしてしまう。

えらい違いです。

死して生きる

1262

宗教、「死して生きる」というのは、

「たすからないものがたすかった」と。

こうなのです。

つまり、

たすからないものが、

たすかるようになってから、たすかるのではないのです。

たすからないものがたすかったと。

それで宗教になる。

それが死して生きるということです。

本当に人間に死なないから生きられない。

1263

本当に人間に死なないから生きられない。

死ぬるということが容易でない。

人間では出来ない。

人間が人間に死ぬるということは

出来そうだけれども出来ないのです。

しかし、信心で満足して死ぬることが出来る。

くやしくて死ぬるのではない。

満足、喜んで死ぬることを回向するものが信心です。

こう言えば信心ということがよく分かるのではないかね。

横超と云ふもの

2022-01-28

Facebook 菊池進さん曰く

「如何なる宗教にも、自己否定的努力を要せないものはない。

一旦真に宗教的意識に目覚めたものは、何人も頭燃を救ふが如くでなければならない。

但、その努力は如何なる立場に於て、如何なる方向に於てかである。

神とか仏とか云ふものを対象的に何処までも達することのできない理想地に置いて、

之によって自己が否定即肯定的に努力すると云ふのでは、典型的な自力である。

それは宗教と云ふ ものではない。

そこには全然親鸞聖人の横超と云ふものはない。

最も非真宗的である。」 西田幾多郎