闘いの歴史

闘いの記録 (戦争と人間)

帝国主義の時代から自由主義経済の時代へ

【20世紀の記憶 1901(M34)年】(ref.20世紀の全記録)

この年、大英帝国に63年にわたって君臨したビクトリア女王が死去し、7つの海を制した大英帝国繁栄の歴史に一区切りがついた。女王の治世末期には、さしもの大英帝国の国力にも陰りが見られ、ドイツ、アメリカ、日本などの後発が、その地位を揺るがすようになると、まもなく栄光の孤立を捨て日英同盟を結ぶなど、列強間の力のバランスを保つ努力にむかう。

米では、第25代大統領ウィリアム・マッキンリーがアナーキストの男に暗殺された。彼の在任中には、米西戦争の勝利しフィリピン、キューバを支配下に置き、さらにはハワイを併合するなど、米国の帝国主義進出の端を開くことになった。暗殺後、あとを引き継いだセオドア・ルーズベルトも、同様の政策を推進してゆく。

清朝中国では、李鴻章が宰相として「洋務運動(近代化運動)」を推進し、太平天国の乱、日清戦争、義和団事件なと、清朝末期の難問題を処理して来た。その李鴻章がこの年の末に死去し、清国は列強の浸食にさらされながら滅亡へと向かう。

これらは、19世紀の帝国主義の成熟時代に、新たな変化をもたらす兆しでもあった。やがてヨーロッパ列強の関係は、複雑な同盟・対立関係で錯綜し、第一次大戦へと向かっていった。

この年の初め、米テキサスで大油田が発見され、ガルフ、テキサコといった国際石油メジャーを誕生させることになった。日本でも官営の八幡製鉄所が誕生するなどしたが、金融王J.P.モルガンは、世界最大だったカーネギー製鋼を買収し、自己所有の鉄鋼9社と合わせて、全米鉄鋼の7割を占める超巨大な「USスチール」を誕生させた。また、大西洋と太平洋を結ぶパナマ運河の独占建設権を、アメリカがフランスから獲得した。これらの産業や事業の巨大化は、巨大な資本を必要とし、モルガンやロックフェラーなどの大財閥が誕生した。

「モルガン財閥」は、ジョン・ピアポント・モルガンが、父がロンドンで起こした会社を受けつぎ、19世紀末には世界最大の銀行家となった。J.P.モルガンは他の有力銀行家らと組み、鉄道建設への投資に注力、1890年代までに多くの主要鉄道会社を支配するに至った。さらに鉄道関連産業として、エジソン電灯会社、ベル電話会社などと資本的関係を結び、後の巨大独占企業ゼネラル・エレクトリック(GE)、AT&Tへと育て上げた。

1901年、カーネギー製鋼を買収統合しUSスチールを生み出すと、鉄鋼業を基幹として、死の商人デュポン、鉄道王バンダビルト、金鉱王ダッヂなどの巨頭と組んで、兵器産業、自動車産業(ゼネラルモータースGE)、さらには保険、放送、映画といったサービス産業も傘下に収めてゆき、端緒に就いたばかりの航空機産業や、やがては原爆製造のマンハッタン計画にまで参画することになる。

一方の「ロックフェラー財閥」は、ジョン・ロックフェラーが精油業「スタンダード・オイル」を創業し、全米の石油の90%をコントロールしたとも言われる。弟のウィリアム・ロックフェラーは、ナショナル・シティー銀行ニューヨーク(現在のシティグループ)創業者の一人となり、ロックフェラー一族として、モルガン財閥、メロン財閥とならぶ財閥を形成した。

金融業から産業支配を展開したモルガン財閥に対して、ロックフェラー財閥は石油業を支配した資金から展開した。弟ウィリアムがナショナル・シティー銀行を創業することで、金融業も手中に収めると、モルガンと同じく、石油業や金融業を拡大するとともに、鉄道業(ユニオン・パシフィック鉄道)、電機産業(ウェスチングハウス)、さらにUSスチールへの株式投資など、様々な企業を傘下に収める。またモルガンと組んで軍事産業にも参入、マンハッタン計画にもウェスチングハウスなどを通じて参加している。

かくして「モルガン=ロックフェラー帝国」とも呼ばれる巨大財閥たちは、その政府への影響力も強大となり、彼らの最大のビジネスとも言える二つの世界大戦へなだれ込んで行く。

一方で、シャーマン法に始まる独占禁止法も整備され、スタンダード石油の企業分割など、その勢力をそぐ財閥対策も順次実行された。今やかつてほどの支配力はなくなったとはいえ、法に触れない形での隠然たる支配体制は温存されていると言えよう。

石油が出ました。 Facebook 佐々木信雄より

【20世紀の記憶 1908(M41)年】-1

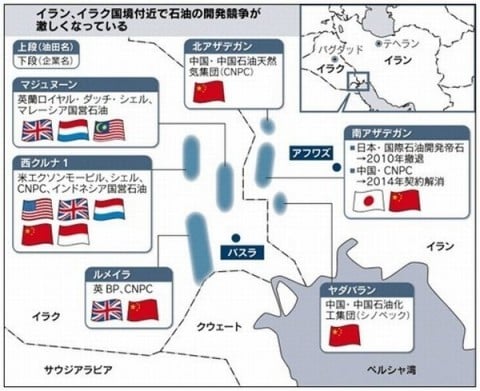

(中東で大油田)

*5.26/中東 ペルシア砂漠で「夢の大油田」発見! 英国の後押しで、銀行家ダーシーと技術師レイノルズの快挙。

イラン南西部の砂漠地帯から、大油田が発見された。鉱掘家ウィリアム・ノックス・ダーシーは、英国の先兵として、イラン・カージャール朝から石油採掘権を取得し、苦難の末、中東でも最大級の油田の発掘に成功した。アングロ・ペルシア石油会社が設立されて,この事業を引継ぎ、後に中東石油を支配したセブンシスターズの一つ、ブリティッシュ・ペトロリアムの前身となった。

この時期、中東に石油の莫大な埋蔵量があることが判明してきており、それまでただの砂漠の地であった中東が、列強の注目を浴びることになる。大英帝国海軍でも、全軍艦の燃料を石炭から石油に切換えを図っており、自動車も普及期に差し掛かるなど、石油が一躍、重要エネルギーとして脚光を浴びた。

アメリカではゼネラル・モーターズ(GM)が設立され、一方フォード社では、本格的普及車として名声を馳せた「T型フォード」を発売するなど、本格的なモータリゼーションが始まった。ライト兄弟による有人飛行に成功したばかりの飛行機も、第一次、第二次世界大戦を経て、爆発的に進化してゆく。

当時、中東一帯を支配下に置いていた老大国オスマン・トルコ帝国は、石油利権を目指す列強に浸食され続けていたが、第一次大戦に参戦して戦敗国となると、一気に分割が進むことになる。現在の中東の混乱は、石油の発見とともに始まったと言える。

〇この年の出来事

*6.12/日本 細菌学のコッホ来日。かつての弟子 北里柴三郎と再会。

*7.13/英国 第4回オリンピック・ロンドン大会開幕。水泳競技も初登場。

*11.15/中国 清の独裁者、女帝西太后が死去。3歳の溥儀を皇位に就かせたあと。

20世紀は戦争の世紀

【20世紀の記憶 1903(M36)年】(ref.20世紀の全記録)

1900年の義和団事件で、日本と並んで多くの出兵をしたロシアは、満州から撤兵せず、さらに朝鮮半島(大韓民国)にまで触手を伸ばしつつあった。三国干渉で返還させられた遼東半島も、ロシアが租借するなど、日露の利害衝突は一触即発状態になりつつあった。

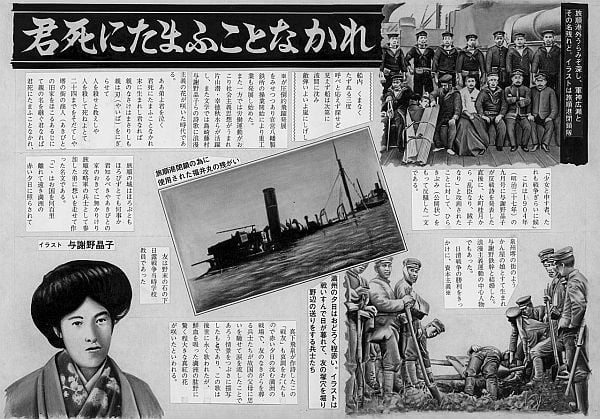

日英同盟でイギリスの後押しを受けることになった日本では、「ロシア討つべし」との国論が起こり「対露同志会」といった団体が結成された。一方で、反戦論、非戦論者たちも開戦反対の論陣を張った。主戦論に転じた『万朝報』を去った幸徳秋水・堺利彦らは、『平民新聞』を発行して、社会主義者の立場から非戦を訴えた。

また内村鑑三は、キリスト者の立場から非戦・無抵抗という独自の非戦論を唱え、文学者として与謝野晶子や木下尚江らは、非戦をテーマの文学を展開した。日露戦争に際して「君死に給うことなかれ」とうたい上げた与謝野晶子だが、太平洋戦争時は、戦争賛美する歌を作るなど思想的な一貫性は無かった。

主戦論を唱える桂太郎首相と小村寿太郎外相らと元老山縣有朋は、慎重派の元勲伊藤博文・井上馨などを説得し、世論の後押しもあり、翌年初めの日露開戦と流れ込んで行く。

文化面では、この年3月にパリサロンで開催された「アンデパンダン展」で、マティス、ドラン、ブラマンクらの作品が衝撃をもたらし、その原色の洪水は「フォービズム(野獣主義)」という呼称の発祥となった。そのフォービズムなどに大きな影響を与えたポール・ゴーギャンが、5月に南太平洋で孤独な死をとげた。11月には、モネ、セザンヌらと「落選者展覧会」を開き、印象派をリードし続けたカミーユ・ピサロが73歳で没した。

この時代の日本を物語る「モルガンお雪」の逸話は、9月に祇園の芸妓「お雪」が、若い米人富豪に見受けされたことに始まる。その見受け人は、モルガン財閥の創業者J.P.モルガンの甥、当時30歳ジョージ・デニソン・モルガン、ひと目ぼれしたジョージは、ふっ掛けられた落籍料の大金4万(換算不能だが、今なら1000万近い?)を、ポンと投げ出したとか。

以後「モルガンお雪」は、日米欧に渡って数奇な運命をすごすことになる。なお、この時期、東アジア・東南アジアなどに娼婦として送られた日本人女性「からゆきさん」は、「唐(外国)行きさん」であって、「お雪さん」から来たものではない。

「からゆきさん」は、熊井啓監督の『サンダカン八番娼館 望郷/1974年』によって、戦前で途絶えていた、その呼び名が思い起こされることになった。さらに1980年代バブル絶頂期日本では、東南アジアなどからの逆輸入版で、日本への出稼ぎにくる女性は「ジャパゆきさん」という造語で呼ばれた。

それは、ここから始まった。

【19th Century Chronicle 1900年(M33)】-1

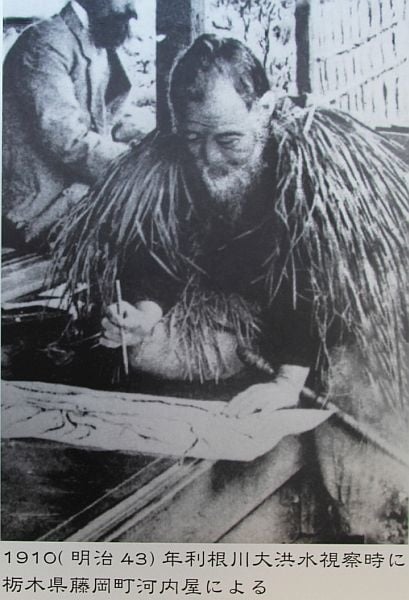

(足尾鉱毒問題/川俣事件)

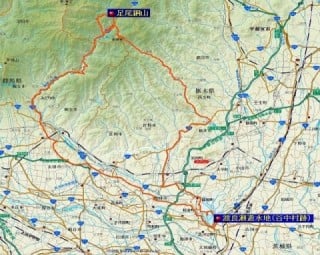

*2.13/群馬 足尾銅山の鉱毒被害民が、政府に陳情のため上京の途中、川俣で警官と衝突し、負傷者および逮捕者が多数出る。「川俣事件」

*2.15/ 田中正造が国会で、足尾鉱毒被害民の請願運動弾圧に抗議の質問をし、足尾鉱毒被害者救済決議案を提出する。田中はこの日、憲政本党を脱党する。

1900年(M33)2月13日、足尾銅山の鉱毒被害を訴える農民らが、政府に陳情のため上京の途中、群馬県の川俣で警官と衝突、流血の惨事となり農民多数が逮捕された。これが、当時は兇徒聚集事件と呼ばれた「川俣事件」である。事件では農民67名が逮捕されたが、1902年12月25日、起訴無効という判決が下り、実質的に全員不起訴という形となった。

「田中正造」はその日、国会で足尾鉱毒問題に関する質問を行っていたが、質問後に初めて事件を知ると、2日後に再度事件について質問を行った。被害陳情(押出し)の決行日は、田中の国会質問日があえて選ばれたものであった。この時の演説が、「亡国に至るを知らざれば之れ即ち亡国の儀につき質問書」で、日本の憲政史上に残る大演説と言われる。2日後の演説の途中では、田中は当時所属していた憲政本党を離党した。

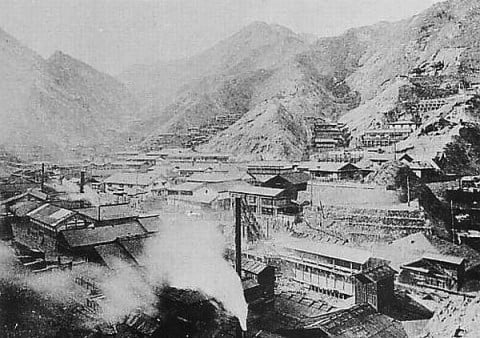

足尾銅山は江戸時代から採掘されていたが、幕末にはほぼ廃山となっていた。しかし、明治維新後民間に払い下げられると、古河市兵衛の経営で採鉱事業の近代化を進め、足尾銅山は日本最大の鉱山となった。当時銅は日本の主要輸出品のひとつという重要金属だったが、精錬時の排煙、精製時の鉱毒ガス(主成分は二酸化硫黄)、排水に含まれる鉱毒(主成分は銅イオン)は、栃木県・群馬県など北関東一帯の環境に多大な被害をもたらすこととなった。

足尾鉱毒問題は、わが国最初の公害事件とされ、採掘精錬にともなう鉱毒ガスやそれによる酸性雨により、足尾町近辺の山は禿山となり、木を失い土壌を喪失した山は、次々と崩れていった。崩れた土砂は渡良瀬川を流れ、下流で堆積するため、渡良瀬川は足利市付近で天井川となり、台風などによる洪水の原因となった。

鉱毒による被害はまず、1878年からの渡良瀬川の鮎の大量死として表面化した。やがて、渡良瀬川から取水する田園や洪水で足尾から流れた土砂が堆積した田園などで、稲が立ち枯れるなど農業の被害が出るようになる。この鉱毒被害の範囲は渡良瀬川流域だけにとどまらず、下流の江戸川や利根川にまで及び、その被害範囲は確定しがたいほどである。

明治初期から平成に至るまで一世紀もの長期におよぶ公害であり、河川の水や流された土壌により、関東一帯に及ぶ広範な地域に被害を及ぼした。さらにその原因が、排煙、鉱毒ガスの二酸化硫黄や、排水に含まれる鉱毒(主成分は銅イオン)など多岐にわたる有害物質であり、農業被害・人的被害との因果関係が特定しがたい。のちの水俣病における有機水銀や、イタイイタイ病のカドミニウムのような因果関係が曖昧なため、死亡者や障害者の人数も推定値の域を出ない。

渡良瀬川流域出身の国会議員田中正造は、たびたび国会で質問するも政府は取り合わず、積極的に鉱毒対策を行わず、むしろ鉱毒の記録集を発売禁止にするなど、言論封殺で対応した。田中は衆議院議員として、単独で何度も議会で取り上げ、政府を追及した。

議員を辞職後も、鉱毒被害を訴える活動を続け、明治天皇に足尾鉱毒事件について直訴を行おうとした(天皇直訴事件)。途中で取り押さえられて直訴そのものは失敗したが、直訴状の内容は知れわたり、足尾鉱毒の問題は一般にも知られるようになった。政府は裁判で話題が大きくなるのを避け、拘束された田中は即日釈放されたという。

1973年(S48)までに足尾の銅は掘りつくされて閉山、公害は減少した。ただし、精錬所の操業は1980年代まで続き、鉱毒はその後も流されたとされる。その間、治水名目のダム建設など、国によって幾つかの対策がなされ、鉱山運営の古河鉱業側も、明確な責任を示さないまま、和解示談などで部分的に補償するなど、なし崩し的な対策しかなされないまま放置されたが、やっとのことで、1972年(S47)3月31日、被害者団体は、加害者を古河鉱業と断定、加害責任を認めさせる調停を成立させた。

〇この年の出来事

*1.25/東京 社会主義研究会が改組して「社会主義協会」となる。会長には安部磯雄、幹事には片山潜が就任。幸徳秋水らも参加する。

*3.10/ 集会及び政社法にかえて、「治安警察法」が公布される。

*4.14/パリ パリ万国博覧会が開幕する。

*4.-/ 与謝野鉄幹が詩歌雑誌「明星」を創刊し、浪漫主義をうたう。

*9.14/東京 津田梅子が麹町に女子英学塾を開く。

*9.15/東京 立憲政友会結成式が帝国ホテルで開かれる。総裁は伊藤博文、所属議員は152人。

*102.2/ 内務省が娼妓取締規則を公布し、娼妓の自由廃業を認める。

始まりの物語 Facebook 佐々木信雄さんより

【19th Century Chronicle 1885年(M18)】-3

(初代総理大臣に伊藤博文)

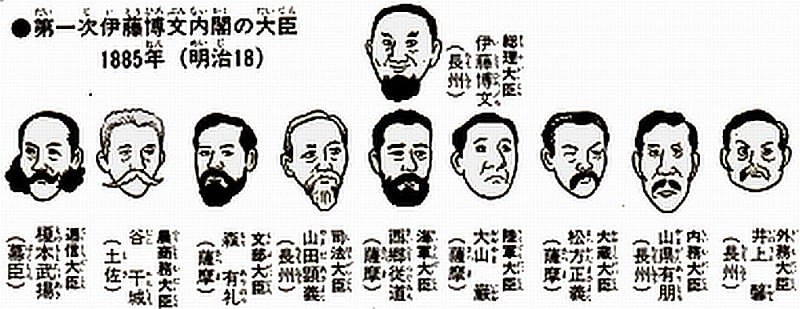

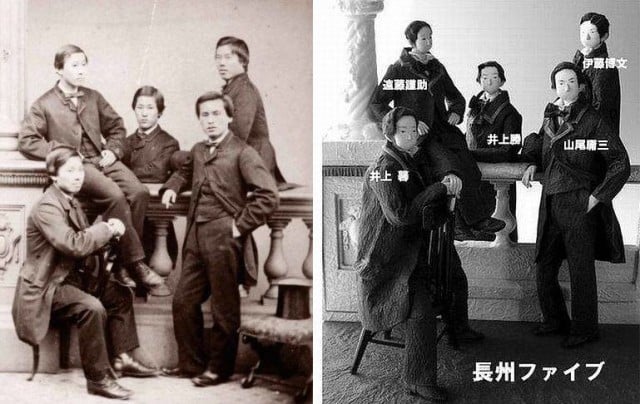

*12.22/ 太政官制が廃止され、内閣総理大臣と各大臣が置かれ、内閣が構成される。初代総理大臣に伊藤博文が就任する。(内閣制度の確立)

慶応3年(1868年1月3日)に「王政復古の大号令」が出されると、江戸幕府の体制に代わる政治体制の確立が急務となった。まずは、総裁(有栖川宮熾仁親王)、議定(皇族2名・公卿3名・薩摩・尾張・越前・安芸・土佐の各藩主の計10名)、参与(公卿5名、議定5藩より各3名の計20名)の「三職制」が定められた。

戊辰戦争終了後の明治2年(1869年)に「版籍奉還」が実施されると、諸藩は政府の地方機関として位置付けられるなど、大きな情勢変化に対応するため、新しい「太政官制」が導入された。これは、古代の律令制以来の太政官を復活させるという復古的な官制であった。

そもそも明治維新の「維新」は"Restoration"(王政復古)意味し、復古的な性格を持っていた。武家政権の将軍職から、天皇親政へと「復古」することを強調したためであろう。形骸化していたとはいえ、太政官制は江戸時代も継承されており、いざ新制度となっても、蓋を開けてみると右大臣に三条実美、大納言に岩倉具視と徳大寺実則がつくなど、主要官職を皇族と公家が独占するありさまであった。

その後調整を加えながら、明治4年(1871年)「廃藩置県」が断行されると、正院(中央政府)・左院(諮問機関)・右院(調整機関)が設置され、人事面でも、太政大臣に三条実美、参議に西郷・木戸・大隈・板垣が就任して、これに岩倉具視と万里小路博房が政府内に留まった以外の他の公家・諸侯は排除された。

これによって、天皇が親裁し、太政官以下三大臣がこれを補佐し、参議・卿を指揮するという「明治の太政官制」の基本形式が確立された。それと同時に、実質薩長土肥出身者によるいわゆる藩閥政治の原点も確立されることになった。その後、大久保利通が、巨大官僚組織の「内務省」を設立し、自ら内務卿に就任すると、絶大な権力で内政を専管し、一方で殖産興業政策をも担当し、日本近代化を推進する一元的な官僚機構となった。

西南の役で西郷が敗死、木戸孝允は病死、翌年には大久保利通が暗殺され、維新の三傑亡きあと、伊藤博文が内務卿を引き継ぎ、その後の政府指導者の中心となった。自由民権運動が高まり、「国会開設の勅諭」が出されると、重鎮岩倉具視の意を受けて、憲法発布・国会開設の準備に奔走する。このような立憲主義体制へ移行するためには、それに先だって、太政官制に替わる「内閣制度」の創設が必要とされた。

1885年(明治18年)12月「太政官達第69号」が発せられ、それまでの太政官制を廃して、内閣総理大臣と各省大臣からなる「内閣制」が定められ、ここに内閣制度が始まった。そして、初代の内閣総理大臣には、長州藩出身で参議であった「伊藤博文」が就任した(第1次伊藤内閣)。

太政大臣は公卿が就任する慣例があり、太政官制制定以来、三条実美が務めてきたが、征韓論で政府内で意見が対立した時には、板挟みになり卒倒するなど、公家として如何にも線が細すぎた。そこで、大久保亡きあと、実質的に宰相として政府を仕切って来た伊藤博文が選ばれた。

伊藤博文は以降4度組閣し、大日本憲法発布、帝国議会開設、日清日露の戦役などの重要な時期に、政府の中心的存在として采配した。初代韓国統監として朝鮮経営を確立して退任したあと、ハルビン駅で暗殺されるまで、明治期を通じて政府で重要な役割を果たした。

〇この年の出来事

*1.27/神奈川 第一回官約移民が、ハワイに向けて横浜港を出港する。

*2./- 尾崎紅葉・山田美妙・石橋思案らが発起人となって、文学結社「硯友社」を結成する。

*3.16/ 福沢諭吉が、時事新報に「脱亜論」を発表する。

*5.2/東京 硯友社から、最初の文芸雑誌「我楽多文庫」が創刊される。

*5.9/ 日本銀行が、最初の兌換銀行券10円券を発行する。

*6.6/ 松方正義大蔵卿の建議により、政府発行紙幣を明年1月から銀貨に兌換し、償却数ことを定める。(銀本位制)

*7./- 郵便汽船三菱会社と共同運輸会社との競争が激化する。

*8.1/ 郵便汽船三菱会社と共同運輸会社とが、競争停止の政府勧告を受け、両社合併方針の受け入れを示す。

*9.29/ 郵便汽船三菱会社と共同運輸会社の合併による「日本郵船会社」の設立許可が下り、10月1日より開業。

*11.23/大阪 大井憲太郎らの朝鮮でのクーデター計画が発覚し、逮捕される。(大阪事件)

*12.10/ 文部省が省内に「図画取調係」を置く。のちの東京美術学校。