闘いの歴史

闘いの記録 (戦争と人間)

戦後の旗印

2020-11-01

Facebook佐々木信雄さんの投稿

【20th Century Chronicle 1946年(s21)】

◎日本国憲法が公布

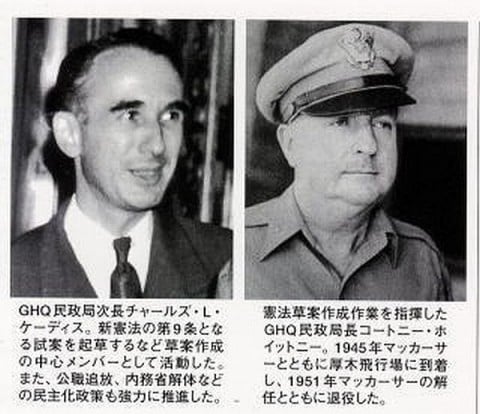

*1946.2.3/ マッカーサーがGHQ民生局に、日本国憲法の草案作成を指示する。

*1946.2.13/ 憲法改正要綱(松本試案)が提出されるも、GHQ民生局のホイットニー局長はこれを拒否し、GHQ案を手交する。22日、閣議はこれを受諾する。

*1946.11.3/ 日本国憲法が公布される。(翌1947.5.3 施行)

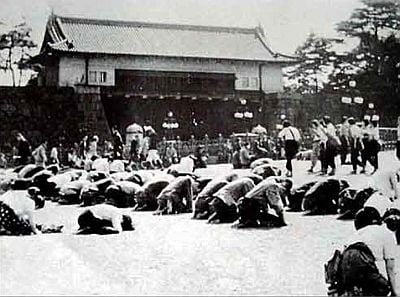

日本国憲法は、1946(昭21)年11月3日に日本国憲法として公布され、その6ヵ月後の翌年1947(昭22)年5月3日に施行された。1.「国民主権」の原則に基づいた象徴天皇制、2.個人の尊厳を基礎に「基本的人権の尊重」、3.戦争の放棄・戦力の不保持・交戦権の否認という「平和主義」は、日本国憲法を特徴づける三大要素と言われる。

1945(昭20)年、ポツダム宣言を受諾し、そこで要求された民主化体制を実現するためには、事実上、憲法の改正が必須とされた。そこで、占領中のGHQの監督の下で「憲法改正草案要綱」を作成し、その後の紆余曲折を経て起草された新憲法案は、大日本帝国憲法の改正手続に従うという形で公布施行された。

昨今の憲法改正論議は、その内容が現状にそぐわなくなったので改正すべしというのが一つ、もう一つは、その制定過程がGHQに押し付けられたものだと言うのが根拠となる。これらが翻然と混じり合って論議されているが、今は内容については触れないで、その制定の経緯を振り返ってみる。

まずマッカーサーの指示で、実質的には幣原内閣が憲法問題調査委員会(松本委員会)を設置して、憲法改正の調査研究を開始した。一方で、国民の間にも憲法問題への関心が高まり、政党や知識人などから多数な民間憲法改正案が発表された。しかし、その多くは旧憲法に手を加えたものに過ぎず、そうこうする内に憲法問題調査委員会の試案が新聞にスクープされたが、「あまりに保守的、現状維持的なものに過ぎない」との批判を受けた。

かくして、マッカーサーの指示により、GHQ民生局は独自の憲法草案の起草作業を始めた。GHQは、日本の民間から発表された草案の中でも、象徴天皇制を掲げた憲法研究会の「憲法草案要綱」に注目して、いわゆる「GHQ憲法草案」の作成作業がはじめられた。マッカーサーは、「マッカーサー・ノート」とされる基本三原則を、憲法草案起草の責任者とされたホイットニー民政局長に示し、GHQ憲法草案(マッカーサー草案)が練り上げられた。

GHQは起草作業を急ぐ一方、日本政府に対して政府案の提出を要求し、松本委員会より「憲法改正要綱」「憲法改正案ノ大要ノ説明」等がGHQに提出された。しかしその政府案は、民生局長ホイットニーにより保守的すぎると拒否され、逆にGHQ憲法草案が提示され、それを基に改正案を起草するように指示された。政府はそれを受け入れ、改定作業を進め「憲法改正草案要綱」として発表した。その後、ひらがな口語体の条文化としたものが「憲法改正草案」として公表された。

マッカーサーがGHQ憲法草案を提示し、それに沿った日本政府による「憲法改正草案」を急がせた背景には、「極東委員会」の存在があったとされる。極東委員会は、日本を連合国が占領するに当たり、日本を管理するため設けられた政策機関で、ソ連・アメリカ・イギリスを中心に11ヵ国の戦勝国代表によって構成される機関で、GHQ行政の上位に位置する機関であり、日本国憲法の制定に当たっては委員会の承認を必要とするとされた。

日本政府が情勢を把握せずに保守的な改正案を出しているうちに、現実の日本行政にはうとい極東委員会の判断にゆだねると「天皇制の廃止」を要求される懸念があった。戦後日本の統治に当たって、天皇制の維持は有効であると考えたマッカーサーは、極東委員会の介入を極力排除しようとし、「象徴天皇制」のもとに天皇を残すために、本国米国政府も驚く如くに新憲法案を支持する声明を出し、新憲法の公布施行にこぎつけた。

押し付け憲法云々より以前に、日本国憲法の制定には、国の外からと内からの双方の力が働いていたと考えるべきであろう。もちろん連合国最高司令官のもとで、大日本帝国憲法の決定的な変革が求められたことがその一つ。一方で、日本の真の民主化を希求する勢力が、旧来の天皇主権から人民主権を勝ち得ようとし、その二つの流れの狭間であみ出されたのが「象徴天皇」であるとするべきではなかろうか。

最悪のシナリオの幕が上がりました。

2020-11-01

Facebook佐々木信雄さん投稿

【20th Century Chronicle 1943年(s18)】

◎学徒動員

*1943.6.25/ 閣議が学徒戦時動員体制確立要綱を決定。本土防衛のため学生の軍事訓練と勤労動員が法制化される。

*1943.10.21/ 明治神宮外苑陸上競技場で、出陣学徒壮行会が開催される。

1943(昭18)年6月25日、「学徒動員」体制が法制化され、本土防衛のため学生の軍事訓練と勤労動員が課せられることになった。戦局悪化による兵力不足のため、朝鮮徴兵・台湾徴兵と並んで、それまで徴兵猶予されていた高等教育機関在籍の学生を在学途中で徴兵し出征させた。従来、兵役法などの規定により高等教育在学の学生は26歳まで徴兵を猶予されていたが、次第に徴兵猶予の対象は狭くされていった。

1943(昭18)年10月1日、東條内閣は在学徴集延期臨時特例を公布し、これにより理工系と教員養成系を除く文科系の在学生の徴兵猶予は撤廃された。この特例により、10月と11月に徴兵検査を実施し合格者を12月に入隊させることとした。「学徒出陣」によって入隊することになった多くの学生は、高学歴者であるという理由から、幹部候補生・見習士官などとして、不足していた野戦指揮官クラスの下級将校や下士官の充足にあてられた。これらの最前線の下級指揮官は、最も戦死の確率が高い立場である。

この第1回学徒兵入隊を前にした1943(昭18)年10月21日、東京の明治神宮外苑競技場で、文部省学校報国団本部の主催による出陣学徒壮行会が開かれ、関東地方の入隊学生を中心に7万人が集められた前で、東条英機首相直々に訓示を行った。同様の出陣学徒壮行会は各地でも開かれたが、翌年の第2回出陣以降は戦況悪化で壮行会さえ行われなくなった。翌1944(昭19)年10月には徴兵適齢が20歳から19歳に引き下げられ、学徒兵の総数は13万人に及んだと推定されている。

死亡した学徒兵達の意思を後世に伝えるため、1947(昭22)年東京大学の戦没学徒兵の手記として『はるかなる山河に』、続く1949(昭24)年にはBC級戦犯処刑者を含む日本全国の戦没学徒兵の遺稿集として『きけ わだつみのこえ』が出版された。これらは、時の政府により学業を中断させられ戦場に出征し、軍隊の不条理や死の恐怖と直面した学徒兵の苦悩や思索が込められており、戦後に生き延びた日本人に強いメッセージを与えた。

(この年の出来事)

*1943.1.31/ 独ソ戦のスターリングラード攻防で、ついに独軍が降伏する。

*1943.2.1/ ガダルカナル島から日本軍が撤退を始めるが、大本営発表はこれを「転進」と表現する。

*1943.3.2/ ニューギニア戦造園の輸送船団が、ダンピール海峡で米軍機の攻撃により全滅する。

*1943.9.8/ イタリアのバドリオ政権が、連合軍に無条件降伏する。

*1943.10.21/ 代議士中野正剛が倒閣容疑で検挙され、釈放後、割腹自殺する。

*1943.11.22/ ルーズベルト・チャーチル・蒋介石が、エジプトのカイロで会談、対日方針を定めた「カイロ宣言」を発表する。