ちょい話【親鸞編】

仰せを蒙りて【文字データ編】

解を学ぶということ

634

学というものは、

「解ゲ」に関する学と

「行ギョウ」に関する学と

二つ、善導は立てたわけです。

これはやはり

「知る」ということの学だけでは

学は尽くされないのです。

実行するという、

実践の学というところに

やはり人間の構造がある。

人間が人間になるために

学というものが出てくるのでしょう。

人間を完成するという意味が

学ということになるのでしょう。

それについて

いろいろ善導は

非常に大事なことを

言っているわけです。

635

解を学するという場合には、

一切を我々は学することが出来、

また学さなければならないと。

一切です。

どれをこれをではない。

一切を学するということが

要求されるし、また必要であると。

けれども

行の場合はそうはいかないと。

これは

有縁の法に藉(よ)れと。

縁のある法に藉れ

という具合に言うのです。

知るという場合は

自分に反対するものでも

知る必要があると。

自分に合うものではない。

自分に合わないものでも

知るためには必要であると。

636

仏教を学ぶ場合に、

仏教に反対する思想もあるだろうと。

「知る」というならば

それも知る必要があると。

こういうようにやっていくのが

解学というものでしょう。

けれども

行の場合はそうではない。

「知ったこと」と「知った自分」とが

どうなるかと。

その知ったことで

自分は救われるのか、

救われないのかと。

637

解学のほうは

救われようが救われまいが

関係なしに

知っていかなければならない。

行の学は、

知るということは

私にとって、

自己にとって、

どういう問題かと。

知るのは自己を超えるのです。

けれども

自己ということが

問題になってくるというと、

きみのやった学問は

きみ自身にとっては

どういう意味をもつかと。

そういうような具合になってくる。

638

知られたものによって、

知るもの自身が解決されていく。

もっと広い言葉でいえば、

救われていくと。

「救い」というのは自己に関係する。

「知る」のは救いとは関係ない。

けれども、

自己の存在がそれによって解決されていく、

救われていくというようなことになると、

やはり

そこに「行」という字が出てくるのでしょう。

行学と。

639

行の学、

それは一切ではないのです。

縁の有る法に藉(よ)れ

と言ってあります。

非常に大事な言葉です。

有縁という言葉が出てきます。

人間の構造が

知と行の二つで完成する。

人間の構造に基づいて

人間を完成していくということが、

解・行、

この二つで表わされるのです。

今月のことば

標記の言葉は、宗祖親鸞聖人が真実の経典として最も大切にされた浄土三部経のひとつであります『仏説観無量寿経』のなかにある言葉です。「阿弥陀仏の光明が十方世界を照らして、念仏するものを摂め取って決して見捨てない」と説かれています。

宗祖親鸞聖人においては、どのようなものも決して見捨てることのないこの阿弥陀仏の本願念仏の真実の教えを絶え間なく聞思し、進むべき道を正しく照らす生涯の生きる確かな拠りどころとされて人生を生き抜かれました。

経典では、阿弥陀仏を光で表されています。その光を「摂取不捨」というはたらきとして示されています。暗闇を照らす光明は、闇を除き一面を明るくし、安心感を与えてくれます。また、進むべき道、方向をはっきりと示してくれます。そして、最も大切なことは、すべてを同時に誰一人として取り残さずに生きとし生けるものすべてを絶対平等に照らすということです。

それでは、私たちはこの「摂取不捨」というはたらき(光)を具体的に容易に実感できるのでしょうか。源信僧都は『往生要集』のなかで「大悲倦きことなくして常に我が身を照らしたまう」即ち、阿弥陀仏のはたらき(慈悲の光)の中に包まれて生かされているけれども、煩悩の身であるためにそのはたらきをはっきりと見ることも気付くこともできない。そのような煩悩の深い我が身であるからこそ、阿弥陀仏の慈悲がどのようなときでも決して見捨てることなく常に照らし励まし続けてくださっていることがわかる、と記されています。そのように実感するためには自分自身を深く厳しく見つめて、真の自己とはどういう存在なのか、自分の本当の相(すがた)は如何なるものなのかを顕かにすることが最も必要なことです。真の自己がわかれば自ずから私をあらしめてくれている大きな願いがあることに気付き、生かされている自分であることが本当に分かれば、「摂取不捨」ということが我が身にはたらいていることに気付くことができるのではないでしょうか。

仏教における「真実の教え」は、何ものにも妨げられることのない光としてあらゆる方向に平等にはたらき、いつでもどこでも私たちに届けられています。その光は、私たちの無明を照らし出し、本当の相を顕かにすることとともに、生きることにとまどい、つまずき、傷つき、不安の多い人生の中において、その人生を生き抜く力と勇気、そして励ましと安らぎを与える大きなはたらきになります。

この現代社会を生き抜かなければならない私たちは、時として生きることの厳しさに孤独を強く実感することがあるでしょう。その時は、決して孤独ではなく、他者とのつながりの中に自己を見出し、「どこまでも必ず摂め取って見捨てない」というはたらきに生かされて生きていることに気付かされて、共に乗り越えて行けるのではないでしょうか。(宗教部)

今月のことば

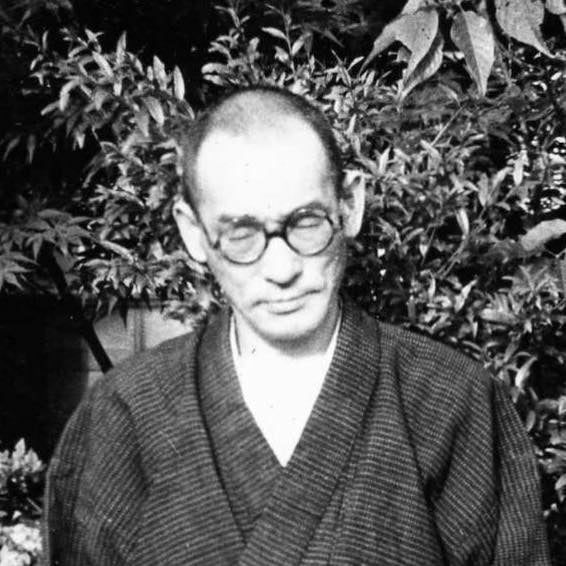

金子大栄『意訳歎異抄』

片付けものをしていたら机の奥から一枚の葉書が出てきた。

「ようやくあたたかくなってきましたが、いかがお過ごしでしょうか。私は○○大学に進学が決定し、遅咲きながら桜が咲きました。これからもどうぞよろしくお願いします。○○○○」 目の前にぱっと、明るい笑顔が浮かぶ。九州に生まれた彼女は、幼いときから父親の故郷の京都に憧れていて、中学生の時に祖父母をたよりに京都に来て、本校に入学した。

生徒会や演劇部で活躍した彼女は、まさにバイタリティーのかたまりのようで、その後も活発に京都と九州を往来していた。 訃報が届いたのは、この葉書をもらって間もない頃だったろうか。急な病で、まだ大学在学中のことだった。私は行けなかったが、九州の葬儀には仲間たちが駆けつけたらしい。

二十数年も前の古びた葉書を見つめながら、はたと気づいた。私はこの葉書を数年前にも見て、同じことを思い出していたと。いや一度ではなく、何度も何度も・・・そして、そのたびにまた机の奥に大切にしまっていたことも・・・

彼女に会うことは二度とかなわない。いや、だからこそ私はこの葉書を決して捨てないだろう。そして、また数年後に葉書を見つけ、彼女の記憶を甦らせ、机の奥にそっとしまうのだろう・・・

彼女だけではない。私事で恐縮だが、光華にお世話になって38年、今年最後の一年を終えようとしている私は、ここで多くの「いのち」と出遇い、共に生きてきた。

「ここには君を待っている人がいるんだよ。そのことを忘れてはだめだよ」くじけそうな時に力強く励まして頂いた上司も、「『宗教』の授業を聞いて、私のいのちも意味があるのだと思えるようになりました」難病に苦しみながら、しみとおるような笑顔を私にくれた彼女も・・・今は亡い。

しかし、その笑顔や声は今も鮮やかに私の中に残っている。

「花びらは散っても花は散らない形は滅びても人は死なない」先達の言葉が、今実感を伴って甦る。

みんな生きているのだ。私の中に。そしてつながっていくのだ。大きないのちの源に・・・

「前に生まれん者は後を導き、後に生れん者は前を訪とぶらえ。」(道綽(どうしゃく)禅師『安楽集』より)

「光華」という場で互いに遭い遇う、さまざまな「いのちの願い」が永久に受け伝えられていくことを念じつつ筆を擱く。(宗教部)

青木 玲先生の文章

形は滅びても人は死なぬ

(青木 玲 教学研究所助手 現職は九州大谷短期大学准教授)

今年の六月、母方の祖父が亡くなった。九十八歳であった。葬儀の時、様々な方から祖父の人生や人柄について教えていただいた。私の知らなかった祖父の姿に触れ、改めて祖父の存在の大きさを感じた。

私は、祖父の法話を一度だけ聞いたことがある。今から八年前の盆法要の時だったと思う。全体の内容は覚えていないが、金子大栄先生の言葉を紹介して話をしていたことははっきりと覚えている。

花びらは散っても花は散らない。

形は滅びても人は死なぬ。(『意訳歎異抄』五六頁)

これは、昭和二十四年に発行された『意訳歎異抄』の中の言葉である。当時の女子学生が、金子大栄先生の自宅を指して「ここが花びらの家だよ」と言っていた、というエピソードが残っているほど広く知られていたようである。

花びらは散っても花は散らないのと同じように、形が滅びても人は死なない、というこの言葉は、親鸞聖人における法然上人との出遇いを想起させる。

親鸞聖人は、師である法然上人との出遇いのよろこびを「親鸞におきては、ただ念仏して、弥陀にたすけられまいらすべしと、よきひとのおおせをかぶりて、信ずるほかに別の子細なきなり」(『歎異抄』第二条・聖典六二七頁)という表現で示され、また「愚禿釈の鸞、建仁辛の酉の暦、雑行を棄てて本願に帰す」(『教行信証』「化身土巻」・聖典三九九頁)と自ら記されている。だから、聖人は、法然上人その人にだけ出遇ったのではない。「ただ念仏して、弥陀にたすけられまいらすべし」という法然上人の「おおせ」を通して如来の本願に出遇ったのである。

この出遇いによって、親鸞聖人は、法然上人の「ただ念仏」の教えに生涯を尽くしていくことになる。法然上人との出遇いによって、何をよりどころとして生きていくべきかが決定したのである。時に、聖人二十九歳であった。

そして、法然上人は聖人四十歳の時亡くなった。これによって、「法然」の姿形は消えてしまったが、「ただ念仏」する「よきひと」としての法然上人は、現にましますが如く親鸞聖人の中に生き続けていったのである。

親鸞聖人は、晩年に、同朋への手紙の中で法然上人の教えをしばしば述べておられる。これは、決して過去の追憶ではなく、生涯を通じていよいよ深まりゆく法然上人の教えを通して開かれた本願との出遇いを示している。

表題の「形は滅びても人は死なぬ」という言葉は、決して神秘的なことではなく、本当の意味での人との出遇いを表している。ここを出発点として,私たちはどのようないのちを生きているのかを考えていかなければならない。

(『ともしび』2010年12月号掲載)