ちょい話【親鸞編】

仰せを蒙りて【文字データ編】

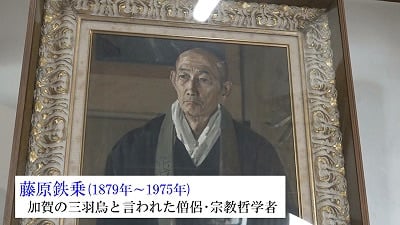

藤原鉄乗師の歌

『打ちくだかれて 打ちくだかれて ほがらかに わがつみひとは起(た)つにあらずや』 (藤原鉄乗先生「十二光仏讃歌」より)

鉄乗先生は、この時どのような打ちひしがれる状況にあったのでしょうか。

それはうかがい知ることができませんが、ともかくその鉄乗先生に

『打ちひしがれて、立ち上れずにいる私に対して、法蔵菩薩はわがつみひととなって、つまり、宿業に苦しむ私そのものとなって、ほがらかに起(た)ちあがってくださるのではなかったのか』

このような法蔵菩薩の呼び声が聞こえてきて、『ああ、そうだったな』と、自らを呼び覚まされて、涙を払って立ちあがっていかれたときの歌なのでしょう。これは、鉄乗先生ご自身に聞こえてきた法蔵菩薩の呼び声なのでしょう。

人間は「つみひと」にはなれないわけです。

しかし、法蔵菩薩が、われらに代わって「つみひとに」なってくださって、つまり、われらの宿業の身になってくださって、悪人になってくださって、そして立ち上がってくださるのです。

「法蔵菩薩はそうやって私に代わってつみひととなって立ちあがってくださるのではなかったのか」と、鉄乗先生が自らに呼び覚まされて、立ち上がっていかれたときの歌なのでしょう。

林竹二のことば

林 竹二(『学ぶということ』国土社 95頁)

この言葉を述べた林 竹二(はやし たけじ)(1906~1985)は、教育哲学者であり教育者であった人物です。彼は、教育の学問的な探求だけでなく、全国の小学校で対話型の授業を行ない、授業を通じて子どもたちの中で「何かが変わる」事実をもって、教育の意味を考え、追求し続けた人でした。

この言葉の前後の、林の文章は次のようなものです。

学ぶということは、覚えこむこととは全くちがうことだ。学ぶとは、いつでも、何かがはじまることで、終ることのない過程に一歩ふみこむことである。一片の知識が学習の成果であるならば、それは何も学ばないでしまったことではないか。学んだことの証しは、ただ一つで、何かがかわることであるまた、次の文章は、林の授業を受けた小学生の一人が記したものです。

答えて終って(左記強調部分について、原文の上部には傍点が付されています)しまうんでなく、考えれば考えるほど問題が深くなっていく。私は勉強していて、どこでおわるのか心配になってきたほどだ。私は一つのことを、もっと、もっととふかくなってゆく考えかたが、こんなにたのしいものかとびっくりした。

学校での学びにおいて、知識の獲得は重要な要素です。しかし、その知識は、私たち一人一人が、物事や自分自身について、より深く思索していくためのものでしょう。林は、そうした深い思索こそ、そして、その思索を通じて、自分自身の固い殻が破られ、それまでとは違う何かが自分の中に生まれたという実感こそ、「学ぶということ」の本質だと言っています。

林はまた、学園紛争時に、自らも長く在籍した大学の学長として、最後まで学生と正面から向き合い、対話をし続けました。更に、彼の大きな業績の一つである『田中正造の生涯』は、明治~大正期に問題となった足尾銅山の鉱毒事件に対し、衆議院議員の職を辞して、人々とともにその解決に向け努力し続けた田中正造の生涯とその意義を追及した著述です。林の生涯の歩みは、「学ぶということ」=「何かが変わること」という自らの教育観・人間観を、身をもって実践し続けたものでした。

大学での学問は、自分の中で「何かが変わること」を、最も大切な学びの契機と考えるものです。林は、他を本当の意味で尊敬・信頼し、自己を偽(いつわ)らず、驕(おご)らず卑下せず、自分自身を粘り強く見つめ続けた人でした。そこにおいて真の学問が成就したのです。このことを、新年度に当たって私たちは改めて心にきざみたいと思います。

創作ということ

自分の造ったものが自分の中に入るのなら、

その創作品はまだ未完成だと。

自分の造ったものに

自分が驚くと。

あぁ…、と作者自身が作者を忘れた。

造ったものによって

作者自身がびっくりすると。

こういうところに

創作というものがあるのです。

644

作るものは因であり、

その因によって作られた結果のほうは、

逆に因の意義をもってくると。

だから

親が子をつくれば親は因であるし

子は結果です。

しかし

子がなければ親ではない。

ただの男女です。

そうすれば

逆に親のほうは果になるわけです。

子どものほうが因になる。

因果が逆倒してくる。

この因果の逆倒ということが

非常に大事なことです。

知とか行ではまだ逆倒が無いけれども、

作るということになると

因果が逆倒してくる。

大林宜彦という生き方

まっぴらだ! 息子 大林宜彦

それが、平和なんだ! 父 大林義彦

https://www.tokyo-sports.co.jp/entame/movies/1812501/

【脚注】

2017年12月公開の映画『花筐/HANAGATAMI』のクランクインを控えた)2016年8月に肺癌が判明、ステージ4まで進行しており医師より当初「余命6か月」、後に「余命3か月」の宣告を受ける。

同年8月から10月にかけて佐賀県唐津市で行われた撮影と続く編集作業に並行して抗がん剤治療を継続。

2017年4月のスタッフ向け試写会において病状を公表。

抗がん剤治療が奏効したことで病状が改善し、同年5月時点で「余命は未定」となったとしている。

https://ja.wikipedia.org/wiki/花筐/HANAGATAMI