ちょい話【親鸞編】

仰せを蒙りて【文字データ編】

第231回「法蔵菩薩の精神に聞いていこう」①

親鸞聖人のお言葉には、人間存在のもつ実相への深い洞察とそこから染み出てくるような懺悔の心が感じられる。このことには、その背後に『大無量寿経』にまで煮詰められた大乗仏道の菩提心の歴史があるのであろう。総願から別願を開示して、この大乗の菩提心を掘り下げるべく歩みを進めるところに、「法蔵菩薩」なる人間像が生み出されてきている。

私たちは、決して自見の覚悟に陥ることなく、この菩提心の歴史を担った法蔵菩薩の精神に随順して聞思していきたいと思うのである。この精神の根本には、大乗の「涅槃」、すなわち「無上大涅槃」ということがある。この事柄を人間存在の究極の課題であると押さえることが、大乗仏道に生きようとするものにとって、常に憶念されるべき大切な方向性なのであろう。

このことが出発点であると共に、到達点でもある。仏道の極致である無為法としての大涅槃が、「法性・一如・真如」などとも表現され、そこから法蔵菩薩が立ち上がったという親鸞の「法蔵菩薩」の了解が出されてきているのである。物語としての『大無量寿経』は、究極的目的や出発点となる無為法などという概念そのものではなく、一切の衆生を視野に入れた救済物語として語り出されている。人間像としての「法蔵」なる菩薩のもとに、自利利他の菩提心の吟味が説き出され、その時に大乗仏道の歴史的な背景が「久遠無量」という超時間的な言葉で表明されてくる。大乗の菩提を求める要求は、人類の存在と共に古い要求であり、その目的たる大涅槃は、人間存在にとっての故郷とも表現されるような根源的意味があるとされているのである。

法蔵菩薩の菩提心は、別願であるという。菩薩の総願は、四弘誓願に総括されているが、その中から、ことさらに「生きる」ことの根本にある環境的課題を解明するべく、仏土を建立するということが提示され、その仏土のあり方への要請が弘誓として展開されているのである。

その国土の建立に当たり、諸仏国土の覩見(とけん)ということが出されている。仏陀の自内証とは、大乗の仏道においては諸仏平等であるとされる。正覚とも言われる「菩提」の内実は、諸仏においてすべて差異や上下が見出されず、平等なのだという。それは「無我」とか「空」といわれる根本の智慧が、みな同等であるということである。

それに対して、諸仏国土の善悪を覩見するとは、いかなる事態を言い当てようとするのか。果位の諸仏の自内証が平等の智慧であるのに対して、諸仏国土の違いとは、因位の願心の差異であろうと教えられている。法蔵菩薩は諸仏の願心の差を見通して、国土の因の問題を考察することに、「五劫思惟」という超時間的時間を掛けていくのである。

(2022年9月9日)

「祈らない祈り、仕事は祈り~祖父・陶工河井寬次郎のこと~」

facebookしんらん交流館さん曰く

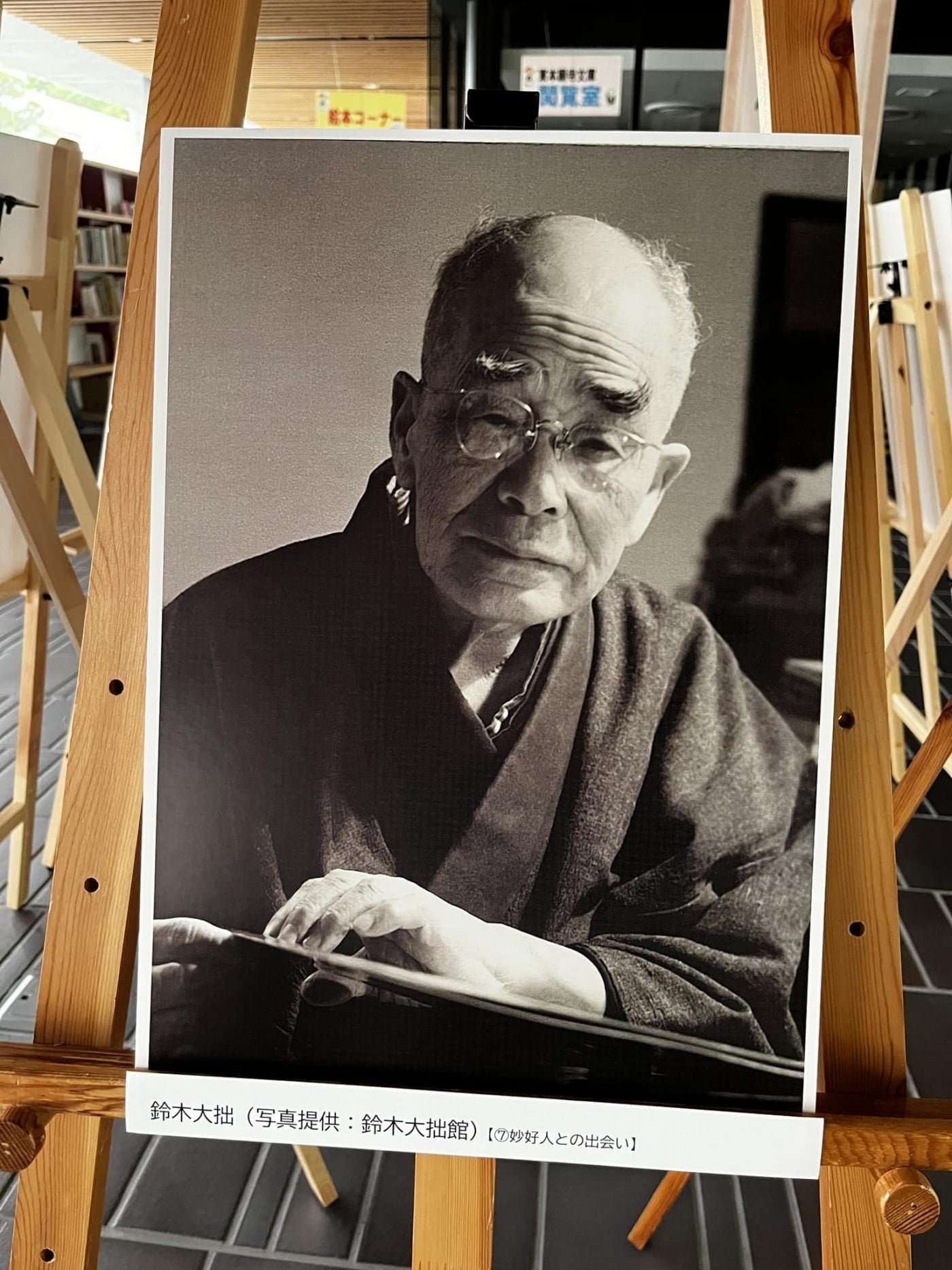

鈴木大拙と柳宗悦

facebookしんらん交流館さん曰く

柳宗悦は、学習院高等科で仏教哲学者の鈴木大拙と哲学者の西田幾多郎に英語とドイツ語を学び、特に鈴木大拙とは、東洋・西洋という対立を超える視点を持ち合わせていたことから、終生師と仰いだといわれます。

1945(昭和20)年、大拙を訪ねた柳は、『日本的霊性』などの著書を贈られ、妙好人を深く知ることとなり、富山の五箇山の赤尾の道宗の足跡を、訪ね、また、鳥取で因幡の源左の調査につながりました。

大拙は後継者として柳を望んだともいわれ、大拙よりも先に亡くなった柳の死を非常に悼みました。

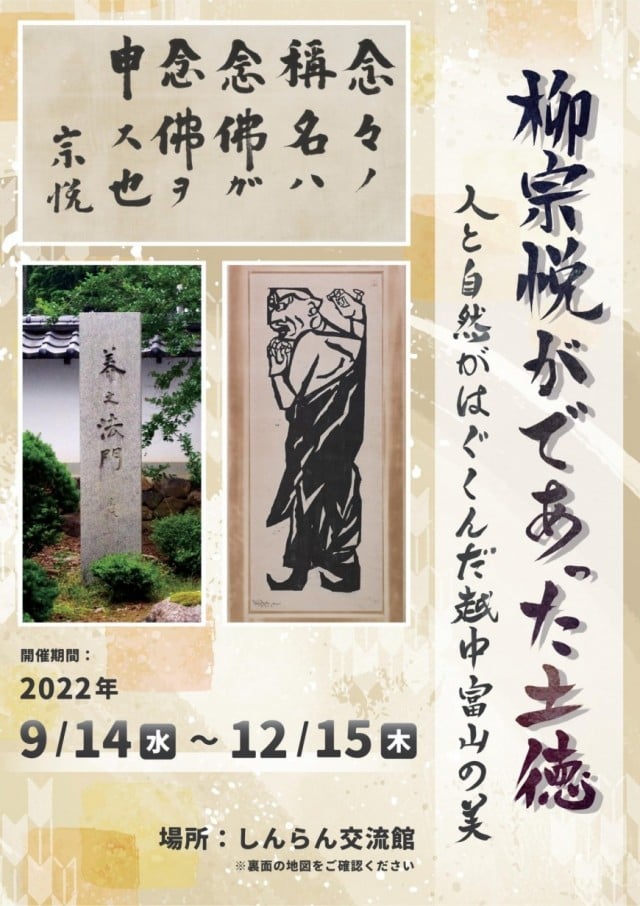

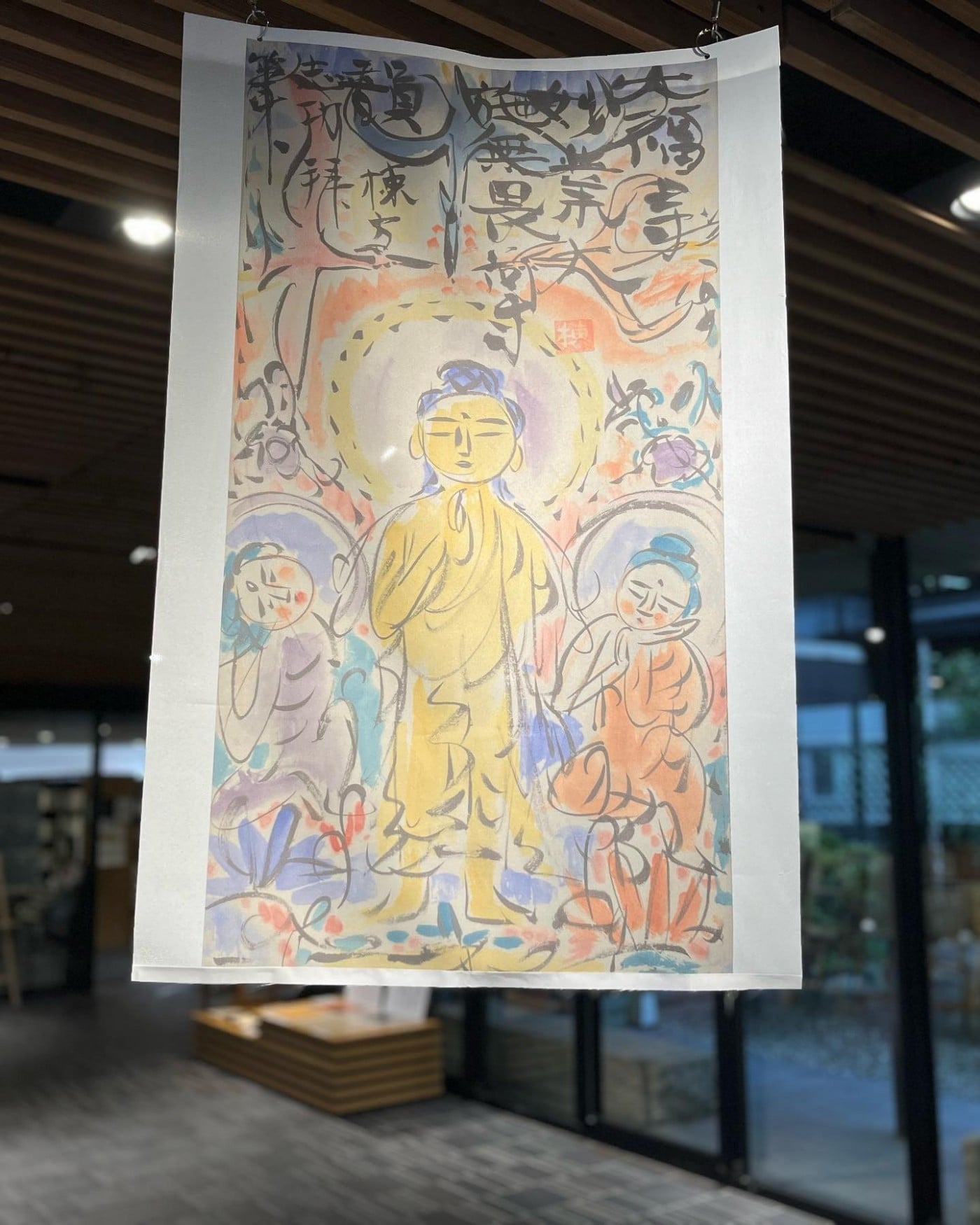

しんらん交流館ギャラリー展「柳宗悦がであった土徳~人と自然がはぐくんだ越中富山の美~」展を12月15日まで開催中。

しんらん交流館ホームページ

https://jodo-shinshu.info/2022/09/27/33041/

鈴木大拙館ホームページ

https://www.kanazawa-museum.jp/daisetz/

土徳

facebookしんらん交流館さん曰く

土徳