ちょい話【親鸞編】

仰せを蒙りて【文字データ編】

親鸞にとっての源信僧都と法然上人

601

本願は、

初めに「国に地獄、餓鬼、畜生あらば正覚をとらじ」と。

「国」の願です。

これが大事なのです。

国というようなことは、

どこから出てきたのかということです。

これは非常に深い問題ではないかと思うのです。

なにかそこには、

本願というものは人間の祈りを、

人間に先立って、言い当てたと。

国というものは

天から降ってきたものではないでしょう。

人間の祈りなのでしょう。

603

人間の深奥の要求というものを、

人間に先立って、却って自己の問題とすると。

自己といっても

別に自己というものがあるわけではない。

宗教心です。

もっと言えば菩提心でしょう。

その菩提心が

人間の祈りを人間に先立って

自己の問題とすると。

こういうものが

本願というものだろうと思うのです。

604

観経疏の中に「弥陀の本国四十八願」という言葉があります。

本国の願だから本願なのでしょう。

そういうように、人間に先立って人間の問題を自己の問題とすると。

それが菩提心です。

宗教心です。

したがって、

そこに人間の予想を超えて

それが応えられていると。

人間は、

その人間に先立つような問題を持っているものが、

実は人間なのです。

不思議なことです。

自分の考えで考えた祈りではないのです。

考えよりも先に人間は問題を持っている。

605

それは人間の考えで解決できたと言えない。

言えないけれどもあきらめるわけにはいかないと。

そういう問題を菩提心というものが自覚してくるのです。

こういうように、

宗教心というものは人間と無関係にあるものではない。

人間そのものが

人間では出来ないような問題を持っている。

それが人間なのです。

それでないと

国土の本願というようなものが出てくるはずかないでしょう。

本願はどこか天から降ってきたようなものではないのです。

606

菩提心が人間の問題を自己の問題としているのが本願です。

だから人間は本願において自己に遇うわけです。

それで答えは南無阿弥陀仏が答えです。

これは思い通りになったのではない。

「予想を超えて」答えられている。

607

国の願は三悪趣が無いというような意味だったのです。

国は非常に低いところから始まっているのです。

それは本願というものは論文ではないので、

非常に低いところから出発しているのです。

三悪趣の無い国を祈ると。

これは源信僧都の言葉というのが非常に深いのです。

私は思いますけれども、

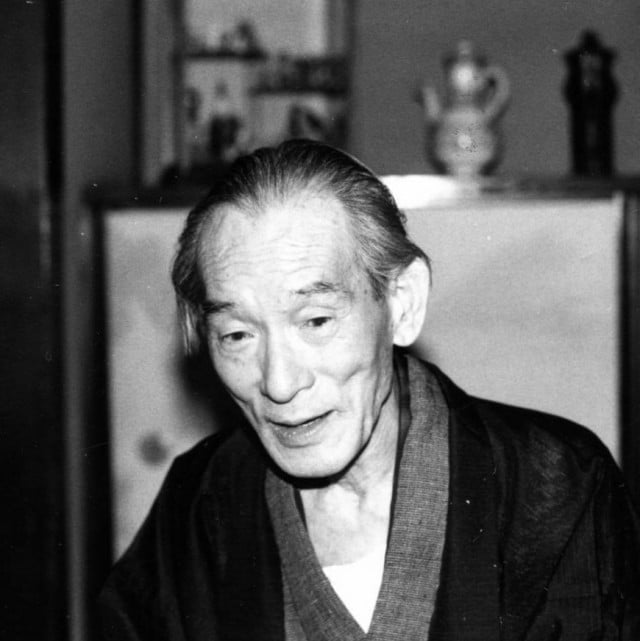

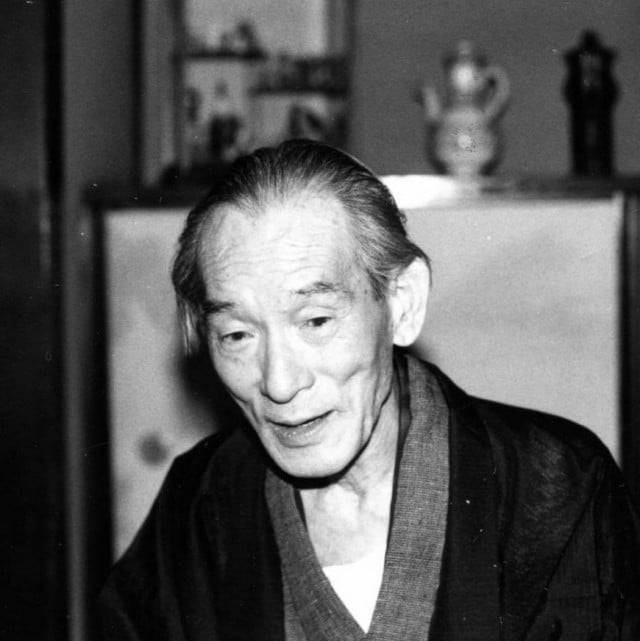

親鸞は初めは法然上人よりも源信僧都を慕われたのだろうと思います。

法然とは性格が正反対みたいなのです。

608

源信僧都というのは非常に内観的な人だったと思うのです。

それに対して法然上人は頑固者だったのではないかと思うのです。

その頑固というものの意味の深さはあとで分かってきたのです。

頑固ということは今の言葉で言えば

「知識人ではない」ということです。

知識人でないという意味は、ものを横から見ないというのです。

609

何でも第三者の立場に立つのが知識人です。

ものを横から見るのです。

横から見たら往相だの還相だのということはありはしない。

そうでしょう。

横から見れば往相も還相もない。

船に乗って我々は往相でいくのです。

そうすると岸は向こうから来るでしょう。

そうでしょう。

こちらの船に景色がどんどん向こうから近づいてくると。

そうすると自分が流れを遡っていることです。

だから自己が往なら、自己をとりまく景色は還です。

往還と。

そういうように世界が流動しているでしょう。

第三者にそんなことはありはしない。

船から降りてみよと。

何も船が往っているのではないと。

船から降りれば、傍観すれば往も還も無い。

そうでしょう。なにも「行」がない。

それが第三者です。

610

知識人、インテリゲンチャというのはそういうところに居るのです。

だからそういう人はその場その場の答えを出す。

それも多少は意味はある。

けれども、いざという場合は立場をすぐ変えてしまう。

変節する。

その時その時は巧みな答えを出すけれども、出ないようになると「これは私の考えだ」というような具合ですぐやめてしまうのです。

そういうところに知識人の不信任というものがあるのではないかね。あてにならない。

611

あてにすることが出来ない。

インテリゲンチャというのはその時その時で都合のいい答えを出してくれる便利な人です。

それはあてにできないでしょう。

だから法然のその頑固、知識人でないというところに初めて本当の人だと。

その人の言っている言葉には多少矛盾があっても頑固一徹だと。

こういうところに初めて、その人が生きていると、信頼できるのです。

信頼ということ

612

信頼、これは大事なことです。

教育というようなことは皆、そうなるのではないかね。

しゃべっていないと人が教化できないというのではない。

その人が居ることで人が救われてしまうと。

そういう、沈黙していても、会った者がなにかそこに力を得てくると。

こういうのが本当ではないかと思うのです。

613

親鸞は法然に会ってはじめて、

これは知識人ではないと。

本当の人だと。

だからそれを逆に言えば、弁解しない人です。それは

「あなたの間違いではないか」と言われて

「いや、そうでない」と言い返さないのです。弁解しない。

「その通りです」と言うのです。

そういう、自己を弁解しない人というのが、

初めて信頼できる人ではないかと思います。

法然上人はそういう人だったのです。

単に噂を聞いているあいだは分からなかったのです。

親鸞は法然上人の噂は聞いていたのでしょう。その噂を通してみるとあまり法然上人の生き方を親鸞は好まなかったのでしょう。

むしろ好むのは源信僧都です。

青木玲先生の文章

「であい」の大切さ

(青木 玲 教学研究所助手 現職は九州大谷短期大学准教授)

毎年、高校の恩師から年賀状をいただいている。高校を卒業してからであるから、もう十数年になる。今年の年賀状には、「この三月で高校教師を退職します」と記されていた。私には、高校時代にこの先生から言われた、いまだに忘れられない、大事な言葉がある。

先生は、私が高校二年生の時の担任で、英語を担当される女性の方であった。何事にも非常に厳しく、豪快で、かつ生徒一人ひとりと真向かいになって相談にのってくれる方であった。高校の中で唯一寺院出身であった私に対しては、特に進路について大変心配をし、様々なアドバイスをして下さった。

はっきりとは記憶していないが、進路を決める三者面談の時であったと思う。進路に悩む私に対して、先生は次のようなことを言われた。「偏差値や就職率で大学を選ぶことは大切なことだ。しかし、本当に大切なのは、大学に進学して、一人の先生、一人の友達にであうことだ」と。当時は、成績の悪い私に対するなぐさめの言葉としか思えなかった。しかし、大学に進学し、少しずつではあるが、親鸞聖人の言葉に触れていくにつれ、先生から言われた言葉の重みを感じるようになった。

親鸞聖人は、『教行信証』「化身土巻」に、

愚禿釈の鸞、建仁辛の酉の暦、雑行を棄てて本願に帰す。(聖典三九九頁)

と記され、また『歎異抄異抄』第二条には、

親鸞におきては、ただ念仏して、弥陀にたすけられまいらすべしと、よきひとのおおせをかぶりて、信ずるほかに別の子細なきなり。(聖典六二七頁)

と述べられている。これは、聖人が二十九歳の時、「よきひと」法然上人の「ただ念仏して、弥陀にたすけられまいらすべし」という教えとのであいを通して、阿弥陀の本願に帰依されたことを表している。さらに、『高僧和讃』には、

曠劫多生のあいだにも

出離の強縁しらざりき

本師源空いまさずは

このたびむなしくすぎなまし(聖典四九八頁)

と記されている。曠劫多生という長い間、生死を離れる強縁である阿弥陀の本願を知らなかった、もし法然上人がおられなかったならば、一生涯をむなしく過ごしていただろう、と。親鸞聖人が生涯をかけて念仏者として生きていくことを決定できたのは、法然上人とのであいによってであった。

また親鸞聖人は、流罪の地の越後や、その後身を置かれた関東でたくさんの方とであわれ、その方々と共に念仏の教えを聞き、仏道を歩んでいかれた。その意味で、親鸞聖人が歩まれた仏道は、法然上人を始めとするたくさんの方々とのであいを抜きには考えることは出来ないだろう。

現在、全国各地の方々とであう場に身を置いて仕事をさせていただいている。先生ご自身がどのような意図で「であいが大切だ」と言われたのかは分からないが、ただ、今の私にとって「であい」が元気や勇気を与えてくれていることは間違いない。

(『ともしび』2012年6月号掲載)