ちょい話【親鸞編】

仰せを蒙りて【文字データ編】

浄土真宗の教え

2022-08-29

宗祖親鸞聖人は、師である法然上人との出遇いをとおして、阿弥陀仏に帰依して「南無阿弥陀仏」と称えることが、すべての人に開かれた平等な救いの道であるといただかれました。

聖人は、生涯にわたる聞思のなかで『顕浄土真実教行証文類(教行信証)』を撰述し、その教えを「浄土真宗」と顕かにされました。浄土がまこと(真)のむね(宗)である、浄土こそがほんとうの依りどころであるということです。

浄土は、日ごろのわたしたちの欲望に左右されることなく、どんな状況でも変わらず、失われることのない依りどころです。また「南無阿弥陀仏」のお念仏は、いつでも、どこでも、だれでもできる、普遍の仏道です。

苦しみ、悲しみ、悩むわたしたちは、浄土を願いお念仏を申すことで、人として生まれ生きていく意味、すべての人々とともに今生きているということを知らされるのではないでしょうか。

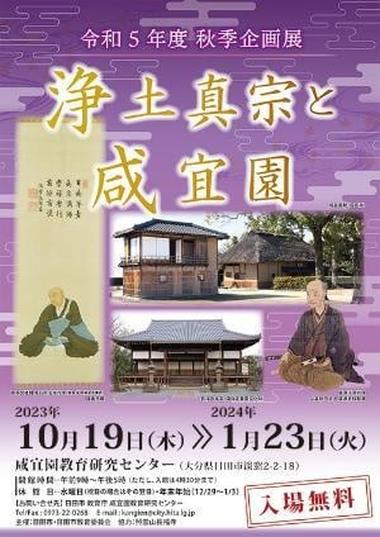

令和5年度秋季企画展「浄土真宗と咸宜園」を開催します

2023-12-11

2023(令和5)年は、浄土真宗を開いた親鸞聖人の誕生850年と浄土真宗が開かれて800年となる記念の年です。

咸宜園門下生には僧侶が多く、その多くが浄土真宗の僧侶でした。廣瀬淡窓以前に日田の学問文化が発展した背景には、日田の廣圓寺(本町)や長福寺(豆田町)の学僧の存在がありました。

2023(令和5)年は、浄土真宗を開いた親鸞聖人の誕生850年と浄土真宗が開かれて800年となる記念の年です。

咸宜園門下生には僧侶が多く、その多くが浄土真宗の僧侶でした。廣瀬淡窓以前に日田の学問文化が発展した背景には、日田の廣圓寺(本町)や長福寺(豆田町)の学僧の存在がありました。

日時

令和5年10月19日(木曜日)~令和6年1月23日(火曜日)

午前9時~午後5時(入館は午後4時30分まで)

【注意】水曜日・年末年始(12/29~1/3)休館

場所

咸宜園教育研究センター展示室

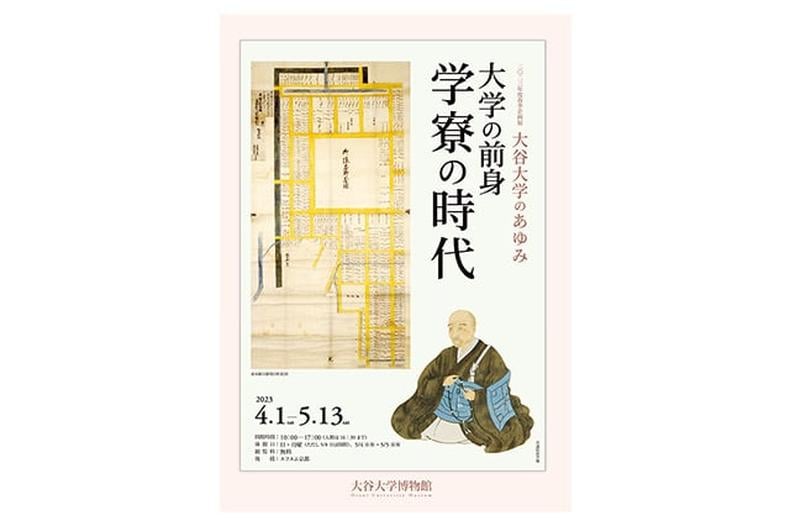

2023年度春季企画展 大谷大学のあゆみ 大学の前身 学寮の時代

2023-04-06

開催にあたって

大谷大学の前身である東本願寺の学問機関「学寮」は、江戸時代の寛文5年(1665)、東本願寺飛地境内の渉成園(枳殻邸)内に創設されました。宝暦5年(1755)に高倉の地に移転してからは「高倉学寮」と称され、江戸時代の宗学研究・研鑽の場として隆盛し、全国寺院子弟らの教育の場として発展しました。

明治維新期には、激動の時代の要請に応える「護法場」が設けられ、国学・儒学・天学(天文地理)・洋教(キリスト教)などを広く研究したうえで、仏教を学ぶ場となりました。

本展覧会は「学寮の創設と高倉移転」、「講師と近世宗学」「維新の動乱と護法場」の3つのテーマで構成しています。大谷大学の基礎を築いた先学たちの尊い営みの一端を感じていただければ幸いです。

「固執」が悪いのです。

2022-12-28

facebook Yasuda Rizinさん曰く

1572

だから

分別そのものが悪いという意味ではないのです。

分別そのものは、別に悪いものではないでしょう。

ただその「固執」が悪いのです。

分別が悪い、

無分別のほうがいいと言ったって、

そうはならないのではないかね。