大谷派の荘厳と作法

真宗本廟の仏事【有職故実】

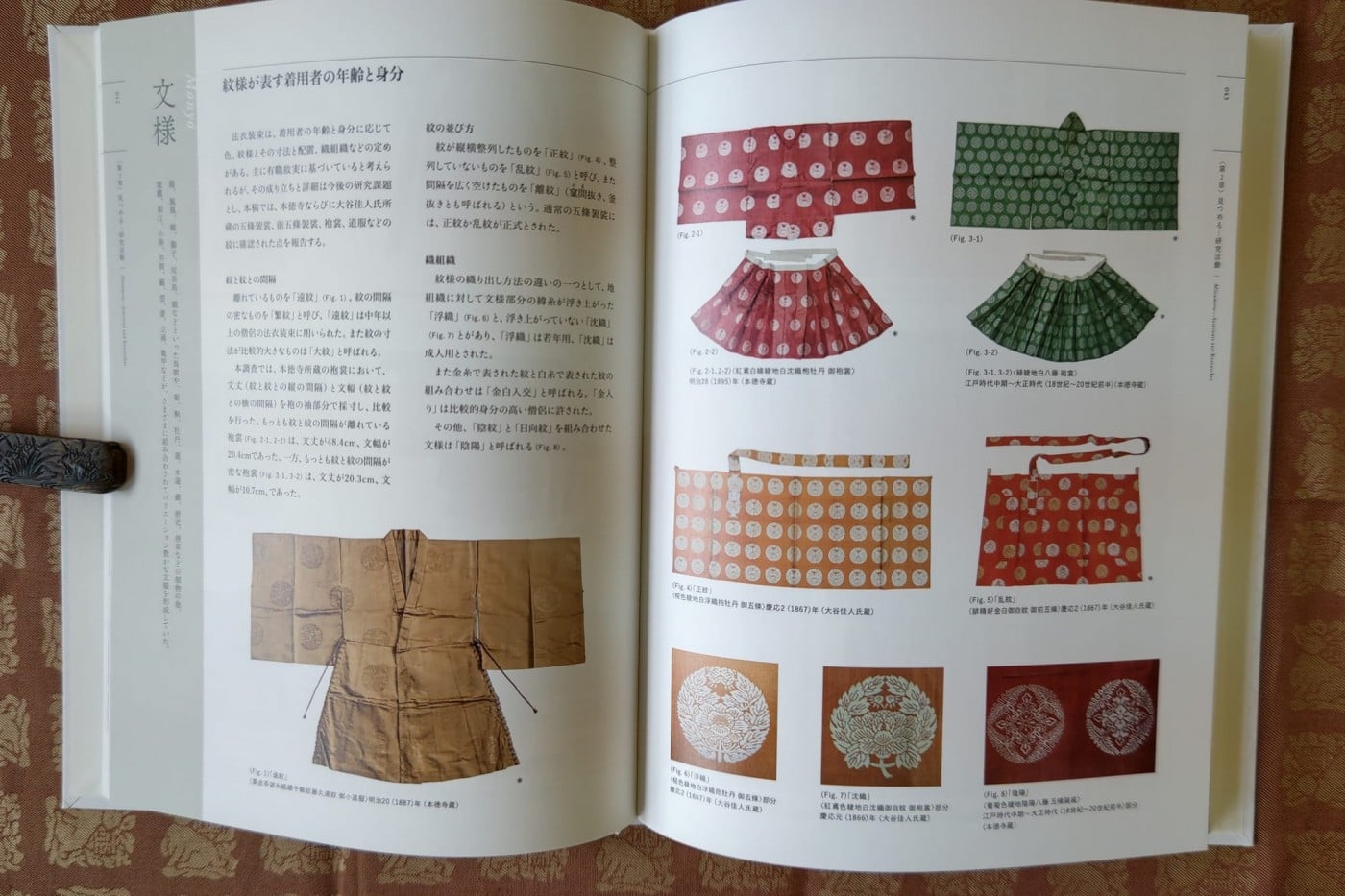

姫路船場別院本徳寺及び連枝の装束の調査報告

2022-04-13

Facebook山口昭彦さん曰く

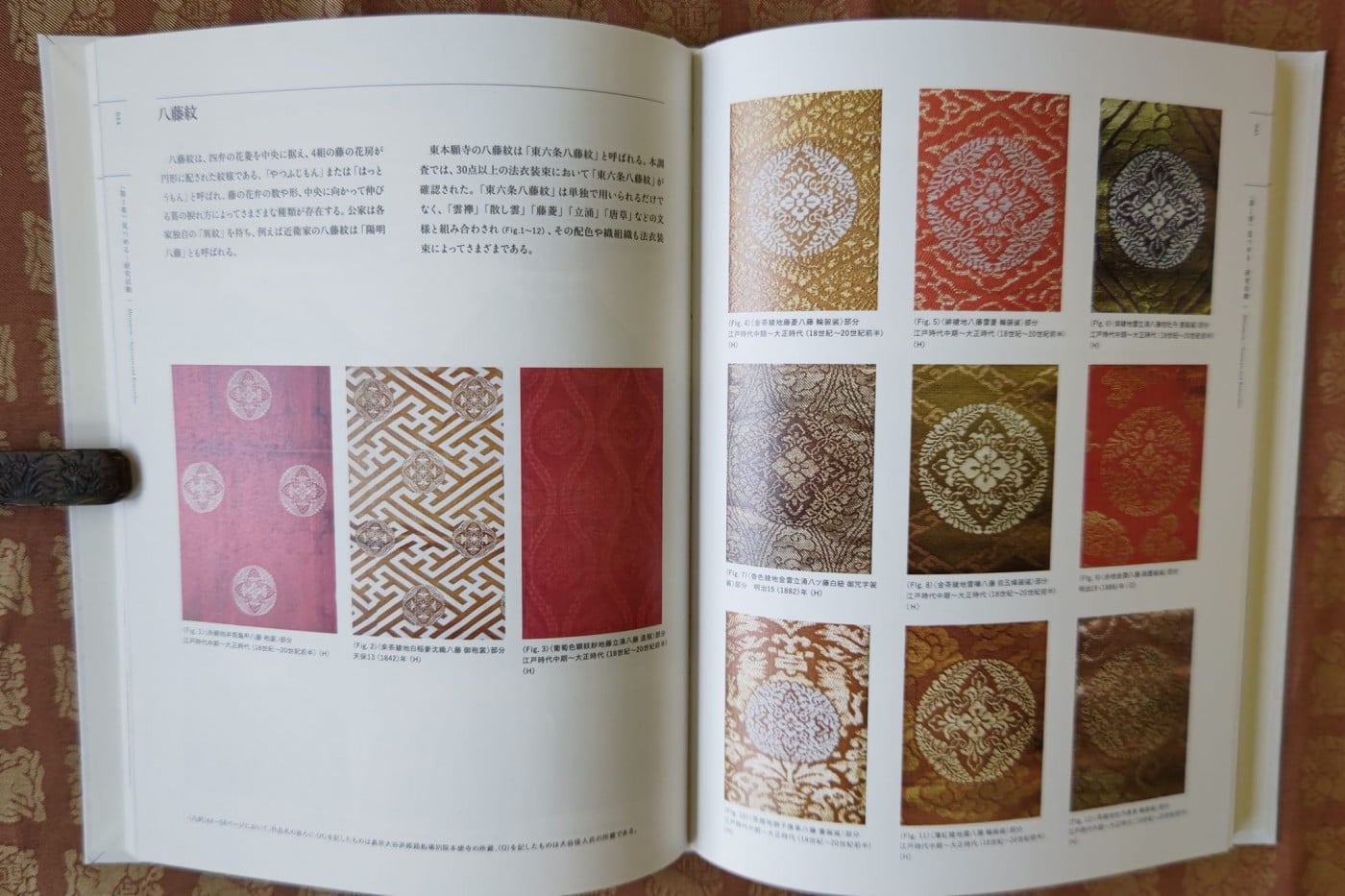

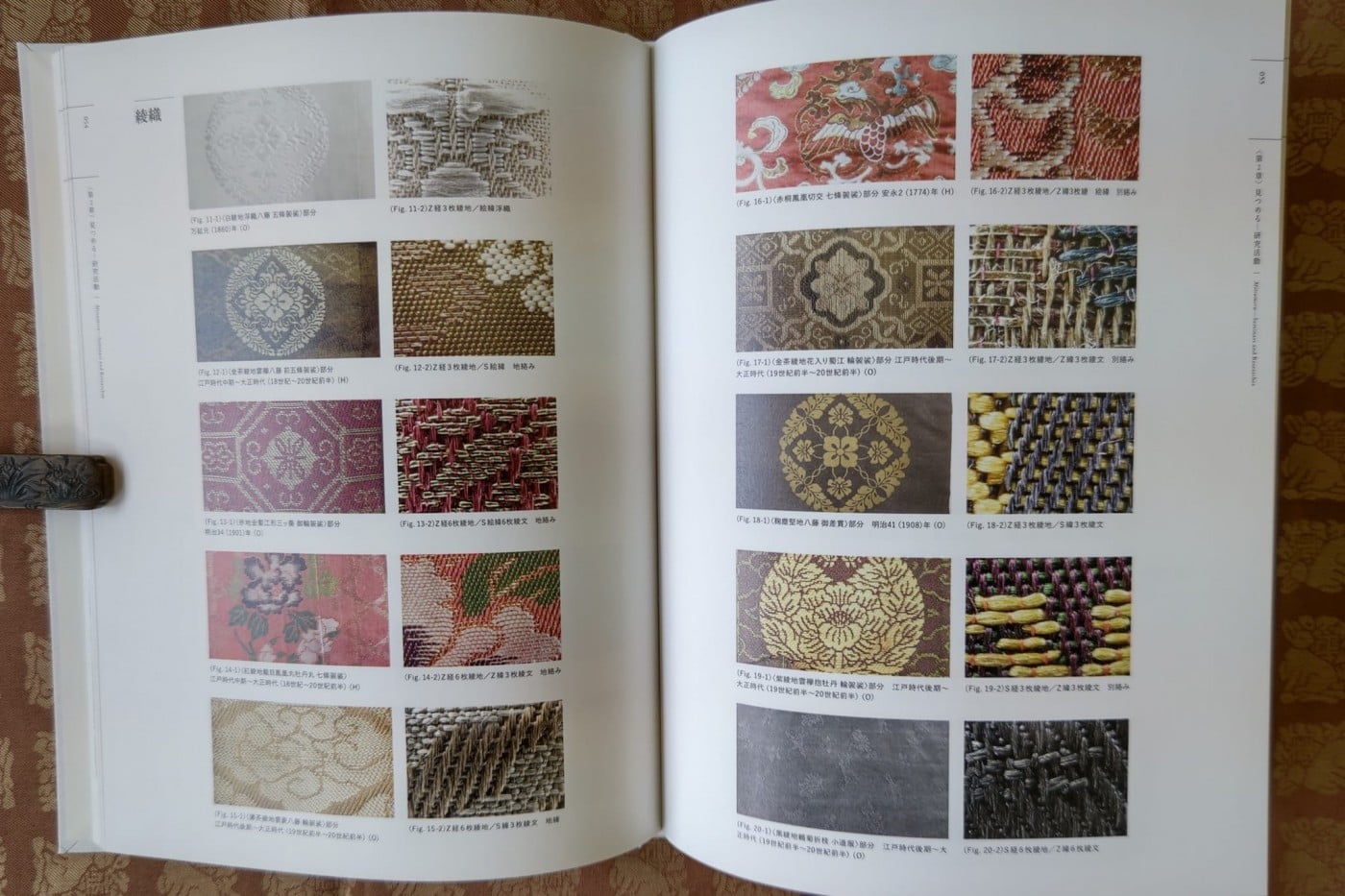

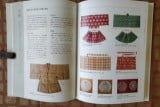

『千總文化研究所 年報第3号』が刊行されました。

姫路船場別院本徳寺及び連枝の装束の調査報告が掲載されています。

檜扇 男性の持つ檜扇

2022-04-12

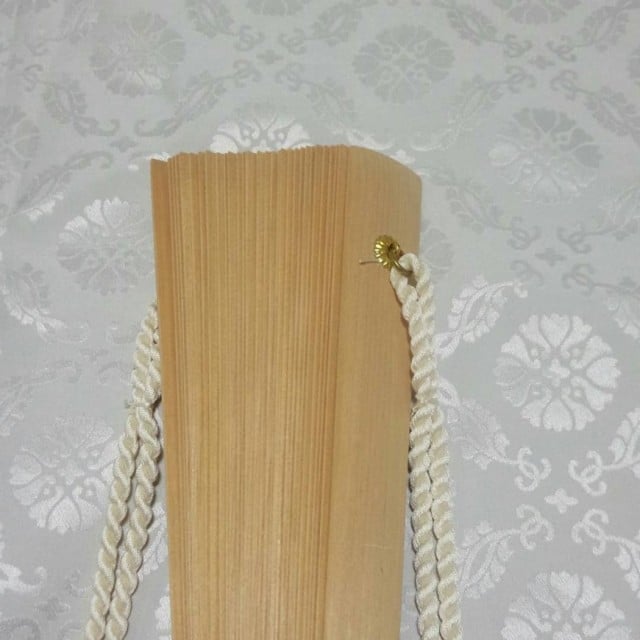

檜扇

男性の持つ檜扇

公家の檜扇(上)と、僧侶の檜扇(下)

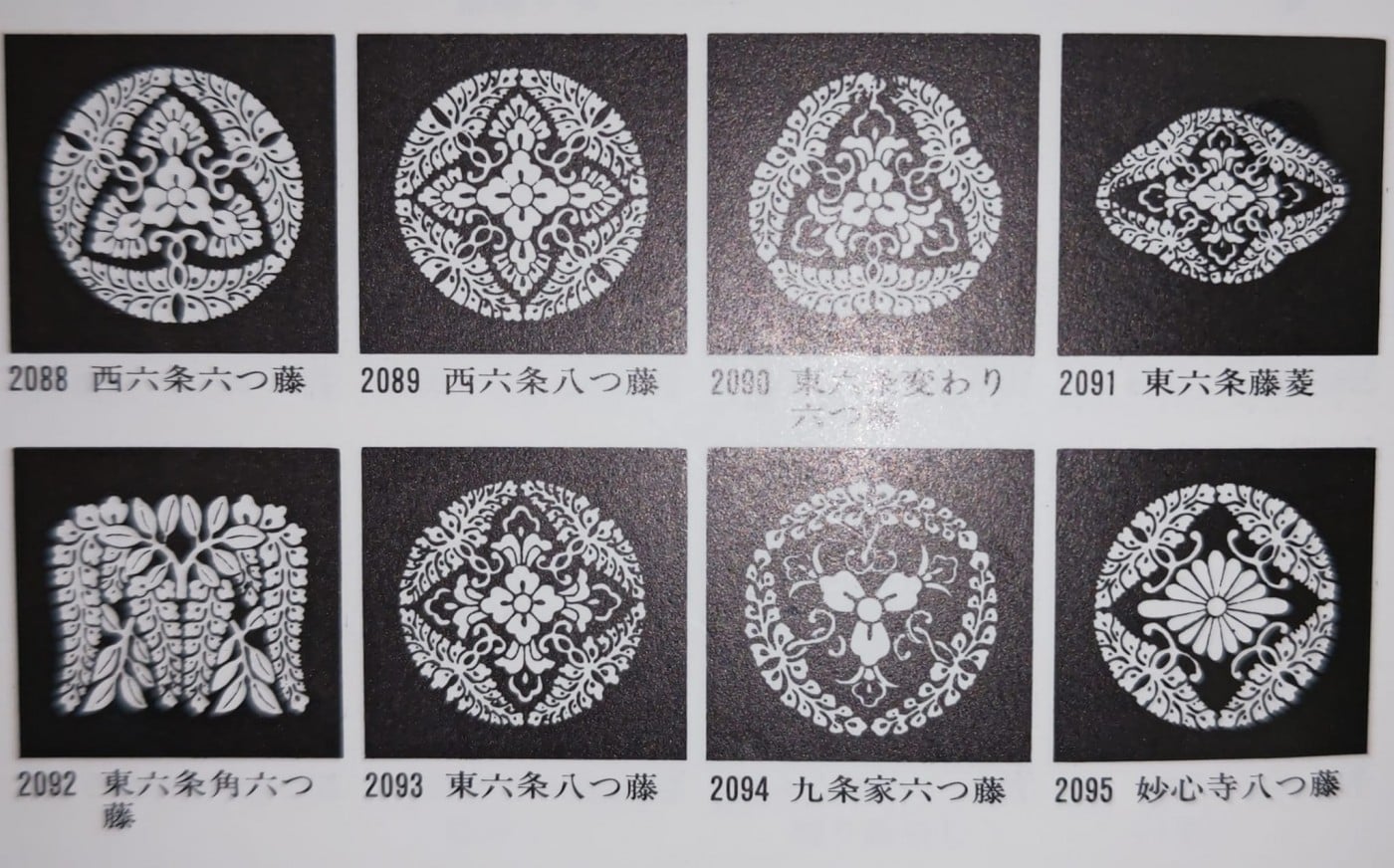

公家の檜扇は、「置紋」といって家紋を刺繍した裂を貼ります。

ちなみに、この檜扇は、昭和の御大礼の際に、参役者が依用した品で山科流の檜扇です。

僧侶の檜扇は、飾り紐を鐶付きの金具に付けます。

但し、門跡等が参内する時は、「置紋」の檜扇を用います。

NHK大河ドラマ「麒麟がくる」の新キャスト発表の際に、近衛前久役の本郷奏多さんが持っていた檜扇は、公家の檜扇では無くて、鐶付き金具の付いた僧侶用の檜扇でした。但し、飾り紐は付けられていませんでした。

今回の「麒麟がくる」の公家装束の風俗考証には、いろいろ問題が指摘されています。

山口先生とお遇いしたのは、こちらでした。

定衆の役割

2021-09-14

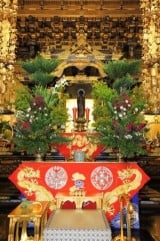

報徳会(2011年11月11日~13日)期間中

http://mikawabetsuin.blogspot.com/2011/11/2011111113_13.html

三河別院では、11月11日(金)~13日(日)まで報徳会法要を厳修いたしました。

本日(13日)は、本山・東本願寺より、定衆の釋氏昭彦師がお越しになり、日中法要をお勤めいたしました。

この報徳会期間中、多くのご門徒のご参詣、ご奉仕をいただきましたこと、御礼申し上げます。

三河別院では、11月11日(金)~13日(日)まで報徳会法要を厳修いたしました。

本日(13日)は、本山・東本願寺より、定衆の釋氏昭彦師がお越しになり、日中法要をお勤めいたしました。

この報徳会期間中、多くのご門徒のご参詣、ご奉仕をいただきましたこと、御礼申し上げます。