願正寺について

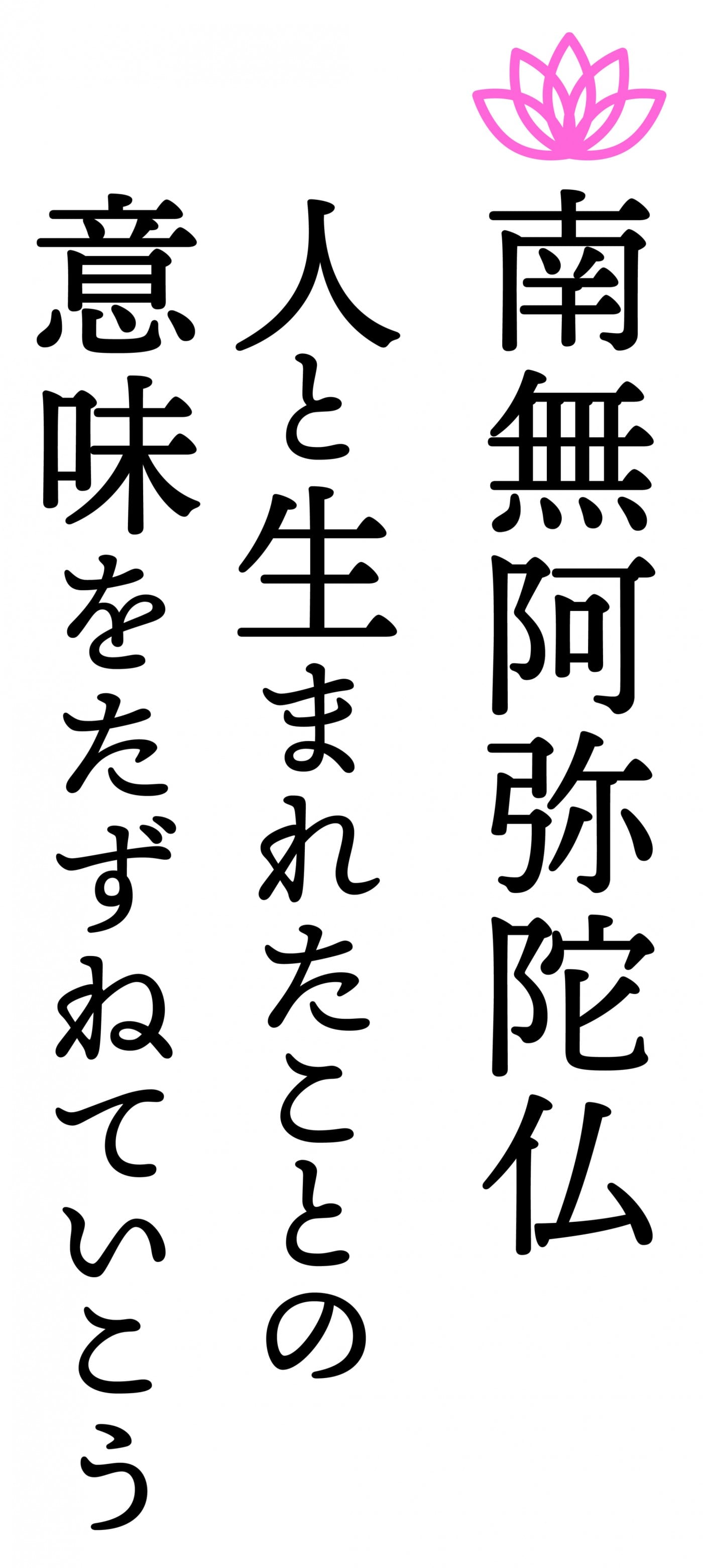

真宗の寺院は、その源流を「念仏の道場」と呼ばれる地域コミュニティに持つと言われています。

そこは、念仏の教えを求める者であれば、誰でも、いつでも、集い・語り・問う事のできる場所でした。

その道場も、時代・社会の変化の中で、社会からは隔たった存在となりつつあります。

本ページを開いてください。 そして、お寺との隔たり、敷居、壁を取り払ってください。

本ページを開いてください。 そして、お寺との隔たり、敷居、壁を取り払ってください。

願正寺縁起

天正9年(1582年)、西心和南により、現在地(隈町)に圓庵が結ばれました。以来、宗誓禅師、祐心律師、祐圓前大徳、釋永知と法灯は受け継がれています。

寛永12年(1636年)、初代住職となる大心庵釋祐心の願いにより、大谷本願寺13代宣如より「親鸞聖人御影」が下付されて、真宗寺院としての形が完成しました。

以来今日まで、真宗寺院として、その法脈は、15世を数えています。

また、真宗大谷派末寺への法灯継承を物語るものとして、本願寺中興の祖と呼ばれる蓮如筆、また、大谷本願寺12代教如下付の「六字名号」が今日に伝えられています。

0973-22-2512

〒877-0044 大分県日田市隈2-8-29

駐車場は境内等に30台程度ございます。