闘いの歴史

闘いの記録 (戦争と人間)

【サミットを終えた夏 ~首脳はヒロシマを見たか】

2023-07-28

facebook 中国新聞さん曰く

【サミットを終えた夏 ~首脳はヒロシマを見たか】

5月に広島市であった先進7カ国首脳会議(G7サミット)が閉幕し、本日21日(金)で2カ月になります。

平和記念公園(中区)を訪れ、原爆資料館を見学した首脳たちは何を見て、何を見なかったのか―。本日始まった連載では、被爆者や被爆地・広島の市民たちが知りたかった質問の答えを詳しく伝えています。初日は朝刊1面と見開きの特集記事で展開しました。

これまでの報道で、被爆者の遺品や写真が展示され、被爆の惨禍をまざまざと伝える本館に首脳たちは足を運ばなかったことが分かっています。

原爆資料館は「情報の東館」「感性の本館」といわれるそうです。私自身、2週間前に資料館を訪れて「感性の本館」の意味が分かった気がしました。展示された被爆者一人一人の写真、日記や服など当時の持ち物を通じてその人の人生と、原爆によって絶たれた未来を見た気がしたからです。

首脳たちが本館に足を運ばなかったのはなぜだったのか。識者の見立ても記事では紹介しています。

◎「見送った本館に実像」①の記事はこちら⇒https://www.chugoku-np.co.jp/articles/-/335192

◎「G7首脳 原爆資料館での40分検証」の記事はこちら⇒https://www.chugoku-np.co.jp/articles/-/335493

※中国新聞デジタルの登録(無料)はこちらから⇒https://bit.ly/3S9CVKo

(標葉)

見送った本館に実像【サミットを終えた夏~首脳はヒロシマを見たか】①閉ざされた原爆資料館

反転攻勢後に和平工作の相談がなされた・・・?

2023-07-03

2023.07.02 Sun posted at 10:07 JST

(CNN) 米中央情報局(CIA)のバーンズ長官が最近ウクライナを訪問し、ゼレンスキー大統領らと会談していたことが分かった。

米紙ワシントン・ポストが最初に伝え、米当局者がCNNに語った。

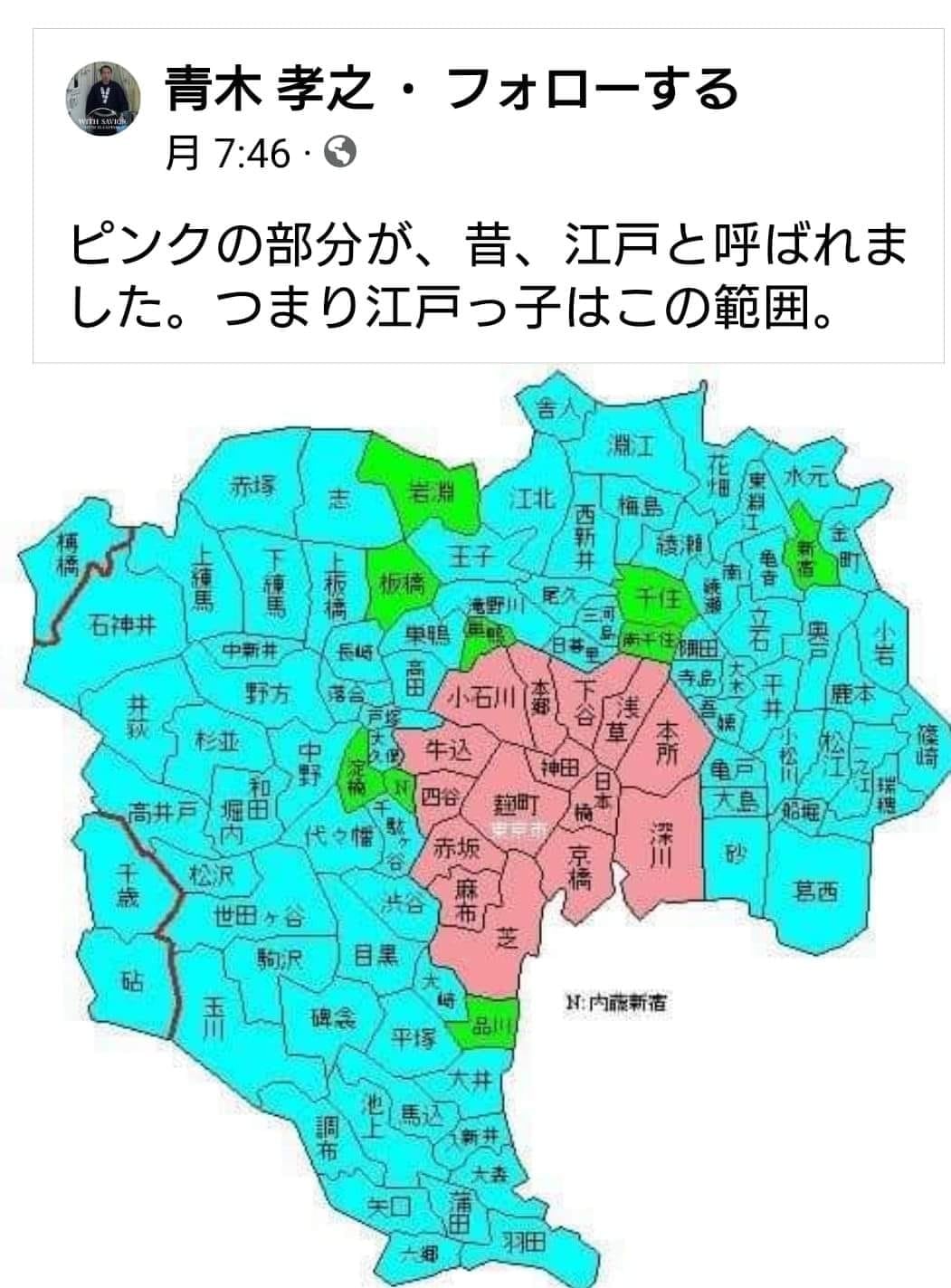

江戸といえば

2023-06-30

見附とは

赤坂見附(あかさかみつけ)とは、いまの東京都千代田区紀尾井町・平河町にあたる地に存在した江戸城の城門。「江戸城三十六見附」のひとつ。現在では東京メトロ赤坂見附駅付近一帯を指す地名である。

解説

見附とは主に城の外郭に位置し、外敵の侵攻、侵入を発見するために設けられた見張り付きの城門のことで、江戸城には外濠および内濠に沿って36の見附があったとされている。赤坂見附はそのうちのひとつで、他に現在に名を残すものとしては四谷見附(四谷)、市谷見附(市谷)などがある。

赤坂見附は枡形門の形式で、これは田安門、清水門などと同じである。明治時代の道路拡幅工事に伴い解体されたが、一部石垣が残っている(写真参照)。

赤坂見附は外堀に設置された城門で門の北西に弁慶堀、南東に溜池(埋め立てにより消滅)が水を湛えていた。赤坂見附交差点は国道246号(大山道)と外堀通りの交点となっている。

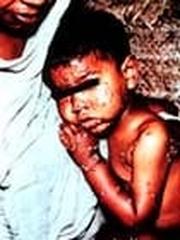

天然痘(痘そう)とは

2023-06-26

(IDWR 2001年第40号掲載)

天然痘は紀元前より、伝染力が非常に強く死に至る疫病 として人々から恐れられていた。また、治癒した場合でも顔面に醜い瘢痕が残るため、江戸時代には「美目定めの病」と言われ、忌み嫌われていたとの記録があ る。天然痘ワクチンの接種、すなわち種痘の普及によりその発生数は減少し、WHO は1980年5月天然痘の世界根絶宣言を行った。以降これまでに世界中で天然痘患者の発生はない。

治療は対症療法が中心となる。

予防法は痘苗を接種すること、すなわち種痘であるが、天然痘が根絶された現在、種痘を行っている国はない。

英国の開業医Edward Jenner が天然痘の予防法として種痘(vaccine)を発明したのは、1796 年のことである。英国ではその頃乳牛にときどき牛痘(cow pox)が流行し、これに感染した乳搾りの女性は天然痘に感染しないことが知られていた。そこでJenner は、乳搾りの女性から牛痘の発疹内容液を取り、8歳の少年の腕に傷を付けてこれを接種したが、その6週後に天然痘の膿を接種しても何も反応がみられなかっ たことが、重大な発見のきっかけとなった。その後、この牛痘ワクチンはヒトからヒトへと植え継がれ、種痘は広がっていった(図3)。種痘が普及した国々では次第に天然痘の発生は治まっていったが、インド亜大陸、インドネシア、ブラジル、アフリカ中南部、エチオピアなどは常在地であった。

英国の開業医Edward Jenner が天然痘の予防法として種痘(vaccine)を発明したのは、1796 年のことである。英国ではその頃乳牛にときどき牛痘(cow pox)が流行し、これに感染した乳搾りの女性は天然痘に感染しないことが知られていた。そこでJenner は、乳搾りの女性から牛痘の発疹内容液を取り、8歳の少年の腕に傷を付けてこれを接種したが、その6週後に天然痘の膿を接種しても何も反応がみられなかっ たことが、重大な発見のきっかけとなった。その後、この牛痘ワクチンはヒトからヒトへと植え継がれ、種痘は広がっていった(図3)。種痘が普及した国々では次第に天然痘の発生は治まっていったが、インド亜大陸、インドネシア、ブラジル、アフリカ中南部、エチオピアなどは常在地であった。