闘いの歴史

闘いの記録 (戦争と人間)

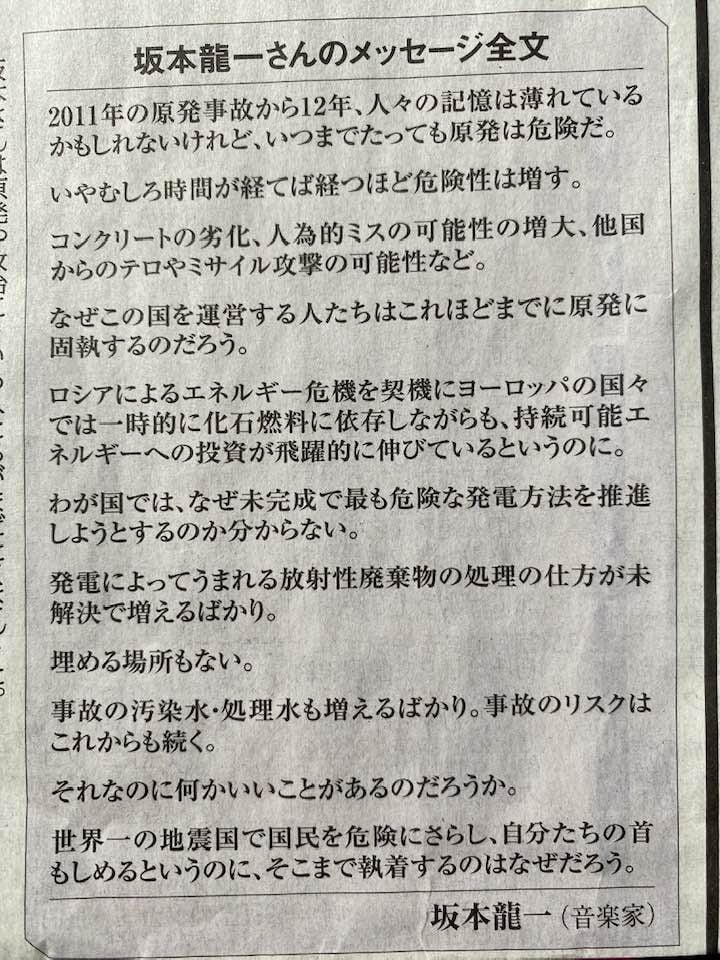

中日新聞に寄せられた坂本龍一氏の最後の「反原発」のメッセージです。

今日3月10日は、東京大空襲の日です。

焼夷弾攻撃だったので猛火が発生し、東京の下町全体が火の海になり焼け野原になりました。死者数は資料により違いがありますが約10万人、羅災者は300万人(当時の東京市の人口は約680万人)に及びました。

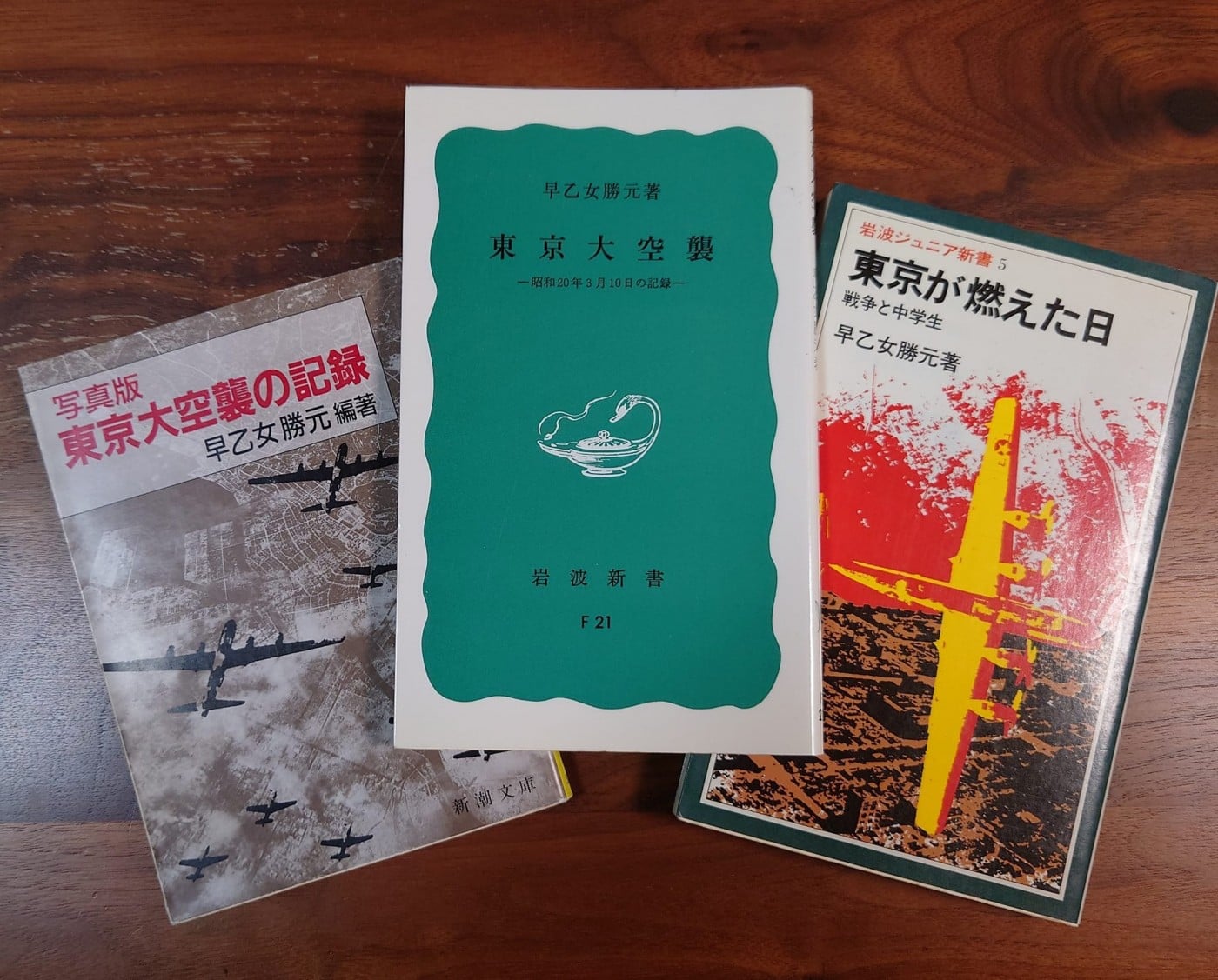

作家の早乙女勝元さんは自身も12歳で空襲に被災し、1970年に当選間もない美濃部都知事に要請し、東京都空襲・戦災記録集の編纂への協力を取り付け、東京空襲を記録する会を創立し全力投球されたそうです。

そうした集大成として『東京大空襲』(岩波新書)などが生まれました。いずれも貴重な記録ですが、これらを読むと当時の模様がよく分かります。

特に新潮文庫の『写真版 東京大空襲の記録』は、生々しい悲惨な実態を今に伝えてくれます。こうした都市への無差別攻撃は第二次世界大戦から始まりましたが、今も現実に起こっているウクライナの各都市への空爆の映像がだぶってしまいます。

天皇が「伊藤博文暗殺の一報」を聞いた数日後、思わず漏らした「驚きの一言」

〈この陛下を、お驚かせした事件は、伊藤公がハルピン駅頭で撃たれたとの突然の情操でございました。さすがのお上(編集部注:明治天皇のこと)も、

「ううん、伊藤が殺されたか」

とただお一言、深いため息をおつきになりました〉

この反応はある程度、想像のつくものかもしれません。しかし、興味深いのはこの直後の記述です。

〈そして数日後のお食事中、

「日本につれてこられてから、ただ一人爺や爺やと伊藤ばかりをたよりにしていた朝鮮の坊ちゃんは、さぞ心細いだろう。可哀想にね、いわば人質だから、この間東宮さん(大正天皇)が来た時、これから仲よくして可愛がってあげなさいと、言っておいたけれど」

ここで言う「朝鮮の坊ちゃん」とは、「大韓帝国最後の皇太子」として知られる、李垠(り・ぎん/イ・ウン)のことであると見られます。

大韓帝国皇帝・高宗の息子として生まれた李垠は、幼少期に伊藤博文の舵取りによって日本を訪れ、そのまま学習院や陸軍士官学校で学びました。日本にとって、大韓帝国に対する「人質」的な立場だったのではないかと考えられています。

1910年の日韓併合を経て、日本の「準皇族」となり、やがて皇族の梨本宮方子と結婚。帝国陸軍では、中将まで務めました。

戦後は、韓国において「対日協力者」として帰国を拒否されたかと思えば、朴正煕政権下では李王家の末裔として厚遇され……と、評価が揺れ動きました。混乱する20世紀の東アジアにおいて数奇な人生を歩んだ人物として知られます。

明治天皇にとって李垠は、いわば「自国が支配している植民地の王族」と言えるわけです。しかし、上記の明治天皇のセリフからは、李垠を見る際のより複雑な含みが伝わってきます。そこからは、明治天皇が置かれた一筋縄ではいかない立場も垣間見えるようです。

ちなみに、明治天皇の頼みをきちんと聞いていたのか、皇太子時代の大正天皇はその後、李垠ととても仲よくなったことが知られています。

韓国併合後の日本の皇族と朝鮮の王太子との縁談を描いた、林真理子さんの新刊『李王家の縁談』。

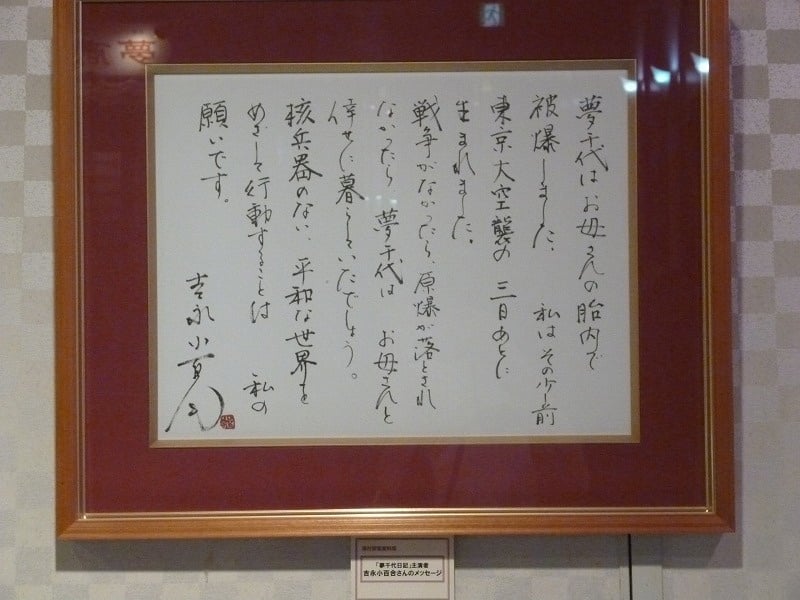

明治時代に旧佐賀藩藩主、鍋島直大(なおひろ)の娘として生まれ、19歳で梨本宮守正(もりまさ)王に嫁いだ伊都子(いつこ)は、長女・方子(まさこ)を朝鮮王家に、次女・規子(のりこ)を伯爵家に嫁がせるなど、家柄を重んじた縁談を次々に進め国に尽くした。本作では、彼女の日記を紐解きながら、大韓帝国最後の皇太子・李垠(イウン)と方子の縁談を中心に、大正から戦後までの激動の時代が描かれていく。

昨年ご結婚された、小室圭さん、眞子さんのように、「やんごとなき」方々の縁談は世間の注目を集めてきた。歴史家の磯田道史さんと、著者の林真理子さんに話を聞いた。(全3回の1回目。#2、#3を読む。初出:オール讀物2021年12月号。年齢、肩書等は掲載時のまま)